S�E�t���C�g�́w�l�j�Ǘ��x��ǂ�

�d�����l

�@���̏͂ł́A�t���C�g�̘_���w�����_�o�ǂ̈�Ǘ�Ɋւ���l�@�x�i1909�j�A�ʏ́w�l�j�i���b�g�}���j�x���ނɂ��āu�v�l�̖��\�v�Ƃ����T�O�ɂ��Ċw�ԁB

���m�̂Ƃ���w�l�j�x�̓t���C�g�̏Ǘ�̒��ł����ɏd�v�ł���Ƃ��������łȂ��A���_�ȕ���̗��j�I�Ǘ�̒��ł���قǗL���Ȃ��̂͑��ɂȂ��Ƃ������悭�m��ꂽ�Ǘ�ł���B�����Ƃ��A���O�͕��������Ƃ������Ă����ۂɂ��̒��g���\���ɒm���Ă���l�͈ȊO�ɏ��Ȃ���������Ȃ��B�ЂƂɂ́A���̏Ǘ�̓���Ƃ������Ƃ�����B����̈ꕔ�͒���W�̓��{��ǂ݂ɂ������Ƃɂ���邪�A���{�I�ɂ͏ǗႪ���݂��鐸�_�a���ɊW���Ă���B���҂̌��ЂƂЂƂ̏o�����͕s���Ȃ��̂������A�����̊Ԃ̈��ʊW���킩��ɂ����B�d�v�Ȏ�������ɂȂ�܂Ō���Ȃ����߂ɁA�����W���Ƃ炦�ɂ����ӏ�������B�Ȃɂ������ɋN���������ƂŁA�Ȃɂ����҂̎v���Ⴂ���z�Ȃ̂��̋�ʂ����ɂ����B�܂�A�ʏ�̎v�l��H�ł͂���߂Ă킩��ɂ����悤�Șb��������Ƃ����̂��A���҂̖{���I�ȓ����Ȃ̂ł���B�����ł́A���̍쐬�����u�_�C�W�F�X�g�Łv�́w�l�j�x����邪�A����͊��S�ɏ����idigest�j�������̂ł͂Ȃ��A�������炢�v��E�����������̂ƂȂ邾�낤�B�킩��₷���Ȍ��ɗv�邱�Ƃ͎��̎�ɕ����Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�A�Ǘ�掦���̂��̂��������ɂȂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����z���ł�����̂��B

�@�ł́A�͂��߂悤�B

��ꕔ�@�a��

�@��w���������l�̐N������K��A���łɗc�N���ォ�狭���ϔO�ɔY�݁A�����l�N�Ԃ͓��ɂ��ꂪ�Ђǂ��Ȃ����Ƒi�����B�ނ̎�ȏǏ�́A�����܂�Ō����ƁA���������Ɉ����Ă����l�̐l���A�܂蕃�e�ƁA���������h���Ă����l�̏����̐g�̏�ɉ��������N����͂��Ȃ����Ƃ������|�S�ł������B���̂悤�ȋ����ϔO�̂ق��ɁA���Ƃ��Β䓁�Ŏ����̍A�����͂��Ȃ����Ƃ������u�����Փ��v����������A���ł��Ȃ����ׂȂ��Ƃɂ����������Ђ��������Ă���ɑ���u�֎~���߁v���N�����Ă���̂ł������B�ނ͂����̋����ϔO�Ƃ̓����ŁA����܂ł̐��N�Ԃ�����A���̂��߂ɐl���ɗ��ނ��Ă���Ƃ����B

S�E�t���C�g�w�����_�o�ǂ̈�Ǘ�Ɋւ���l�@�x�i����W�抪�X��p215�j

�@�Ǘ�̓p�E���E�k[1]�i�{���̓G�����X�g�E�����c�@�[�j�Ƃ����A29�ł������B�ȉ��ɏ��f���i���Ì_��O�̊ȒP�ȕ������j�ɂ�����c��̏��q������B

u ���낢�뎡�Â����݂��������Ö@���������ʂ����������炢�B������A���̗×{���Œm�荇�����w�l�ƒ���I�Ȑ��I�������Ă��̂��ǂ������̂�������Ȃ��B

u ���I�Ȕ\�͂͐��킾���A�������͑S�̂ɕn��B16,7�̎��Ƀ}�X�^�[�x�[�V�������ق�̏����B�ŏ��̐�����26�B�ŋ߂͂قƂ�ǂȂ��B

u �������琫�����ɂ��ĕ������R���k���ɐq�˂�ƁA�u���Ȃ��̗��_��m���Ă��邩�炾�v�Ɠ������B�����O�Ɂw���퐶���̐��_�a���w�x��ǂ������������Ƃ����B

(a)���Â̊J�n�i��1��ʐځj[2]

�@��������{�i�I�Ȏ��Â��J�n���ꂽ�B�ŏ��Ƀt���C�g���番�͎��Ẫ��[���̐���������B�������̂Ƃ���A���ɕ������Ƃ��ׂĂ�b���Ƃ����A���R�A�z�̌����ł���B�Â��āA�k���͎��̂悤�Șb����͂��߂��B

u �����ɂ͔��ɐ��q���Ă���F�l�����āA�ƍߓI�ȏՓ��ɂ������邽�тɂ��̗F�l�̏��ɍs���Ď������ƍߎ҂��ǂ����q�˂��B�F�l�͂��̂��тɁu�N�͂��炵���l�Ԃ��B�����A�����̐����̈Â��ʂ�����X���ɂ��邾�����B�v�ƌ����ė�܂��Ă��ꂽ�B

u ��L�̗F�l�Ǝ����悤�ȉe��������ڂ����l���Ƃ��āA�k����14,5�������Ƃ���19����������w���������B�ނ́u�N�͓V�˂��v�Ǝ����グ�A��ɔނ̉ƒ닳�t�ɂȂ������A���鎞����}�ɂk�����\����������悤�ɂȂ����B���͔ނ͂k�̎o�̈�l�ɋ����������Ă��̉Ƃɏo���肷�邽�߂̕��ւƂ��Ĕނ𗘗p���������������B���̏o�����͐l���ŏ��̈��Ō��ł������B

(b)�c�����̐�����

�@���̂悤�Șb�̌�A�k���͂����ɂ����˂Ɏ����̗c�����̐������ɂ��Ęb���͂��߂��B

u ���̋L����6�����炾���������S�ł���B

u 4,5���̌��i�B�Ⴍ�Ĕ������ƒ닳�t���y�[�^�[���ɂ�����ŃX�J�[�g�̉��ɂ����荞�܂��Ă��炢�A�A����g�̂�G�����B�����̐g�̂��������Ƃ����R����悤�ȔY�܂����D��S�B

u 6���A��͂�Ƃɂ������[�i�����A���ӂ��K�ɂł����^ᇂ̎蓖������̂����čD��S�����B

u 7�̎��̌��i�B���[�i��Ƒ��̏������Ƃ̉�b�B�u�q�ǂ��Ƃ����Ă����Ƃ��܂���A�����ǃp�E������͂ւ���������A�ǂ����ڂ��肵�Ă��邾���ł��傤��B�v���̂��Ƃ��킩��Ȃ��������A�Ƃ������y�̂��ꂽ�Ǝv���ċ����o�����B

u 6�ł��łɖu�N���o�����Y�ށB��x��̏��ɍs���Ă����i�������Ƃ����ڂ��Ă���B

u �ϔO��D��S�Ɩu�N�Ƃ̊W��\���B�u���e�͎��̍l����m���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���͂��̍l�����������g�͕������ɑ吺�Řb���Ă��܂��������B�v�Ƃ����l���B

u ���ɋC�ɓ������������l�����āA�ޏ������̗������Ќ������Ɗ�������A�肤���тɁu����������Ȃ��Ƃ��l������Ȃɂ��N����ɈႢ�Ȃ��A�����炻���h�����߂ɂ�����肾�Ă������˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����s�C���Ȏv���𖡂�����B

u �t���C�g�̖₢�ɓ�����`�ŏ�L���|�̗��������\�\�u�Ⴆ�Ύ��̕������ʂ�������Ȃ��v���u���̎��Ɋւ���l���͑�������A�����Ē������������̐S�����߂Ă��āA�����Ђǂ��������܂������̂ł����v

u ���݂������I���|�̓I�ƂȂ��Ă��镃�́A���łɐ��N�O�Ɏ���ł���B

�@�ȏ�̈�A�̗c�����L���ɂ��Ẵt���C�g�̕��͎͂��̂Ƃ���B

�����̂ł����Ƃ́A�a�C�̔��[�Ƃ��������łȂ����łɕa�C���̂��̂ł���B�������������_�o�ǂɕK�v�ȗv�f�i���L�̇@�`�C�j�����ׂĂ�����Ă���A��̕a�C�̌��^�ƂȂ���̂ł���B

�@ �����̗����������Ƃ�����]�@���@�܂������I�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A��̋����ϔO�ɑ�������B

�A ��L��]�ɑΗ����鋭���I�ȋ��|�S�i�Ȃɂ����낵�����Ƃ������邩������Ȃ��j�B

���@�@�ƇA����̓I�Ȍ��t�ɂ���ƁA�u�������̗����������Ǝv���Ȃ�A���̕��͎��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��B�v

�B ��L��h�����߂̖h�q�I�s���ւ̋�藧�āi�����h�����߂ɂ�����肾�Ă������˂Ȃ�Ȃ��j�B���@��̋V���I�ł������s�ׂɑ����B

�C ��Ȗϑz���邢��枖�[3]�F�u���͂��̍l�����������g�͕������ɑ吺�Řb���Ă��܂����v���@�q�ǂ��͉�X�����ӎ��ƌĂԐ��_�ߒ��ւ̂Ȃ�炩�̗\���������Ă���B�u�����ł͒m�炸�ɂȂ�炩�̍l�����������v�Ƃ��������̊O�E�ւ̓��e�A�}�����ꂽ���̂̓��I�m�o�B

(c)�傪����ȋ����I���|�i��Q��ʐځj

�k���́A�ނ��t���C�g�̂��Ƃ�K��邫�������ɂȂ����A��K�͂ȋ����Ǐ�ɂ��čׂ����q�ׂ��B

�@�k���͒��тƂ��ĂW���ɂf�ł̌R�̉��K�ɎQ�����Ă���[4]�B������A�k���т͂f����̍s�R�r���ł̋x�e���ɕ@�ዾ���Ȃ����Ă��܂��A�E�B�[���̂�������̊ዾ���ɑ���̕i�𑗂��Ă����悤�ɓd���ł����B�ዾ���Ȃ������x�e���A�ނ͂Q�l�̏��Z�̊Ԃɍ����Ă����B���̈�l��N[5]��т͎c���Ȃ��Ƃ��D�ސl���ŁA�k���͈ȑO���炻�̐��i�ɕs���������Ă����B���̋x�e���ɂ��A�ނ͓��m�ōs����c���ȌY���ɂ��Ęb�����B

�@�����܂ŕ����k���́A�ǂ�������ȏ㑱����̂͊��ق��ė~�����ƃt���C�g�ɍ��肵���B�t���C�g�́A����͔ނ̒�R�ł���A��R���������邱�Ƃ��������Â̖ړI�ł���Ƃ��������������B�k���͂��Ԃ��Ԍ��͂��߂��B

�k���F�u�ߐl�͔����Ă���̂ł��B���̍ߐl�̐K�̏�ɔ������Ԃ����A���̔��̒��ɑl���������܂ꂽ�̂ł��B�l�́d�d�@��i��ł����̂ł��B�v[6]

�t���C�g�F�u���̒��ւł��ˁB�v

�@���̘b�����Ă���ԁA�k���́A�u�������g�ł��C�Â��Ă��Ȃ������ɑ���|��v�Ƃł����߂����悤�ȓƓ��̕\��������B

�k���F�u���̏u�ԁA���̂��Ƃ͎����ɂƂ��đ�Ȑl���̏�ɋN�����Ă���A�Ƃ����l�������̐S�ɑM���܂����B�v

���́u�l���v�Ƃ́A�ނ�����Ă���w�l�Ƃ킩�����B

L���F�u�����̍l���͎��ɂƂ��Ă͂悻�悻�����G�ΓI�Ȃ��̂ŁA���ꂩ��A�z����邠���邱�Ƃ������ׂ������œ��̒��������߂���̂ł��B�����������ɂ́A���͂������̋�z����������Ȃ��悤�Ɂw����i�h�q�I���@�j�x���s���܂��B������A�����̂悤�ɁA����̃W�F�X�`���[�����Ȃ���w�������x�ƌ����A�����āw���܂��͉����l���Ă���H�x�Ƃ����������ƂŁA�����̍l�����U�蕥�����Ƃɐ������܂����B�v

�t���C�g�F�u�w�����̍l���x�H�@�����l���͈�ł͂Ȃ������̂ł����B�v

�k���F�u���́A���̌Y���w���ɂ��ۂ�����x�Ƃ����l���������ɕ����̂ł��B�v

�i���͂��łɎ���ł���Ƃ����_�ɒ��ӁB�j

�@�b�̑����B���̔�[7]�AN��т��X�ւœ͂���������k���Ɏ�n���A�����������B�u�`���т��N�̂��߂ɒ���������𗧂đւ��Ă��ꂽ����A�N�͂����ނɕԂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ���B�v����̒��ɂ͓d��Œ��������@�ዾ�������Ă����B���̏u�ԁA�ނɎ��̂悤�ȁu�֎~�����v���킫�N�������B�u����Ԃ��ȁA�����Ȃ�����̂��Ƃ��N���邼�B�i���̂��Ɓ��w�l�ƕ��ւ̑l�̔��j�v����ɑ��āA�������܋֎~���߂�ł������悤�ȁA�����̌`�̖������������B�u���܂��́A�`���т�3.80�N���[�l��Ԃ��Ȃ���Ȃ�����B�v�ނ͂��̌��t�������łԂ₢���B

�@�Q����ɉ��K�͏I������B���̊Ԃɂk���͂`���тɎ؋���Ԃ����Ƃ��낢��w�͂����������Ƃ��炵������̂��߂ɖW����ꂽ�B�����āA�Ƃ��Ƃ��ނ͂`���тɉ�������A���т́u�l�͌N�̂��߂ɉ������đւ������ڂ��͂Ȃ��B���đւ����̂͂a���т��B�v�ƌ����B

�����̑O�̂��̂�������Ă��܂��A�k���͓��f�����B�Y�݂ɔY��ŁA�k���͎��̂悤�Ȋ�ȉ����@���l���o�����B�u�`���A�a�������ƈꏏ�ɗX�ǂɍs���A�`�����t�����3.80�N���[�l��^���A��t��͂�����a���ɗ^���A�����Ĕނ͐����ǂ���ɂ`����3.80�N���[�l�Ԃ������B�v

�@���̖ʐڂ̏I�ՁA�ނ͂��ǂ���ǂ�ɂȂ�A�t���C�g�Ɍ������ĉ��x���u��сv�ƌĂт�����悤�ȍ����Ԃ�����߂����B

����ɂ��̉�A���̂悤�ȏ����ꂽ�B�u�����̈�����l�ɉ����N���邩������Ȃ��v�Ƃ������|���ŏ��ɕ������Ƃ�����A���̒����͌��������łȂ��A�i���ɗ����܂ł������p����邱�Ƃ��Ӗ����Ă����B�ނ�14,5�܂ł͏@���I�ɔM�S�ł��������A�������ɖ��_�_�҂ɂȂ����B����ł��A�����̐M�O�Ə�L�̋����̖����_�ɂ��ẮA�u�����ɂ��ĉ����킩��̂��H���ɂ��m�肦�Ȃ��̂��B�v�Ƃ������s�m�_�Ŏ�����[���������B

��R��ʐ�

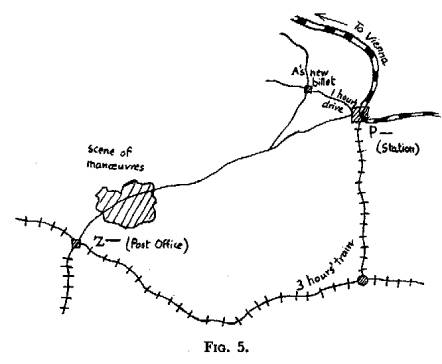

�O��̘b�̑����ł���B���̔ӁA���K�I����O�ɍŌ�̏��Z�̏W�܂肪�������B�k���́A���t�̏j���ւ̕ԗ�̉���������Ԃ���̋�ŁA��ɗ�̐����ɋꂵ�߂��Ă����B���̔ӂ��A�`���тɋ���Ԃ��Ƃ������������s���ׂ����ǂ����Y�ݑ������B�����k���͂`���тƂo�w�ւ̋R�n�s��r���܂œ��s����\�肾��������܂��`�����X������B�Ƃ��낪���ۂɂ͔ނ͂��̋@��𗘗p�����A�`���тɐ�ɍs���Ă��炢�A���̂����ߌ�ɂȂ�����ނ�K�˂�R���]���ɓ`���������B�ގ��g�͌ߑO�X�����ɂo�w�ɒ����A�p�������Ă���`���т�K�˂邱�Ƃɂ����B�i���y�[�W�̐}���Q��[8]�j

�`���т̐V�������Ԓn�́A�o����Ԃňꎞ�Ԃقǂ̑��ł������B������`���т�K�ˁA�o�w����S���łR���Ԃ̂y�s�ɂ�����̗X�ǂɈꏏ�ɍs���Ă��炢�A��̌v����ʂ�������ɁA�o�w�ɂ��ǂ��ăE�B�[���s���̖�s��Ԃɔ�я�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���̒��ő����������l���B�\�\ ����ł́u�����������ɔw�����Ƃ���̂́A�`���тɂ���𗊂�Ŕނ̑O�ɊԔ����ȑ��݂����炷�s�����������悤�Ƃ��鉰�a�ȋC�������炾�B�v�Ǝ�����ӂ߁A��������ł́u�������ʂ����������a�Ȃ��Ƃ��B�Ȃ��Ȃ炻�����邱�Ƃŋ����ɏ]���ĐS�̕��a��ۂƂ��Ƃ��邩�炾�v�ƁB

�����̍l�����ނ荇���Č��߂��Ȃ��ꍇ�A�ނ́u�_�̎�v�ɂ䂾�˂邩�̂悤�ɋ��R�̏o�����ɂ���ĕ��������߂�̂���ł������B����Œ�ԏ�ŐԖX����u10���̗�Ԃɂ����ł����A���ѓa�H�v�Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��A�u�������v�Ɠ�����10���ɔ����Ƃɂ����B�������o�����čŏ��̉w�łӂƁA�u�܂����̂����Ȃ�A���Ԃ��Ĕ��̗�Ԃ�҂��A����ɏ���Ăo�s�֍s���A�`���т̒��ԏ�삯���ād�d�v�ƁA�������ʂ����v����v�������B�������A�H���Ԃ̐Ȃ�\�����Ƃ��v�������A������v���Ƃǂ܂����B���̉w�ł��܂������l���������сA�d�d�Ƃ��������������Ȃ�����ɃE�B�[���ɓ��������B�����ŗF�l�Ɏ����b���Ĉꏏ�ɖ�s��Ԃło�s�ɍs���Ă��炤���Ƃ��l�������A���҂������X�g�����ł͉���A�悤�₭�ӂ�11���ɔނ̉Ƃɂ��ǂ蒅�����B�F�l�͈�A�̘b���A�����ϔO�ł͂Ȃ����ƐS�z���Ԃ߂Ă��ꂽ�B�����ނ�L���Ƃ�������ɗX�ǂ֍s���āA3.80�N���[�l���A�@�ዾ�̏���͂����X�ǂֈ��Ăđ��������B

�@���ڂ��ׂ��́A�k�����g��3.80�N���[�l��X�LjȊO�̒N�ɂ��A�`���тɂ��a���тɂ���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�m���Ă����Ƃ������Ƃł���B�����͂����ł������B�k���́A�c�E��N��тɉ�����ԑO�ɁA������l�̑�тɏЉ��A���̐l���{���̂��ƁA�܂�@�ዾ�̑���͗X�ǂ̎�t�삪���m�̒��сi�k���j��M�����ė��đւ��Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�̂ł���B�`���т͈ȑO�y�s�̗X�ǂ̊Ǘ���S�����Ă���A�ŋ߂��̖��͂a���тɈ����p���ꂽ�B�����N��т͂`���т��@�ዾ�̑���𗧂đւ����Ɗ��Ⴂ���A����ɂ`���т͂a���т����đւ����Ǝv�����̂ł���B���̂悤�Ȏ�����k���͍ŏ�����m���Ă����̂ł���A�ɂ�������炸���ɂ��ƂÂ��Đ��������Ă���ɋꂵ�߂��Ă����B����ɁA�t���C�g�ɂ��̂��Ƃ����ۂɂ��Ō�܂Ō���Ȃ������̂ł���B

�@���āA�k���͗F�l�̂Ƃ��납��ƂɋA���Ă���A�܂��V���ȋ^�f�ɂ����Ȃ܂ꂽ�B�ꎞ�͔[���������̂́A����͂��̗F�l�̐l�ԓI�ȉe���ɉ߂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�������A�������`���тɑ��čl���������悤�ȍs�ׂ��s�����Ƃ��A�����̌��N�̉����̂��߂ɂ͕K�v�ł���A�Ƃ������e�̏ؖ�������҂���Ⴈ���B�����āA���̏ؖ����ɂ���Ă`���т͎�������3.80�N���[�l�����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ邾�낤�B�����ɋ��R�t���C�g�̒������������݁A�ނ̓t���C�g�̂��Ƃ�K��邱�ƂɂȂ����̂ł���B�������t���C�g�͏ؖ����Ȃǎ�荇�킸�A���̂����ɕ��͎��Â��͂��܂邱�ƂɂȂ����B

(d)���Â̗����ւ̓����i��S��ʐځj

�k���͂X�N�O�ɔx�C��ŖS���Ȃ��������̕��̕a��������B��ď�Ԃ̕����ŕa���Ă����ނ́A����ӈ�t�ɂ��ɂȂ����炱�̊�@������̂��q�˂��B��t�́u������̔ӂ܂Łv�ƌ������̂ŁA�k����11��������x�b�h�ŋx�B�������A�ނ��ߑO�P���ɖڂ��o�܂����Ƃ��A���̈�t���畃�������Ƃ�m�炳�ꂽ�̂ł���B���ɖڂɉ�Ȃ��������ƂŔނ͎������Ђǂ��ӂ߂��B

���̌サ�炭�̊ԁA�ނ͂ނ��땃�̎��������ł��Ȃ����B�Ⴆ�Ή����ʔ�����k���Ɓu�������ɘb���Ȃ�����v�ƂԂ₢����A���̋�z�ɂЂ�������A�ǂ����̕����ɓ��鎞�A�����ɕ������邱�Ƃ����҂���A�Ƃ��������Ƃ��悭�������B

���̎���P�N�������������A�͂��߂Ĕނ͗ՏI�ɗ������Ȃ������Ӗ��̎v���o����݂�����A�������ߐl�Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ����B���������ƂȂ����̂́A�����f���̍Ȃ������߂ɂ��̉Ƃ₵���Ƃ����炾�����B�ނ̏f���͍Ȃ̎���߂��݁A�u�ق��̒j�����͕��������̂ɁA���͂������̏��̂��߂����ɐ����Ă����v�Ƌ��B��������k���́A�f���������̕��̂��ƂĂ����������̂��ƍl�����B��ɏf���͂���ȈӖ��ł͂Ȃ������ƒf���������k���ւ̉e����ł��������Ƃ͂ł��Ȃ������B���̎�����ނ͎����̎v�l�̌n�𗈐��܂Ŋg�債���B���̂悤�ȃV���b�N�Ɉ��������Ĕނ͐[���Ȏd���s�\�̏�ԂɊׂ����B�u�����̙�ӂ̔O�͑傰��������v�����āA�����͂˂����F�l�̈Ԃ߂������B��̎x���ł������B

�@����ɑ��ăt���C�g�́A���_���͓I�Ȑ������s�����B��ӂ̔O�̌������ƁA��ӂ̔O�������������������̊Ԃɕs�ލ����ȊW������Ƃ��A�f�l�͂��������ɔ�ׂĊ���傫������A�傰�����ƌ����ł��낤�B�������A���͈�͂��������B�u�������̊���͂����Ƃ��ł����B�����A����͂����ЂƂ̖��m�́i���ӎ��́j���e�ɑ������̂ł���A���̓��e�����ꂩ��T�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B�v

��T��ʐ�

�k���̓t���C�g�̐��ɋ��������߂������̂̂�͂�[���ł��Ȃ��l�q�ł������̋^��������������B�t���C�g�́A�ӎ��Ɩ��ӎ��̐S���w�I�ȋ�ʂɂ��ĊȒP�ȍu�`�������B�|���y�C�̈�Ղ̂��Ƃ��b�����������āA�ӎ��I�Ȃ��̂͂��ׂĕ������ꂤ�邪�A���ӎ��I�Ȃ��͔̂�r�I�ω��������ނ炸�ɕۂ�����A�Ƃ������Ƃ���������B

�t���C�g�F�u���Ȃ��̏ꍇ�A�ϗ��I�Ȑl�i�ƈ����l�i�ւ̕�����A�ϗ��I�Ȑl�i�͈ӎ�����邪�������̐l�i�͈ӎ�����Ȃ��̂ł��B�v

�k���F�u�������ɗc�����ɂ͈������̐l�i�Ɋ��S�Ɏx�z����Ĉ��s���s�������Ƃ�����Ƃ������Ƃ��v���o���܂����B�v

�t���C�g�F�u���Ȃ��͍��A���ӎ��I�Ȃ��̂̎�v�Ȑ����ł���A�c�����Ƃ̂Ȃ���ɋC�Â��܂����B���ӎ��I�Ȃ��̂́A�c���I�Ȃ��̂������̂ł��B����́A���Ƃ��Ǝ��Ȃ̈ꕔ�ł������̂��A�c�����ɂ������番�����A����Ȍ�̔��B�ߒ��Ɋւ�炸�A���̂��߂ɗ}������Ă��܂����̂ł��B���̗}�����ꂽ���ӎ��̔h�����̂��߂ɁA���Ȃ��̕a�C���\������s���ӓI�Ȏv�l�������Ă���̂ł��B�v[9]

��U��ʐ�

�@�ނ͗c�����̂ł����Ƃɂ��Ęb���n�߂��B�O�ɘb�����悤�ɁA7�̂��납��ނ͎����̍l���𗼐e���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����s��������A����Ȍ�������Ƒ������B�ނ�12�̂Ƃ��A�ނ͗F�l�̖��ł��鏬���ȏ��̎q���D���ɂȂ����B�i�t���C�g�̎���ɓ����āA���̈��͊��\�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������Ɠ������B�j�������A�ޏ��̂ق��͔ނ̖]�ނ悤�ȊS�����߂��Ă͂���Ȃ������B���̂Ƃ��A�u�Ȃɂ��s�K�Ȃ��Ƃ������ɂӂ肩����Δޏ��͔ނɐe�ɂ��Ă���邾�낤�v�Ƃ����l���������B����ɁA�u���̂悤�ȕs�K�Ƃ͗Ⴆ�Ύ��̕��e�̎��v�Ƃ����l�����ނ̐S�ɉ��������Ă����B�������܁A�ނ͂��̍l���������ɋ��₵���B

�@���̂悤�ɔނ̒��ɕ�����ł�����̂��u��]�v�ł������Ƃ����\����ނ͂��܂��ɔF�߂��A�u�P�Ȃ�v�����v�ɂ����Ȃ��ƌ������B

�t���C�g�F�u���ꂪ��]�łȂ��Ƃ����̂ł���A�ǂ����Ă���Ȃɂ�����ɂȂ��ċ��ۂ���̂ł��H�v

L���F�u���̍l���̓��e���A���e�����ʂƂ������̂�����ł��B�v

�t���C�g�F�u���Ȃ��͂��̋���܂�ő�t�߂Ɋւ��錾�t�i�Ⴆ�w�c��͔n�����x�Ƃ�������j�̂悤�Ɉ����̂ł��ˁB�������A���Ȃ�������ȂɌ����ɋ��₷�邻�̓��e���̂��̂́A���ꂪ�����ꂽ�w�i�ɂ���Ă͋��ۂ���K�v�̂Ȃ��Ӗ��ɂ��Ȃ�܂���B�Ⴆ�A�w���e������A���͔ނ̕�̑O�Ŏ��E���Ă��܂����낤�x�Ƃ����ӂ��ɁB�v

�@�ނ͓��h�����F�߂Ȃ��l�q�B

�t���C�g�F�u�킽���ɂ́A���Ȃ��ɕ��e�����ʂƂ����l�����N�������̂͂��ꂪ���߂Ăł͂Ȃ������ƈȑO�ɋN��������C�����܂��B���������ƁA�������͂��̗��j�������̂ڂ��Ă������ƂɂȂ�ł��傤�B�v

�@����L���́A�܂����������v�l���S�ɂЂ�߂�����x�ڂ̂ł����Ƃɂ��Č�����B�����10�N��̂��ƂŁA���̎��ނ͂��łɗ�̕w�l�Ɨ������ł��������A�o�ϓI�ȗ��R���猋�����l���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̎��A�u���e�����˂A�ޏ��ƌ����ł��邭�炢�������ɂȂ���B�v�Ƃ����l�������������B���̍l���Ɠ������߂ɁA�ނ͕��e���ނɉ����c���Ȃ��悤�ɂƊ�����B

�@���̍l���́A�O�x�ڂɁA��艸�₩�Ȍ`�ōĂт��������B���̎��̑O���A�ނ́u�����͂����Ƃ�������l���������Ƃ��Ă���B�v�Ǝv�����B����Ɣ��_�����������B�u����A������������Ƃ炢�l�����ɂ���B�v�����̎v�l�͔ނ���ɋ��������B�Ȃ��Ȃ�A���̎��͂������Ĕނ̖]�ނƂ���ł͂��肦���A�������|�̑Ώۂł����Ȃ���������ł���[10]�B

�t���C�g�F�u���_���͗��_�ɂ��A���ׂĂ̋��|�́A����}������Ă���ߋ��̊�]�ɑ���������̂ł��B�ł����玄�����́A���Ȃ������肵�Ă���̂Ɗ��S�ɔ��̂��Ƃ�M����悤�]�V�Ȃ�����܂��B�v

L���F�u�킽�����ǂ����Ă���Ȋ�]���������܂��傤���B�l���Ă��݂Ă��������A�킽���͐��E���ŒN�������������Ă���̂ł��B�������̖����~����̂ł���A�����̍K�����ׂĂ��Ȃ����������Ă悩�����̂ł��B�v

�t���C�g�F�u������������Ȉ�������A�}�����ꂽ�����݂̕K�v�����Ȃ̂ł��B�v

�@����Ƀt���C�g�́A���Ƃ��b�Ȃǂ܂����Ȃ���A�ǂ��ł������悤�Ȑl�ɂ͓K�x�̍D�ӂƓK�x�̔ᔻ�������邱�Ƃ��ł��邪�A���Ɉ����Ă���l�ɂ͓G�ӂ��ӎ����ɂ����Ƃ��������Ƃ���������B

�t���C�g�F�u�����݂ɂ͂��̋N��������܂�����A������������������Ƃ����ƂȂ�܂��B���Ȃ����g�̌��t���w�������Ă���悤�ɁA����͗��e�������̎v�l���������Ă��邱�Ƃ����ꂽ�����ɂ���̂ł��B�܂��A���Ȃ��̋�������ǂ����đ����݂����ł������Ȃ������̂��Ƃ��������Ƃ��l���˂Ȃ�܂���B���̑����݂͂���N�����琶���A������ʂȗ��R�Ɍ��т��Ă������߂ɁA�s�łɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɖ��肹����܂����B����ł��̎�̌��т������Ȃ��̕��ւ̑����݂��������A�����ł��Ȃ��̋���Ȉ��������ӎ��I�ɂ���̂�h���ł����ɈႢ����܂���B����ŁA����͖��ӎ��ɑ��݂���ق��͂Ȃ��A�����Ƃ��ǂ��ӎ��̒��Ɉ�u����o�Ă��邵���Ȃ������̂ł��B�v

L���F�u��������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ƃ������Șb�ł��B�ł��A�킽���ɂ͂���ȕ��ɂ͂ƂĂ��v���܂���B���������A�ǂ����Ă��̎�̍l���͈ꎞ�I�Ɂw�ɉ��x�����肷��̂ł����B�����Ă��鎞���ɁA���Ȃ킿12�̎��ƁA������x20�̎��Ɉꎞ�I�Ɍ���A�����Ă���ɂ���2�N��Ɍ���Ă���͂����Ƒ����Ă���̂ł��傤���B���̊Ԃɑ����݂����ł��Ă����Ƃ��l���ɂ������A���Ƃ����Ă��̊Ԃɂ͎��ș�ӂ̒���͂܂������Ȃ������̂ł�����B�v

�t���C�g�F�u�����������������l�Ƃ����̂́A���ł������œ�����p�ӂ��Ă�����̂ł��B�����Ă��������B�v

L���F�u���͕��̈�Ԃ̐e�F���������A���ɂƂ��Ă����͈�Ԃ̐e�F�ł����B���ʕ��Ƒ��q�������������ĐG��Ȃ��悤�Ȃ������̘b��������Ă��A�������̊Ԃɂ́A���ݎ��ƈ�Ԃ̐e�F�̊Ԃɂ���e�����ȏ�̂��̂�����܂����B���̍l���̒��ŕ����]���ɂ������̕w�l�ɂ��Ă��A���͂ƂĂ������Ă͂��܂������A�c�����Ɋ����Ă����悤�Ȑ^�Ɋ��\�I�ȏՓ��������邱�Ƃ͂�������܂���ł����B�܂�Ƃ���A���̗c�����̊��\�I�Փ��͎v�t���̂Ƃ���肸���Ƌ��������̂ł��B�v

�t���C�g�F�u���߂Ă��������������܂����ˁB�Ɠ����ɁA���ӎ��ɂ��Ă�3�Ԗڂ̐��������炩�ɂȂ�܂���[11]�B���Ȃ��̕��ւ̑����݂��s�Ő����Ђ������Ă��邻�̋N���́A�����炩�ɂȂɂ����\�I�~�]�̐��������������̂ł��B�����Ă���Ɋւ��Ă��Ȃ��͕��e���Ȃ�炩���W�Q���Ƃ݂Ȃ��Ă���ɈႢ����܂���B���\���Ǝq���炵�������̊Ԃɂ��邱�������������́A�܂��ƂɓT�^�I�Ȃ��̂ł��B�w�ɉ��x�������������R�́A���Ȃ��̊��\���̑������锚�����A���ړI���ʂƂ��Ă��̖\�͐�������������������ł��傤�B�����āA���Ȃ����Ăы������~�ɓ˂��������ꂽ�Ƃ��A�̂̏��Č�����A���Ȃ��̑����݂��ĔR�����̂ł��B�v

L���F�u�ł��A�����������Ƃ�����A�������̕w�l�ɗ����������ɁA�w���ɂ��W�Q�ȂǕ��ւ̈��ɔ�ׂ�����ɂȂ�Ȃ��̂��x�Ƃ������_�ɒB�����炻��ł��ł͂Ȃ��ł����B�Ȃ����͂������Ȃ������̂ł��傤�B�v

�t���C�g�F�u���Ȃ��Ă���l��łڂ����Ƃ͂ł��܂���B���Ȃ��̌����悤�Ɍ��ӂ��邽�߂ɂ́A���Ȃ����ق�������ׂ���]���p�������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���ۂɂ́A������������Ɨ}������Ă�����]�ł��B�ł�����A����ɑ��Ă��Ȃ��͈ȑO�Ɠ����悤�ɂ����ӂ�܂����Ƃ��ł����A�����炱������͕����Ƃ�Ă����̂ł��B���̊�]�i����W�Q�҂Ƃ��Ĕr���������j[12]���ŏ��ɋN���������́A���Ƃ͏������Ԃ�قȂ��Ă����̂ł��傤�B�����炭����́A���Ȃ������\�I�ɗ��ł���Ă������̐l���قǂɂ͕��������Ă��Ȃ���������A���邢�͖��m�Ȍ��f�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ł���܂��傤�B���Ȃ������c�����A���������Ă��Ȃ����U�ɂȂ�O�A�L�����A���I�ɂȂ�O�̂��Ƃł��傤�B�����Ă��̎��ȗ��A���Ԃ͂܂������ς���Ă��Ȃ��̂ł��B�v

�@�����܂łŁA���̋c�_�͂Ƃ肠�����I�������B

��V��ʐ�

�@L���͑O��̘b���������x���������A�����ɂ͂ǂ����Ă����ɑ��邻�̂悤�Ȋ�]���������Ƃ͍l�����Ȃ��ƌ�����B�������A���������Ȃ�����b���Ă��邤���ɁA�������������̊�]���ÂɔF�߂邩�̂悤�ȓW�J�ɂȂ��Ă����B�t���C�g�́A���҂Ƃ������͕̂a��̒�����������̖����Ă�����̂ł���A���������Ă��̎��Â͂˂���R���Ƃ��Ȃ��Ȃ���i��ł����̂��Ɠ`�����B

���ɁAL���͂���u�ƍߍs���v�ɂ��Č�����B�u���ɂ͑�D���Ȓ킪���܂��B���������͂悭���܂����܂������A�ƂĂ������悭�Ă��ł��ꏏ�ł����B�������A���̕��Ɏ��i�S���������̂͂������ł��B�Ƃ����̂́A��̕��������痂����A�������A���̂��߂Ɏ������Ă�����ł��B����́A�w�Z�ɓ���O������W�ɂȂ�O�̂��Ƃł��B�������͂悭����^�̂�������̓S�C�������Ă��܂����B���͎����̓S�C�ɒe�����߂Ă���A��Ɂw�e�g���̂����Ă����A�������낢���̂������邺�x�ƌ����܂����B�킪�`�����Ƃ���Ɏ��͈������������܂����B�e�͒�̊z�ɓ�����܂������A���͂ł��܂���ł����B�ł����́A�͂��߂�������������肾�����̂ł��B���͂�������x�������A�n�ʂɐg�𓊂��o���āA�w�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ�����Ă��܂����̂��낤�H�x�Ǝ�����ӂ߂܂����B�v

L�����v���o�����A�����ЂƂ̕��Q�I�ȏՓ��B����ǂ͂��̑Ώۂ́A�ނ����q���Ă�����̕w�l�ł������B�u�ق�Ƃ��̂Ƃ���A�ޏ��͂����ȒP�ɐl�������Ȃ��̂�������Ȃ��B�����g��C����j���̂��߂ɐS���������ɂ���̂��B�ޏ��͎����������Ă��Ȃ��B�v�����m�M�������A�ނ̓��ɂ͂����z�������N�����Ă����B�u��������������ɂȂ��āA���̏��ƌ������A���̍Ȃ���ĕw�l��K��A�傢�ɔޏ��̐S�ɒɎ��^���Ă�낤�v�ƁA�����܂ŋ�z���ĂӂƉ�ɕԂ����B�ނɂƂ��ẮA�ȂƂȂ�u���̏��v�̂��ƂȂǂ܂������ǂ��ł������̂��B�ނ̎v�l�͍����������A�u���̑��̏��͎��˂����̂��v�Ǝv�������̂ł������B

�@���̋�z�ɂ����Ă���ւ̂�����݂ɂ����Ă��A�������������Ƃ��Ƃ�ł��Ȃ����낵���v����Ƃ����A�����̉��a���������ɂ͂���Ɣނ͋C�Â����B

�@�ނ́A�ނ̕a�C�����̎��̌ォ����Ɉ��������Ƃ���������\�����A�t���C�g������ɓ��ӂ��Č������B�u���́A���Ȃ��̕��e�̎��ɑ���߂��݂��A���Ȃ��̕a�C�ɂ����鋭�́A��Ȍ���ł���Ǝv���܂��B���Ȃ��̔߂��݂́A����Εa�C�̒��ɕa���I�ȕ\�������o�����̂ł��B�r�̊��Ԃ͒ʏ�P�C�Q�N���������܂��A���̂悤�ɕa�I�ȑr�͉i���ɑ����̂ł��B�v

�@�ȏオ�A���͎��Â̍ŏ��̂V���Ԃ̏��q�ł���B���̌�̓e�[�}���Ƃɍl�@�������Ȃ���܂Ƃ߂Ă����B

(e)��̋����ϔO�Ƃ��̕��͓I�Ȑ���

�@�ꌩ���Ӗ��Ȃ悤�Ɍ����鋭���ϔO���A���Ɠ����悤�ɉ��߉\�ł���A���Ӑ[�����͂ɂ���ė����\�Ȃ��̂ɂȂ肤��B�ƁA�͋����q�ׂ���A�t���C�g�͑l�j�́u���E�Փ��v�̌����ɂƂ肩����

�@���鎞�A�ނ͗��l���s�݂��������߂ɁA������͂����������T�Ԃʂɂ��Ă��܂����B�ޏ��͑c�ꂪ�d�a�Ȃ̂ŊŌ�����邽�߂ɗ������Ă����B�ҕ��̍Œ��ɁA�ނ͂ӂƎv�������B�u�����̎������ł��邾�������@��Ɏ�A�Ƃ��������߂ł���Ȃ�Ƃ��]�����Ƃ��ł���B�������A�䓁�ōA���Ɩ��߂��ꂽ��ǂ����B�v�����ɂ��̖��߂����łɔ������Ă���悤�ȋC�ɂȂ��āA�ނ͒䓁���Ƃ�Ɍ˒I�֑������B�����ł͂��Ǝv�����B�u����A�����ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B���܂��͍s���Ă��̘V�l���E���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v���܂�̋��낵���ɁA�ނ͏��ɓ|�ꂱ�B

�@�t���C�g�̉����B���������A�s�݂̗��l�ւ̌���������ɏP��ꂽ�ނ͎v�����B�u���ɂ�����Ď������ޏ�������Ȃɂ��������v���Ă���Ƃ��ɁA���̘V�l�͂Ȃ��ĕa�C�ɂȂȂ����B�v�����āA����͓{��ƂȂ�A�u�s���āA���l��D�����V�k���E���Ă�肽��a�B�v�Ƃ������C�����ɂȂ�A�����āu����ȗ��\�ȕ��{�A�E�Q�S�ɂ������钦���Ƃ��āA�������g���E���̂�b�B�v�Ƃ������߂�����B�ȏ�̐��_�ߒ��̂����Aa��b�Ƃ̏������t�]���āA��L�̂悤�Ȉ�A�̈�b�ƂȂ����B

�@�ʂ̎��E�Փ��̗��B������A�����n�Ŕނ͓ˑR�A�u�����͔��i�h�C�c���dick�j�����Ă���A�����Ȃ�������Ȃ��v�Ǝv�������B����Ńv�f�B���O���o��O�ɐH��𗧂��A���X�łW���̏Ă����z���̘H��𑖂�A�������炾�痬���Ȃ��琋�ɗ����~�܂炴������Ȃ��Ȃ�܂ŎR�삯�o��n�߂��B�܂����鎞�ɂ́A���̑����ւ̂������̔w�ォ�炠���炳�܂Ȏ��E�̈Ӑ}������A�}�ȊR���Ղ��ɗ����Ă��鎞�ɓˑR�u���щ����v�Ƃ������߂��������肷�邱�Ƃ��������B

�@�����B���傤�ǂ��̎��ނ̗��l�������n�ɔ����ɗ��Ă������A�ޏ���ǂ��Ă���p���l�̏]�Z����Ă���A���̂��Ƃ�L���͂Ђǂ����i���Ă����B���̏]�Z��́A�F��Dick�ƌĂ�Ă����BDick���E�����������������B�����āA�����邽�߂̋ɒ[�ȍs���͎��Ȓ����ł��������B

�@�ȏ�̓���E�Փ��̗�����ʂ���_�B���҂͂Ƃ��ɁA����ȕ��{�ւ̔����Ƃ��Đ������Ƃ��������A�����Ă��̓{��́A�ނ̗����ז�����҂�����ꂽ�����ł������Ƃ������ƁB

�@���l�������n�ɑ؍ݒ��AL���ɂ͑��ɂ����낢��ȋ������������B�����Ȃ��Ă����̂ň�����Љ��B

�@�ޏ������̓y�n���o��������A�ނ͊X�H�ɓ]�����Ă���𑫂ŏR��������A�������ɂ���̋��ɂǂ��Ȃ�����Ȃ�Ȃ������B����́A�u�����Ԉȓ��ɔޏ��̔n�Ԃ����̊X�H��ʂ�A�����������炱�̐ɂ������ĉ���ł������炽���ւv�Ƃ����l�����N�����Ă�������ł���B������������ɁA����͂�͂�n���炵���S�z���ƋC�Â����B�����č��x�͂����֖߂��Ă��̐��X�H�̐^�̌��̈ʒu�ɍĂђu�������Ȃ�����Ȃ�Ȃ������B

����W239�y�[�W

�@�ŏ��́A���ǂ���s�ׂ́AL���̕w�l�ɂނ���ꂽ���ӎ��I�G�ӂɑ��Ĕ����I�ɋ��܂�������i�ی�j��\�������s���ł���B���̐����̈ʒu�ɖ߂��s�ׂ́A�����������s�ׂ������I�Ȏ��_����ł��������Ƃ��Ă���s�ׂ��Ȃ���A���͕w�l�Ɍ�����ꂽ���ӎ��I�U���������̂܂ܕ\������Ă���̂��B

�@���̗�̂悤�ɁA��̋����s�ׂ��琬��s���n�p�N���A���̍s�ׂ����̍s�ׂɂ���đł��������A�p�N�I�ȓ�d���̋����s�ׂ����A�����_�o�ǂɓ��L�Ȓ�^�I���ۂł���B���R����́A���҂̈ӎ��I�v�l�ɂ���Ă͐������������ꂸ�A�ނ���I�ȓ��@��t���������āA����������Ă��܂��B�����������̋����s�ׂ̖{���̈Ӗ��́A����܂Ŏ����m�邱�Ƃ̂ł����͈͂ł́A��̂قړ����������������Η��I�Ȋ�����̊����̕\���ł���A��������A����͏�Ɉ��Ƒ����݂Ƃ̑Η��̕\���Ȃ̂ł���B����ꂪ���̂悤�ȋ����s���ɓ���ȗ��_�I�S��������̂́A���ꂪ�Ǐ�`���̐V�����ތ^���������Ă��邩��ł���B�q�X�e���[�̏ꍇ�ɂ́A���������̑Η�����̕\�����ɑË��`���Ƃ��ĕ\�������B�܂��C�̔����ꌂ�ŎE���悤�Ȉ�Γ��������܂��ċN����̂���ł���B�Ƃ��낪�����s�ׂ̏ꍇ�ɂ́A���������̑Η��X�������ꂼ��ʌɁA�܂�܂����̈������������āA���̎��ɔ��̌X�������������̂ł���B���̍ہA�����܂ł��Ȃ��A�����݂̌��ɓG���������X���̊Ԃɂ͋����_�o�ǂɓ��L�ȓƓ��Ș_���Ł\�\����͂ǂ�Ș_�����������������̂ł��邱�Ƃ������̂ł��邪�\�\���҂̂Ȃ�������悤�Ƃ������݂��s���Ă���̂ł���B

����W240�y�[�W�i�ꕔ���ρj

(f)�a�C�̋N���ɂ���

�@����������̊��҂́A�Ȃɂ��Ȃ�����o�����ɂ��Ęb�����B���������́A���̏o�����������̊��҂̕a�C�̋N���ɈႢ�Ȃ��A���Ȃ��Ƃ������܂łU�N�Ԃ��Â��Ă��邱�̕a�C�a���������ڌ����ɈႢ�Ȃ��ƍl�����B���Ҏ��g�́A����������Ȃɏd��Ȏ����ɂ��Ęb�����Ƃ͏������C�Â��Ȃ������B�ނ����̏o�������d�v���ƍl�������Ƃ́A���܂ň�x���Ȃ������B�������ނ́A���̏o�����������ĖY��͂��Ȃ������̂ł���B���̂悤�Ȕނ̑ԓx�������_�I�Ɍ������鉿�l�̂�����̂ł���B

����W243�y�[�W

�@�����ł����u�N���v���邢�́u���ڌ����v�Ƃ����̂́A�a�C�̍��{�I�Ȍ����Ƃ������́A���̈������ƂȂ����o�����̂��Ƃł���A�u�U���v�ƌ����������߂���������Ȃ��B����ɑ��āA�a�C�̍��{�I�Ȍ����͗c���̌��ɂ���ƁA�t���C�g�͍l���Ă���B�ނ͂��̓��ނ̌����i�u�c���̌��v�Ɓu�N���v�j�ƈӎ��Ƃ̊W���A�q�X�e���[�̏ꍇ�Ƌ����_�o�ǂ̏ꍇ�ƂŔ�r���Ă݂���B

�@

�@�q�X�e���[�̏ꍇ�ɂ́A��ʂɔ��a�̒��ڌ������A���̏�G�l���M�[���Ǐ�ɓ]�������̂ɕs���ȗc���̌��Ɠ����悤�Ɍ��Y�ɂ݂܂���̂ł���B�����������Y�����S�ɂ͂Ȃ��Ƃ����Ȃ��ꍇ�ł��A���ڌ����Ƃ��Ă̊O���I�U���͕s���ĂɂȂ�A���Ȃ��Ƃ����̂����Ƃ��d�v�ȗv�f�͂�����̂ł���B�����͂��̂悤�Ȍ��Y�ߒ��̒��ɁA�}�����s��ꂽ�؋������o���B�����_�o�ǂ̏ꍇ�ɂ́A��ʂɎ���͑S���قȂ��Ă���B���̏ꍇ�ɂ́A�c�����ɗ^����ꂽ�_�o�ǔ��a�̏������́A���ɂ͕s���S�Ȃ��Ƃ�����ɂ��Ă��A�Ƃɂ������Y�ɂ݂܂���B����ɑ��āA���a�̒��ڌ����̕��͈ˑR�Ƃ��ċL���̒��ɂ���B���̏ꍇ�}���́A���̌��������ƒP���ȋ@�����g�p����B���Ȃ킿�O���̌���Y�p�������ɗ}���́A�O���̌�����������P��B���̌��ʁA�ӎ��̒��ɂ́A�����F�ŁA�d�v�Ƃ͌��Ȃ���Ȃ��悤�ȊϔO���e���c��̂ł���B

����W243�y�[�W�C�ꕔ����

�@�����łЂƂ��ӂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂́A�u�}���v�Ƃ�����̎g�p�ł���B���̍��̃t���C�g�͔�r�I�L���Ӗ��ł��̏p���p���Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A�u�}���v�Ƃ́A�O���̌������Y���Ă��܂����Ɓi�����Ӗ��ł́u�}���v�ɋ߂��j��A�O���̌�����������P�邱�Ɓi��̌��t�Ō����u����̕����v�j�Ȃǂ��܂ޏ�ʊT�O�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@��ŏq�ׂ�ꂽ���Ƃ�}��������ƈȉ��̂悤�ɂȂ邾�낤�B

|

|

�c�����̑̌��i���{�I�����j |

�N�����邢�͒��ڌ��� |

|

�q�X�e���[ |

�ӎ��I�L���̒����Ȃ� |

�ӎ��I�L���̒����Ȃ� |

|

�����_�o�� |

�ӎ��I�L���̒����Ȃ� |

�@�k���̕a�C�ɂ�����u�N���v�̘b�ɂ��ǂ낤�B����͎��̂悤�ȏo�����ł������B

�@�ނ̕�́A�����ɂ�����x�T�ȉƒ�Ɉ�������Ĉ�����B�����̉Ƒ��́A���Ђ��o�c���Ă����B�ނ̕��͌����Ɠ����ɂ��̉�ЂɏA�E�������A���̂Ƃ��뎩���̍Ȃ̂������ł��Ȃ���肵���n�ʂɏ��邱�Ƃ��ł����B�������Ĕނ̗��e�́A�l�������ނ悤�ȍK���Ȍ��������𑗂��Ă������A���̗��e�̊ԂɌ��킳�ꂽ��k�b����A�ӂƂ��̑��q�́A�����̕������m�邵�炭�O�ɁA����g���̒Ⴂ�ƒ�́A���������n���������Ɍ�����������Ƃ��������Ƃ���������m���Ă��܂����B�����܂őO�����ŁA���x�͔ނ���l�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł��邪�A���̎���A�������́A���q�Ɏ��̂悤�Șb�������B����Ƌ������̐e�ʂ����Ƃ̊ԂŁA�ނ̏����̂��Ƃ��b��ɂȂ��Ă���B�����āA�e�ʂ̈�l�́A�����ނ��w�Ƃ��I�����Ȃ玩���̖������łɂ���Ă������ƌ����A�������ĉ�ЂƉ����ł���Δނ̐E�Ƃɂ��P���������ʂ����J���邾�낤�A�Ƙb�����B���̉Ƒ��v������ނ̐S���ɂ́A�����͕n�������l�ɒ����ł���ׂ����A����Ƃ����̓Q��ŁA�����ɒ�߂�ꂽ�������������ȁA�ƕ��̂悢�������Ȃɂ��������悢���A�Ƃ������_�I�������R���オ�����B�����āA�{���́A�����̈���Ƃ��̎���ɂȂ��Ă��Ȃ������ɉe�����c���Ă��镃�̈ӎu�Ƃ̊Ԃ̐킢�ł������Ƃ���̂��̊������A�ނ͔��a�Ƃ����`�ʼn��������̂ł���B�����Ɛ��m�ɂ����A�ނ͂��̊����������ɂ����ĉ�������Ƃ����ۑ���A���a�ɂ���ĉ�������Ƃ������Ƃ��ł���B

����W245�y�[�W

�@�t���C�g�̂��̂悤�Ȑ������āA�k���́u�����ɂ͕�̑ł������������v�悪����Ȍ��ʂƂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��v�Ɣ��_�������A����ł͓]�ڋ�z�̏���������āA�������Y��Ă����ߋ��̂��ƁA���邢�͂������ӎ��ɂƂǂ܂��Ă������Ƃ��A�V�������ƁA���݂̂��ƂƂ��đ̌�����悤�ɂȂ����B���̂���A�k���̓t���C�g�̉Ƃ̊K�i�Ō����������閺���t���C�g�̖��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��A���͈オ�����ɐe�ɂ��Ă����̂́A�����𖺂̖��ɗ~�����ƍl���Ă��邩�炾�A�Ƃ�����z�W�������B�����āA���̂悤�Ȗ��������B

�@�u�搶�̖����ڂ̑O�ɂ��܂����B�Ƃ��낪���삳��́A��̖ڂ�������ɁA��̑�ւ̂����܂�����Ă��܂����B�v���̌��t���킩��l�ɂ́A���̖|��͗e�Ղł��낤�B���Ȃ킿�A�u���͐搶�̖�����ƌ������邪�A����͔ޏ��̔������ڂ̂��߂ł͂Ȃ��A�ޏ��̂����̂��߂ł��B�v�ƁB

����W247�y�[�W

(g)���e�R���v���b�N�X����ёl�ϔO�̉���

�@�k���̏ꍇ�A�ȏ�q�ׂ��悤���a�C�̋N���i�n�������l�ƌ������邩�e�Ɋ��߂�ꂽ���������邩�Ƃ����I�������܂�ꂽ���Ɓj�́A�a�C�����{�I�Ȍ����ł���c�����̑̌��Ɓu���e�v�Ƃ����e�[�}��}��ɂ��ĂȂ����Ă����B

�@�ł́A���悢�悻�̗c�����̑̌���Nj����Ă������B����A�k���̕��e�ɑ��閳�ӎ��I�G�ӂ̌����́A�ނ����e�𐫓I�����́u�W�Q���v�Ƃ݂Ȃ��Ă���Ƃ����Ƃ���ɂ���B

�@�Ⴆ�A�ނ͂͂��߂Đ����̉������o���������A�u����͑f���炵�����Ƃ��A���̂��Ƃ̂��߂Ȃ�N�����Ď����̕����E�����Ƃ����邩������Ȃ��I�v�Ƃ����l���ɏP��ꂽ�̂ł���[13]�B

�@�܂��A�ނ��}�X�^�[�x�[�V�����i����j�ɂ��Ă̑ԓx���Ɠ��ł��������Ƃɂ��t���C�g�͒��ڂ����B�t���C�g�̐����_�ɂ��A�}�X�^�[�x�[�V�����~���͂R������͂��܂��ĂS�C�T�Œ��_�ɒB���i�c�����̃}�X�^�[�x�[�V�����j�A���̌��U�͗}������Ĕw�i�ɑނ��i�������j�A�����Ďv�t���ɂȂ�ƍĂъ������͂��߂�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�k���̏ꍇ�́A�v�t���̃}�X�^�[�x�[�V���������Ȃ������B�Ƃ��낪�A���̎���܂��Ȃ��A21�̎��Ɍ������}�X�^�[�x�[�V�����̗~���ɂ����A������s���A������������Ă�߂悤�Ɛ������̂ł���B

�@���̂Ƃ��ȗ�����̏Փ��͋H�ɂ����N����Ȃ��Ȃ������A���Ɋ�ȋ@��ɂ��܂ɋN�����Ă����̂ł���B���Ȃ킿�ނ͉������ʂɖ����ȑ̌����������u�ԂƂ��A�������������͂�ǂ��Ƃ��Ɏ�����������Ȃ����B���Ƃ��A��������Ă̌ߌ�A�s���ŗX�֔n�Ԃ��f�҂��A���ɏ��ɓJ�𐁂��Ȃ炷�̂����Ƃ��ł���B���������̓J�͎s���łȂ炷���Ƃ��֎~����Ă����̂ŁA�����ɂ�߂������Ă��܂����B�ނ́A���̓J���Ď�����������Ȃ����̂ł���B���鎞�͂܂��A�Q�[�e�́w���Ɛ^���x��ǂ��ł���B���̕���ŁA���鎹�i�[�������A�����̌�ɃQ�[�e�̐O�ɐڕ����邩������Ȃ��ނ̗��l��������Ƃ��A�Ⴋ�Q�[�e���ǂ�Ȃӂ��ɗD��������̋����̒��ł��̗̎͂��甲���o���Ă��������Ƃ����������ǂ��ł������B�����ԃQ�[�e�͖��M�ɂ��ꂽ�悤�ɂ��̎ɂƂ���Ă����̂����A���ɂ͂��̎̑�����ł��j���āA�����̗��l�ɐS�䂭�܂Őڕ������̂ł������B

�@�ނ͎������A�܂��ɂ��̂悤�Ȕ����������I�ȑ̌������������ɂ��ċ}�Ɏ���������Ȃ�Ƃ������Ƃ����܂�s�v�c�Ɏv���Ă��Ȃ������B���������́A���̓�̎���ɋ��ʂ��Ă�������Ƃ��āA�֎~�Ƃ��̋֎~���瓦��悤�Ƃ���w�͂Ƃ��Ƃ�o������Ȃ������B

����W249�y�[�W

�@�k���ɂ����āA���̎v�t���̃}�X�^�[�x�[�V�����~��������������Ȃ������̂͂Ȃ����B�u�֎~�Ƌ֎~���瓦��悤�Ƃ���w�́v�Ƃ����e�[�}�Ƃ̊֘A�́H

�t���C�g�ɂ��\���͎��̒ʂ�B

�@�����Ď��͎��̂悤�ȍ\���̎��݂��s�����B���Ȃ킿�ނ��܂��c���ł������Z�̍��A����ɊW�̂��鉽�炩�̐��I�Ȉ��Y������āA���e����茵�����ܟB���ꂽ�ɑ���Ȃ��ƁB�������Ă�����̏����ɂ���Ď���͂�܂����̂ł��邪�A���̔��ʂɕ��ɑ���������������݂��₵�A���l���Ă܂ł����͎����̐��I���y�̖W�Q�҂��Ƃ����������������ł��オ���Ă��܂����̂ł���B

����W250�y�[�W

�@���̉��߂ɑ��Ăk���́A���̂悤�ȏo�����������ł͒��ڊo���Ă��Ȃ����̂́A�ꂩ�牽�x���J��Ԃ���������Ă����ƌ�����B

�@�ނ��܂������c���������A�����������Ƃ����ĕ�����Ȃ���ꂽ�B���̎q�ǂ��i�k���j�͔��ɓ{���āA�Ԃ���Ȃ�������e���̂̂������B�������܂��̂̂���̌��t��m��Ȃ��N������̂ŁA�v�����܂܂ɂ���������̕��̖��O�ɗ��т��������A�u���O�Ȃ����v���A�n���J�`���A���M���v�ȂǂƁB���͑ŝ��̍Œ��̎q���̂��̂��܂�ɂ��������^���Ȕ����ɂт����肵�đł̂���߁A�u���̏��m�͑�l���ɂȂ邩�A����Ƃ��别�l�ɂȂ邼�I�v�Ƌ��B�ނ͂��̎��̌��i�̈�ۂ��A�����ɂƂ��Ă��A���ɂƂ��Ă��A���܂ł���ɂ̂����ĉe�����Â����ƍl���Ă���B���̌㕃�͓�x�Ɣނ��Ԃ��Ȃ��Ȃ����B�ގ��g�͎����̐��i�̕ω��̂��镔�������̑̌��̂����ɂ��Ă���B����ȗ��ނ́A�����̓{��̌������������]��A�����ւa�ɂȂ��Ă��܂����B�������ł͂Ȃ��B�ނ͐��U�l�ɑł���邱�Ƃ�S�z���A�����̌Z��o���̒N�����ł��ꂽ�肷��ƁA����Ɣ��R�S�ł����ς��ɂȂ��āA���̏�ɋ������܂�Ȃ��Ȃ��Đg���B���悤�ɂȂ����B

�@���炽�߂Ď�����e�ɖ₢���킹�����ʁA���̘b���{���̂��Ƃł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ���A�����ɂ��̂Ƃ��ނ͂܂����͖��O�Ǝl�̊Ԃł��������ƁA�ނ��������̂́A�N���Ɋ��݂������߂ł���Ƃ������Ƃ����������B��e������ȏ�ڂ������Ƃ��o���Ă��Ȃ������B�����ȑ��q�Ɋ��݂��ꂽ�͓̂��ꂾ������������Ȃ��A�ƞB���ȕԎ��������B�ނ̂��̗��\�����I�ȃj���A���X�������Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă͕�̌�����͉����������Ƃ��ł��Ȃ������B

����W251�y�[�W

�@���̂悤�ȗc�����̑̌������ɑ���������������݂��₵�a�C�̌����ƂȂ����Ƃ����t���C�g�̍\�����A�k���͂�͂肷���ɂ͎��ꂸ�A������R���������B����Ɏ��Ï�ʂł́A�܂����Ă��t���C�g��t���C�g�̉Ƒ��ɑ����z�I�ȓ]�ڂW�����A���̒��ŗc�����̑̌����ĉ������B��ɂɖ��������͎��Â̖��A�D�����Ǝv���Ă������e�����͓{����ۂ��āA��������{��ƂƂ߂ǂ��Ȃ��Ƃ��������Ƃ����x�����������Ƃ��v���o���A��������������ɓ��@���Ђ炯�Ă����B�����Ă��ɁA���Â��邫�������ƂȂ������̉��K���̑�K�͂ȋ����Ǐ�ɂ��Ẳ𖾂��Ȃ��ꂽ�̂ł���B

�@�m��т̑l�̘b�ƁA�`���тɋ���Ԃ��悤�ɂƂ̍Ñ����A�k���ɂ���قǑ傫�ȕa�I�����������N�������͉̂��̂��B�k���̖��ӎ��ɂ́u�R���v���b�N�X�q�����v������A���ꂪ�����̘b�ɂ���Ē������h�����ꂽ�ƍl������B

�@�؋��ԍςɂ��ẴR���v���b�N�X�B�k���̕��͂��Đ��N�Ԃ̌R���ɂ������Ƃ�����A���͂̎҂Ɏ����̌R�l����̂��Ƃ����낢��b���ĕ������Ă����B����Ȉ�b�̈�Ɏ��̂悤�Ȃ��̂��������B���鎞���́A���m���Ƃ��ėa�����Ă������z�̋����g�����v�Ŏ����Ă��܂��A���̎����������đւ��Ă���Ȃ��������ςȂ��ƂɂȂ鏊�ł������B���͌R�����o�Ĉ��肵�������ɓ�������ɁA���̎��̓�����{���ċ���Ԃ����Ƃ������Ƃ��Ƃ�������Ȃ������B�k���͎������R�̉��K���邱�ƂŁA���ӎ��Ɏ���Ɠ��ꎋ���Ă���A�m��т���̎؋��̍Ñ����A���̕Ԃ���Ȃ������؋��ɑ��铖�Ă�����̂悤�Ɏv�����̂ł���B�܂��A���̋L���͗��z�I�Ǝv���Ă������̉ߋ��̍s���Ɋւ���l�X�ȋ^�f���������Ă��B

�@�E�B�[���ɋA�낤���A�X�ǂ̂���y�s�ɍs�������Ƃ����k���̖����ɂ��āB�y�s�̗X�ǂ̎�t�ꂪ�D�ӓI�ɂ����𗧂đւ��Ă��ꂽ�Ƃ����b�ɉ����āA���̒��̗��ق̔����������k���ɍD�ӂ�����Ă�Ƃ����b������A�ނ͉��K���I������炻�̒��ɖ߂��Ă��̖��Ɍ�����낤���Ȃǂƍl���Ă����B�E�B�[���ɍs�������y�s�ɍs�������Ƃ��������̉B�ꂽ������̈Ӗ��́A��l�̏����i���q���Ă���w�l�ƕʂ̏����j�̊Ԃł̖����ł�����[14]�B

�@�l�R���v���b�N�X�ɂ��āB�l�́A�k���ɂƂ��đ����̂��̂��ے����Ă����B

�P�D�k���͗c�����A�����ւ̎h���ɂ���ċ����������Ă����B�l�̘b�́A������含����A�z�������B

�Q�D��判����̊֘A�Ƌ��ɁA�u�l�iRatten�j�v�Ɓu���������iRaten�j�v�̉��A��������A�l���������Ӗ�����悤�ɂȂ����B����Ɂu�q�����iSpielratte�j�v�Ƃ������A������A���̓q���ɂ��؋����A�z���ꂽ�B

�R�D�l���댯�ȓ`���a�̒���҂ł��邱�Ƃ���A�~�Ŋ����̔}��ƂȂ�y�j�X���A�z���ꂽ�B�l�ɂ�钦�����A�z��������含���̓�������A���l�̏ے��I�Ӗ��Â����Ȃ��ꂤ��B

�S�D�C�v�Z���́w�����ȃA�C�I���t�x�̑l�ȁi�w�n�[�������̓J�����x�Ǝ����b�j�̘A�z����A�l���q���������Ӗ�����Ƃ������Ƃ��킩�����B�k���͓��ʎq�ǂ��D���ł��������A�ނ̐��q����w�l�͗����̗����E�o�p���Ă���A�q�ǂ��ނ��Ƃ��ł��Ȃ��g�̂ł������I

�T�D�l�̉s�����ŕ������ݐH��������l�q�A�����Ă��̂��߂ɊF�̌����҂ł���Ƃ��낪�A�c�����̂k�����g�ɂ�������ł������B

�@�k�����c�E�Ȃm��т���l�Y�̘b�����Ƃ��A�ނ̓��ɂ͏�L�̂悤�ȘA�z�������ԂƓ����ɁA�m��т����Ă̎c�E�ȕ��e�̑㗝�ƂȂ��Ă��̗c�����̏�ʂ��Č����ꂽ�B�k���́A�����̂悤�������m����ɕ����������A�u���O�����̂悤�Ȕ����邪�����v�Ƃ����i���ӎ��́j��]������A���ꂪ�ӎ��ɂ����Ă͔����I�Ɂu���Ɨ��l�����̔�����̂ł́v�Ƃ��������I���|�������炵���B

�@�l�̘b����m��т��k���ɕ@�ዾ���킽���܂ł̊ԂɁA�ނ̓��̒��ł͑l�Ɋւ���l�X�ȘA�z���ł��������Ă����B�u�`���тɋ���Ԃ��v�Ƃ�����т̌��t�����Ƃ��ɂ͂k���͎������`���тɎ؋������Ă��Ȃ����Ƃ����łɒm���Ă����B�����ŁA�ނ́u�o���Ɨ��l���q�ǂ��ނ��Ƃ��ł���̂ł���A�p�`���тɋ���Ԃ��܂��B�v�Ɠ������B����́A�u���ɂ����l�ɂ��q�ǂ��ނ��ƂȂǂł���킯���Ȃ��A����Ɠ��lA���тɋ���Ԃ���킯�͂Ȃ��̂��B�v�Ƃ����A�m��тɑ���}�̌��t�ł�����[15]�B

�@�m��с����e�ɔ��R���A������l�ւ݂̂���Ŏc�E�Ȋ�]����������ƁA����ɂ���Ăk���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����́A�m��с����e�̔����������s�\�Ȗ��߂ւ̐�Ε��]�ł������B�������Ĕނ͍ی��̂Ȃ������ɔY�܂���邱�ƂɂȂ����̂ł���B

��A�̋����Ǐ�̍Ō�ɔނ�Y�܂����A�E�B�[���ɍs���ׂ����A�y�s�ɖ߂�ׂ����Ƃ��������́A�Q�̖�����\�����Ă����B���ɒ����ɂ���ׂ����i�y�s�Ɍ����Đ������ʂ����j�A���ɔ��R����ׂ����i�E�B�[���ɍs���ĕ��̈ӌ��ɔ���������������j�Ƃ��������ƁA���l�ɒ����ł���ׂ����i�E�B�[���ɍs���j�A���l�𗠐�ׂ����i�y�s�Ɍ����ĕʂ̖����������j�Ƃ��������ł���B���̔Y�݂��A���Ɨ��l�Ɋւ��Ď��̂悤�ɃN���X�����W�ɂȂ��Ă���_�ɂ����ӁB

�E�B�[���ɍs���@�@���@�@���ɔ��R�@�@�@���l�ɒ���

�y�s�ɍs���@�@�@�@���@�@���ɒ����@�@�@���l�ɔ��R

�@�܂�A���ɔ��R���邱�Ƃ͗��l�ɒ����ɂ��邱�Ƃł���A���ɒ����ɂ���ɂ͗��l�𗠐�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�a�C�̋N���ƂȂ����A���̌������Ƃ������`�ɂȂ��Ă���B

��Q���@���_�I����

(a)�����_�o�ǂ̔��ǂ̃��J�j�Y���i�����̗��_����j[16]

�@�t���C�g���_�o���Ȃ̐��E�������������_���͂Ƃ����V�������Ö@���J�����Ă���1890�N��A�ނ̓q�X�e���[�ɂ͂��܂�A�����_�o�ǁA���|�ǁA�s���_�o�ǂȂǎ�v�Ȑ_�o�ǂ̎����_�ɂ��Ă̘_�������X�Ƃ��̂ɂ��Ă����B���̒��ł����ɏd�v�Ȃ̂��A�w�h�q���_�_�o�a�i1894�j�x�Ƃ��̑��҂́w�h�q���_�_�o�a�Ɋւ���lj��l�@�i1896�j�x�ł���B���̓�̘_���̎�|�ɉ����āA�q�X�e���[����ы����_�o�ǂ̔��ǃ��J�j�Y���ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂悤�B

�@�����̃t���C�g���_�ɂ��A�q�X�e���[�⋭���_�o�ǂȂǂ̖h�q�_�o�ǂ̕a���́A���҂��c�����Ɏ��ۂɑ̌��������I�O���̌��ł���Ƃ���[17]�B

�@�q�X�e���[�ł́A���҂��c�����Ɏ��O���́A�N���ɐ�����h�������Ƃ��������e�̂��̂ł���[18]�A���̑̌������I�����q�X�e���[�ւ̕����Â��ɂƂ��ďd�v�ȑf�����`������B���̂悤�ȗc�����̑̌��̋L���́A�ޏ��i���邢�͔ށj���v�t���Ȍ�ɑ���������̊O���̌��i�a�C�̋N���E���ڌ����j�ɂ���čĊ����������B�����āA�O���̌��Ƃ���Ɍ��т�����́A������}���������悤�Ƃ��鎩��̖ڂ��̂����悤�ɐg�̏Ǐ��ʂ��ĕ��o�����߂�i�]���j�B�\�������߂�}�����ꂽ���̂ƁA�����}���������悤�Ƃ���X���Ƃ̑Ë��Y�����q�X�e���[�Ǐ�ł���B

�@��������_�o���ɂ����ẮA�a���ƂȂ�c�����̑̌��́A�������ĂȂ����U���I�Ȋ�����A���I�����ɐϋɓI�ɎQ�����邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A�����Ŗ��ƂȂ�̂͐��I���ł͂Ȃ����I�\�����ł���B�����Ƃ��A���̔\���I�Ȑ��~�͂����Ȃ茻���̂ł͂Ȃ��A����ȑO�ɔN���҂�������I�U�f���x�[�X�ɐ�������̂ł���Ƃ����B

���Ԃ������Čo�߂��q�ׂ�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�܂��A���҂͂����c�����ɐ��I�U�f�����B�����Ĕނ́A�ِ��ɑ��Đ��I�U���������т��s�ׂ��s���悤�ɂȂ�B�����������čs��ꂽ�����̍s�ׂ́A���I�Ȑ��n�i����͑��n�ł��邱�Ƃ������j�ƂƂ��ɔ��ׂ����̂ƔF�������悤�ɂȂ�A���̋L���͈ӎ�������ߏo����A�ǐS�A㵒p�A���Ȍ����Ƃ���������ɂ���Ēu���������Ă��܂��i��ꎟ�h�q�����j�B���̌サ�炭�͕\�ʓI�ɕ����Ȏ����������B�������A�ށi���邢�͔ޏ��j����ɂȂ��āA�}�����ꂽ�L����A�z������悤�ȏo������O���̌��ɑ����������A�����̋L���Ƃ���Ɍ��т�����ӂ̔O�͍Ċ��������\�������߂�悤�ɂȂ�B�ӎ��������߂�}�����ꂽ���̂ƁA�����}���������悤�Ƃ��鎩��̓����̖��A�O�҂͂��̏�G�l���M�[��ʂ̕\�ۂɈڂ��ς���i�ړ��j���Ƃɂ���Ď���̖ڂ�A�ӎ��ɐi�����邱�Ƃɐ�������B���ꂪ�A�����ϔO�ł���B

�@�����ϔO�́A�c�����ɂ����ĉ��y���čs��ꂽ���I�s�ׂɊ֘A���Č`������A���̌�}������Ăѕ������A�ό`���ꂽ�`���Ƃ��čČ�����Ă������A��ӂ̔O�ł���B

�u�h�q���_�_�o�a�Ɋւ���lj��l�@�v

�q�X�e���[�ł́A�}�����ꂽ���̂��Ǐ�ɓ]�����ꂽ��́A����a�����Ȃǂɂ���Ă��̏Ǐ�͂���ɋ�������A���҂͕a�C�Ɉ��Z���Ă��܂��X��������B����ɑ��ċ����_�o�ǎ҂ɂƂ��ċ����ϔO�͂Ȃ�Ƃ��s���Ȃ��̂Ɏv���邽�߁A���܂��܂ȑł������s�ׂɂ���Ă�����ɂ��悤�Ƃ���w�́A���Ȃ킿��h�q���������̌���������邱�ƂɂȂ�B

(b)�����_���ɑ���ᔻ

�@�ȏオ�����t���C�g���_�ɂ�����q�X�e���[����ы����_�o�ǂ̎������J�j�Y���̗v�|�ł���B���ɖ��m�ł킩��₷���B�Ƃ��낪�A����ɑ��āA�l�j�_���́u���܂�ɂ����ꉻ�����߂����Ă���v�Ɣᔻ���Ă���B�������ɗ��_����������Ƃ킩��Ղ����A�l�j�̂悤�ȕ��G�ȏǗ�����S�ɐ�������ɂ͖��������邩������Ȃ��B�t���C�g���\���N�̊Ԃɂ��낢��Ȍo����ς݁A�u����ȂɒP���ɂ͂�肫��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����������̂ł��낤��[19]�B

�@�����_���ɑ���ᔻ�̑��_�́A�u�����ϔO�v�Ƃ������t�̎g�����ł���B���̂悤�ɌĂ�鋭���ǓI�`�����́A���ۂɂ͊�]�A�~�]�A�Փ��A���ȁA�^�f�A�֎~�A���߂Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ̐��_�����Ȃ̂ł���A������������傭���Ɂu�����ϔO�v�Ƃ��Ă��܂��Ƃ����̂͂��������ς�����B��ʂɋ����_�o�ǎ҂͕����𒊏ۓI�ɘ_���邱�Ƃ��D�ނ�[20]�A�t���C�g���g�������^�����Ă��܂��Ă����A�Ǝ��Ȕᔻ���Ă���B���������͎����g�̃R�����g�ł��邪�A����Ɏ������Ƃ͉�X������̗Տ��ł悭�o������̂ł͂Ȃ��낤���B���҂������̐S�I��������ڂ����炵�A���ۉ��⍇�������s���ۂɁA���Î҂��v�킸����ɂ��Ă��܂������ɂȂ邱�Ƃ�����B�a�C�ɂ��ĒP���ł����Ƃ��炵��������^����Ƃ������Ƃ́A���҂ɂƂ��Ă����Î҂ɂƂ��Ă����ʂ���U�f�Ȃ̂ł��낤�B

�@�ᔻ�̑��_�́A�����_���ɂ����ċ�������Ă�����ꎟ�h�q�����Ƒ�h�q�����̋�ʂł���B���҂͂Ƃ��ɁA�\�������߂�u�}�����ꂽ���́v�Ƃ����}���������悤�Ƃ��鎩��̓����Ƃ����{���ɂ����Ă͓������Ƃł���B�܂����ۂ̗Տ��ɂ����Ă͗��҂����������悤�ȕa����悷�邱�Ƃ�����A��ɂ�����Ƌ�ʂ��邱�Ƃ͂ނ��������B���������A�����������ɋ�ʂ��邱�Ƃ̈Ӗ��͂Ȃ�ł������̂��B�w�h�q���_�_�o�a�Ɋւ���lj��l�@�x�ł́A�q�X�e���[�Ƌ����_�o�ǂ̈Ⴂ�ɂ��Ę_����ۂɁA�O���̌��Ƃ���ɑ����Ă�����h�q�ɂ��Ă̎��Ԍo�߂̈Ⴂ�i���Ȃ킿�A���ǂ�ȊO���̌���������A����ɑ����Ăǂ̂悤�Ȗh�q���ǂ�ȏ��Ԃł����������Ƃ��������Ɓj���d�v������A���̂悤�ȕ����̒��ŋ����_�o�ǂɂ����Ă͑�ꎟ�h�q�����Ƒ�h�q�����̋�ʂ���������Ă����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̌�̃t���C�g�̍l�@�ɂ����āA�������_�̏d�v�ȑO��ł���A�_�o�ǂ̕a���Ƃ��Ắu���ۂ̊O���̌��v�͂������ɋ^�⎋�����悤�ɂȂ�A����ɂ�����ėc�����ɐl���������ՓI�ȋ�z�����ڂ����悤�ɂȂ����B���R����ɑ����h�q�ɂ��Ă̎��Ԍo�߁A��ꎟ�Ƒ�̖h�q�����̋�ʂƂ��������Ƃ̎��Ӗ������ΓI�ɔ���Ă���B

�@���̂��Ƃ͎��́A�u�_�o�ǂ̑I���v�Ƃ����d�v�Ȗ��ɂȂ����Ă���B�����悤�Ȋ����������ɂȂ�Ȃ���A�Ȃ�����l�̓q�X�e���[�ɂȂ�A����l�͋����_�o�ǂɂȂ�A�܂�����l�̓p���m�C�A�ɂȂ�̂�[21]�B����͔��ɍ��{�I������Ȗ��ł���Ƃ��āA�t���C�g�͐��U�ɂ킽���ĉ��x���Ƃ肭��ł���B�����킫���ɂ���邩������Ȃ��������ŐG��Ă������B

��ŏq�ׂ��悤�ɁA�w�h�q���_�_�o�a�Ɋւ���lj��l�@�x�̎��_�ł́A�_�o�ǂ̑I���͊O���Ɩh�q�̎��Ԍo�߂̈Ⴂ�ɂ���ĂȂ����̂ł͂Ȃ����Əq�ׂ��Ă���B����ɑ��āA�l�j�_���ł́A�b��I�ȉ����ƒf��Ȃ�������̂悤�ȗ��_��W�J���Ă���B���Ȃ킿�A�����_�o�ǂɂ����Ă͖��ӎ��I�ȑ������A�̎��I���������B��������̃T�f�B�Y���I�v�f�ɂ���āA���������̗c�����ɂ��܂�ɂ��O��I�ȗ}�����Ă��܂��̂��Ƃ����B�������_�ɂ����Ă͊O�����������Ă����t���C�g���A�����̑l�j�_���̍��ɂ͏��Ȃ��Ƃ������_�o�ǂւ̕����Â��ɂ͓����I�ȗv�f�������Ă��邱�Ƃ��������Ă���B�����āA���C�Â��̕��������邾�낤���A�����ł����u�̎��I�ɋ������B��������̃T�f�B�Y���I�v�f�v�Ƃ������̂��A��Ɍ���\�����_�i���Ǐ��_�j�ɂ����Ắu������v�Ƃ��ĊT�O�������̂��ƂɂȂ�̂ł���B

�@��ꎟ�h�q�����Ƒ�h�q�����̘b��ɖ߂낤�B�����̋�ʂ��ǂ��ł������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ނ��낻�̂悤�ȋ�ʂ����Ŋ�����قǎ��ۂ̕a���͒P���łȂ��Ƃ������Ƃł��낤�B�h�q�������̂́A����W���[�N�̒��ɗ}�����ꂽ��]���\�������߂�ۂƓ��l�̎�@���g���āA���Ȃ킿�l�X�Șc�Ȃ̋Z�@��p����[22]���{�̖ڂ�A���Ȃ�\�����悤�Ƃ���B�h�q���悤�Ƃ�����́i����j�́A�����K���ɂȂ��đł��������Ƃ��A�l�X�ȁu��߁v���J�������s���悤�Ƃ���B���̂悤�Ȗh�q�����͉��X�Ƒ����A���ۂ̕a���͂��낢��ȗv�f�����炪���ĕ��G�ɂȂ�B����ɂ��Ă��A���̂悤�ɂ������J��Ԃ����Ƃ��������Ǐ�̓����A�u�������v�ƌĂ����̂͂����ɂ��Đ�����̂ł��낤���B

(c)�����_�o�NJ��҂ɂ݂��邢�����̐��_����

�@�����ŏ������_��ς��āA���b�g�}���Ɋώ@����A�����̑����̋����_�o�ǎ҂ɂ��݂��鐸�_�����ɂ��ĕ`�ʂ���B�t���C�g�͈ȉ��̂R�_�������Ă���B

�@���M�I�Ȃ��̂ւ̂������

�A�^�f�ɑ���v��

�B�v�l�E��]�̑S�\

�@���ɏq�ׂĂ������BL���͔��ɖ��M�I�ł������B�ƁA�����ɔނ͍����m���������Ȃ��Ă����̂ŁA����ɑ���ᔻ�I�ȍl���������Ă����B�ނ̖��M�I�ԓx�́A���j����\�O�̐��ւ̕s���Ƃ������n���������̂ł͂Ȃ��A�\���I�Ȗ���O���A���R�̈�v�ւ̕s�g�ȗ\���Ƃ��������̂ł������B�Ⴆ�d�d

�Ȃ����킩��Ȃ������傤�ǂ��̎����Ɏv�������ׂĂ����l���ɂЂ������o��Ƃ������o�����J��Ԃ��N��������A���邢�͒����ԉ��M�s�ʂŖY��Ă����l���̂��Ƃ����R�v���o������ˑR�����ւ��̐l������̎莆���������肷�邱�Ƃ��������B

����W268�y�[�W

�@�������������Ƃ͂������悭�o�����邪�A���ʂ͂�����Ƃ���Ȋ��������邭�炢�ł����ɖY��Ă��܂����낤�BL���̏ꍇ�͂��ꂪ�C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ������B�������ނ��A�����I���_����̔ᔻ�Ƃ��āA����܂łɑO���I�ȏo�����������Ă����̌�Ȃɂ��Ȃ��������Ƃ������Ƃ��A�t�ɏd��ȏo���������̑O�Ԃ���Ȃ��ɋN���������Ƃ�����A�Ƃ��������Ƃ������Ɍ������������肵���̂ł���B����ł��A�ނ͂��̕s�g�ȗ\����U�蕥�����Ƃ��ł��Ȃ������B

�@����ɂ��Ẵt���C�g�̕��͎͂��̂Ƃ���B�ނɂ́A�����������s�v�c�Ȉ��ʊW�������̒��Ɍ��o�������Ƃ��������_�I�v�����������B

�@�����O�ɐ��������悤��[23]�A���̎�̕a�ǂ̏ꍇ�ɂ́A���Y�ǂƂ����������ŗ}�������s�����̂ł͂Ȃ��A����̓P��̌��ʋN������ʊW�̉�̂Ƃ����������łȂ����̂ł���B�����̗}�����ꂽ�W�͂����̔��R�Ƃ����`�ł��̌����������悤�ɔF������\�\���̂悤�ȔF�����A���͑��̌��Ő��_���m�o�ɚg�������Ƃ�����\�\�A�����Ă����́A���e�̉ߒ��ɂ���ĊO�E�Ɉڂ��ς����A�ӎ������������ꂽ���̂̏ƂȂ�̂ł���B

����W269�y�[�W�i�p������Ƃɉ��ρj

�@L���́A�������ŔY��ŕa�C�ɂȂ����Ƃ������d�v�Ȉ��ʊW����ڂ����ނ��Ă����B���̂悤�Ȉ��ʊW�̗}���ɂ��A�ނ̐S���ɂ́u�Ȃɂ��̂����łȂɂ����������Ă���v�Ƃ����悤�ȁA�Ƃ��������t�ɂ����������悤�ȞB���ȉ������c��̂ł���B�����������B���Ȋ����͂Ȃ�Ƃ��������肵�Ȃ����߁A�{�����ʊW�̂Ȃ��Ƃ���Ɉ��ʊW�����o�����Ƃ���X���A���Ȃ킿���ʊW���O�E�ɓ��e���悤�Ƃ���X����������B�����ł́A��������s�ׂȂǂł��݂��閳�ӎ��I�ߒ��ɂ�邿����Ƃ�����i�ɂ���āA�P�Ȃ���R�Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȕs�v�c�Ȍ��ۂ�������̂ł���B

�@��Ԗڂ̐��_�����A�u�^�f�̗v���v�������悤�ɐ����ł���BL���⑼�̋����_�o�ǎ҂́A�����ɂ����ĕs�m���Ȏ����ɂƂ�킯�������A�������Nj�����Ƃ��낪�������B����͗Ⴆ�A���Ǝq�̌��̂Ȃ���A�����A����̐����A�L���̊m�����A�Ƃ������e�[�}�ł���B�����́A�l���o�����肪�Ȃ����ǂ��܂ł����Ă����m�ȓ��������o����Ƃ��������̋^��ł͂Ȃ��B�ނ�͂����������ƂɎ������邱�ƂŁA���ۓI�ȏd�v�Ȗ�肩��ڂ����ނ��A����Ă���̂ł���BL���̏ꍇ�́A���l�̕s�D�ǂƂ��������ɖڂ����ނ��邠�܂�A�ޏ��̗����E�o�p�ɂ��āA�N�����̎�p���s�����̂��A���ꂪ�Б��������̂������������̂��Ƃ���������Nj����悤�Ƃ��Ȃ������̂ł���B

�@�O�Ԗڂ̐��_�����́u�v�l�܂��͊�]�̑S�\�v�ł���BL���̎v�l��s���̃p�^�[�������Ă��Ďv�����Ƃ̂ЂƂ́A�Ȃ��ނ́u�����Ȃ����Ɓi�Ⴆ�Ε�����l�ւ̔ے�I�Ȃ��ƂȂǁj���l����v���Ƃ�����قǂɋ����̂��Ƃ������Ƃ��B�����̔�r�I���S�Ȏ҂̊��o���炢���A�l���邱�Ƃ��]���邱�ƂƁA���ۂɍs�����邱�Ƃ̊Ԃɂ́A�傫�Ȋu���肪����B���ȍl���ł����Ă��A����͓��̒��ŋ�z���邾���ł���A���l�ɑ��Ă͖��Q�ł���B�����̈������Ƃ͂����ƒN�ł��l���Ă���̂����A���s���Ȃ��������Ȃ��́A�������S���s������v���Đ��炩�ł������ɂ��������Ƃ͂Ȃ�����ǁB�Ƃ��낪�AL���ɂƂ��Ă͂����ł͂Ȃ��炵���B���Ȃ��Ƃ��l���邱�Ƃ́A��������s����̂Ɠ������炢�����Ȃ����Ƃ��A�ƍl���Ă��邩�̂悤�Ɍ�����[24]�B�Ƃ��������A�������l�������Ƃ͔O�͂̂悤�ɍs���������Ƃ��������Ă��܂��A����͎����̐ӔC�ɂȂ�ƐM���Ă���ӂ�������B

�@���̂悤�ɁAL���⑼�̋����_�o�ǎ҂ɂ́A�����̍l�������Ƃ�]���Ƃ��s��������Ɍ����ɂȂ�ƐM���Ă��邩�̂悤�ȑԓx�����ʂ��Ă݂�ꂽ�B�t���C�g��������w�E���A�Ȃ������v���̂���L���ɐq�˂�ƁA�ނ͎��̂悤��2�̑̌���������B����ɑ����t���C�g�̍l�@���܂߂Ĉ��p���悤�B

�@�a�C���͂��߂ĉ����Ɍ������������×{���ɓ�x�ڂɍs�������A�ނ͑O�Ɠ���������v�������B�܂肻�̕������A�×{�������Ƃ���Ō�w�ƊW�����̂ɍD�s������������ł���B�Ƃ��낪�Ԏ��ɂ��Ƃ��̕����͂����ӂ������Ă���A����V���������łɂ����ɓ����Ă���Ƃ������Ƃ������B�����̌��ʂ����Â�����悤�Ȃ��̒m�点�ɔ������āA�ނ͎��̂悤�ȓŁX�������t��Ԃ����B�\�\�u���̂���肠��ȓz�́A�����ł��N�����Ă������Ă��܂������v�ƁB2�T�Ԍ�A�ނ͎��̂̊ϔO�ɂ��Ȃ���ĂӂƖ��肩��o�߂��B���ɂȂ��Ĕނ́A���̋������{���ɑ����œ|�ꂽ���ƁA�����Ă����悻�ނ��ڊo�߂������ɂ��̕����ɉ^�т��܂ꂽ���Ƃ����ɂ����B

�@������̑̌��́A���ɋQ�����n�C�E�~�X�Ɋւ�����̂ł���B���̂��l�͔ނɑ�ύD�ӂ��A��x�́A�u���������邱�Ƃ��ł��Ȃ����v�Ɣނɂ����ɕ��������Ƃ����������B�ނ͓���������������B��O����ނ́A���̕w�l�������痎�������Ƃ����B�����ŏ��߂Ĕނ͎�����ӂ߁A�u�����������ޏ��������Ă�������������A�ޏ����Ȃ��炦�����邱�Ƃ��ł����̂Ɂv�Ǝ����Ɍ������������B

�@����ȋ�Ŕނ́A�����̈��Ƒ����݂̑S�\���m�M����Ɏ������B�����͂��̈��̑S�\��ے肷������A��̏ꍇ�Ƃ��������S�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɓ��ɒ��ڂ������B�����Ă܂��A���̋����_�o�NJ��҂Ɠ��l�ɁA�����̊��҂��ނ̑�������̓��I�A���_�I��p�̑啔�����ނ̈ӎ��I�Ȓm�����猩������Ă��邽�߂ɁA�����O�E�ɂ����邻�̑�������̗͂��ߑ�]���������Ă��܂��A�Ƃ��������Ƃ��Ȑ�����^���邱�Ƃ��ł���ł��낤�B�ނ̈���\�\���邢�͂ނ���ނ̑����\�\�͂������ɋ��͂ł���B���ꂱ�����鋭���v�l�n��o������Ȃ̂ł���B���Ҏ��g�͂��̌���𗝉������A����������ɑ��Ď��炴��h�q�̓w�͂��J��Ԃ��Ă��邾���Ȃ̂ł������B

��1923�N�̕��F�v�l�̑S�\�A�����Ɛ��m�Ɍ����A��]�̑S�\�́A����ȗ����n�I���_�����̖{���I�����ƔF�߂���Ɏ������BS�E�t���C�g���w�g�[�e���ƃ^�u�[�x�Q�ƁB

����W271�y�[�W�i�ꕔ���ρj

�@�悤����ɁA�����_�o�ǎ҂̂R�̐��_�����ɂ��Ẵt���C�g�̐����͂قƂ�Ǔ��^�ł���ƌ����Ă悢���낤�B���Ȃ킿�d�d

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�I�Ȃ��ƂɂƂ���Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�I�Ȃ��ƂɂƂ���Ă���

�����_�o�ǎ҂��A�@�A�^�f���D��ŒNjy����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂́A

�B�v�l�E��]�̑S�\�Ƃ������ԓx�������Ă���

�ނ��}���ɂ���āA���_���E�ɂ�����@�A�^�ɒNj����ׂ��^�f�@�@����ڂ����ނ��A

�B�����̂����炷��p

�@���ʊW

�@���ʊW

���̌��ʁA�O�E�ɂ�����ʂ́@�A�^�f�@�@�@���ߑ�]�����邩��ł���B

�B��p

���ʂ��镔������������A���_���E�̉��������Ȃ��悤�ɂ������ʁA�O�E�ɂ�����ʂ̉������d�v�����邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃł���B�ꌾ�Ō����A�u���e�v�Ƃ������Ƃ��B���̊T�O���܂��A�t���C�g�����Ȃ�S�������Nj��������̂̂ЂƂł���B����͐��_���E�̏��O�E�̔F���ɂ������������������Ƃ������Ƃł���A�_�o�ǂƐ��_�a�̌��������\�̖͂��A����ɂ͐l�Ԃɂ�鐢�E�̔F���̂�����Ƃ����������I���ɐG���d�v�ȃL�[���[�h�ł���B

�u�v�l�E��]�̖��\�v�̘b�ɂ��ǂ�B���̌��t�̐������A��̈��p�ł�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B1923�N�̕��ŐG����Ă���悤�ɁA����͒P�ɋ����_�o�ǂ̓����Ƃ������ƂɂƂǂ܂炸�A�l�Ԑ��_�ɂ��Ă̂�蕁�ՓI�ȓ����Ƃ݂Ȃ���邱�ƂɂȂ�̂ł���B�������A�Ƃ肠���������ł́u�v�l�E��]�̖��\�v���A���ɂ��Ă̔F���Ɛ[���ւ���Ă���Ƃ����_�ɂ��Ē��ӂ����N���Ă����ɂƂǂ߂�B

(d)�u�������v�̌���\�\�v�l�̐�����

�@���悢��I�ՁA�����_�o�ǂ̖{���I�ȕ����ɓ��ݍ���ł������B�����_�o�ǎ҂́A���̓Ɠ��́A�J��Ԃ��J��Ԃ���������Ă�������āA�v�l���s�ׂ���A���̓Ɠ��̊����A�u�������v�ƌĂ��悤�Ȃ��̂́A�ǂ����琶����̂ł��낤���B

�@���̖₢�ɓ����邽�߂ɁA�a��т̍Ō�ɏq�ׂ�L���ɂ����钆�S�I�Ȋ����̘b����͂��߂悤�B����́A�����Ƃ邩���l���Ƃ邩�Ƃ��������ƁA���ꂼ��ɑ��鈤�Ƒ����݂̊����ł������B���l�͕�e�̑㗝�ł���ƍl����A����͕ꂩ�����Ƃ��������ƁA���ꂼ��ɑ��鈤���̊����Ƃ�������������B��ւ̈����A�W�Q�ҁ����ւ̑����݂��܂˂��A�����Њd�A���ւ̈��Ɠ��ꎋ�A��ւ̓Ɛ�I���̒f�O�A�Ƃ�����ɐi�s���Ă����Ƃ������b�i��̌��t�Ō����G�f�B�v�X�����̉����j�ɂȂ肻�����B�������A�����ł͏����ʂ̓������ǂ��Ă������ƂɂȂ�B���R�͂悭�킩��Ȃ����A�t���C�g�͂����ł͕��ƕ�̖������ނ��눤�Ƒ����݂̋���ȑΗ����̂���[25]�ɒ��ڂ��Ă���̂ł���[26]�B

�@�����_�o�NJ��҂̏ꍇ�̂悤�ȁA����̐l���ɑ��鈤�Ƒ����݂́A����������߂Č�������̊���̖����I�ȕ����ɂ͂��������ǂ납����Ȃ��B

�i�����j

�@����߂đ����́A���Ȃ킿���j�I�L���ȑO�̗c�����ɍs��ꂽ�A���Ƒ����݂Ƃ�����̑Η����̕���A���������̈���ł��鑞���݂̕�����ʂɗ}������Ă��܂��Ƃ���������A���̂悤�Ɋ�Ȉ�����̏��`����������ł��낤�B

����W274�y�[�W

�@���̌�̔��B�̒��ŁA���̕��͔����`���ɂ���Ă�苭�������B����A�����݂̂ق��͖��ӎ��̒��ł܂��܂�����������������B

�@���̂悤�ȏɂ����������l�͂ǂ̂悤�ɍs�����邾�낤���B���ɂ��Ă������݂ɂ��Ă������͕\�������߂�B���ꂼ��̊���ɂ݂������s�����u������B����̏ꍇ�́A���肪�ِ��ł���Έ��̍��������A���l�Ƃ��Ă������A��������Ȃǂł��낤���A�����ł���ΗF��𐾂��A�Ƃ��ɑ��h�����������Ȃ���e����[�߂Ă������Ƃł��낤�B�����݂ł���A�����l��A���ꂼ��̗���ɂ����ėl�X�Ȏ�i�ő�����Ȃ߂悤�Ƃ��邾�낤�B������ǂ̒��x�s���ɂ������A�ǂ̂悤�ȍs���ɏo�邩�A���ꂪ�������邩���s���邩�Ƃ��������Ƃ̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��낤���A������ɂ��Ă����̊���ɂ݂������s�����߂����̂ɂ͂����Ȃ��B�Ƃ��낪�A����������Ȃ��瓯���ɑ���ł��܂�����ǂ����邩�B�ǂ��炩�̊����苭����A�ł��������ق��̊���ɂ��ƂÂ��čs�����邾�낤���A�Η����銴����傤�Ǔ��������ł肠���Ă��܂�����H

�@���̓����́A�u�s���ł��Ȃ��Ȃ�v�ł���B�����Ɛ��m�Ɍ����A�s��������ł��Ȃ��Ȃ�̂ł���B

�@������̂��ƂɌ���������N����A�����ɂ���ɑ��āA����Ɠ������炢�̋������������������������Η����ċN�����āA����炪�݂��ɕs���Ɍ��э����Ȃ�A���̌��ʂƂ��Ă܂������I�Ȉӎu�̖�Ⴢ��N��������A�܂���������̓��@�Ƃ���悤�Ȃ�����s�ׂɂ����錈�f�̕s�\���N����˂Ȃ�Ȃ��B

����W276�y�[�W

�@�����_�o�ǎ҂̏ꍇ�A�ӎ��̒��ɂ���͔̂����I�ɋ������ꂽ����ł��邩��A���ɖ������s�������悤�Ƃ��邾�낤�B���������ӎ��̒��ɂ���A������������͂���ɔ�����B�Ƃ����Ă����̊���͗}������Ă��邾���ɁA�ӎ��Ƃ����\�ʂ��ʂ��Ď����\�����邱�Ƃ͂ł����A���ʂ肩�玩���c�Ȃ��đ㗝�s���ɂł悤�Ƃ�����A����Ƃ͂킩��Ȃ��������ň��̍s�ׂ�W���悤�Ƃ����肷�邾�낤�B���̂悤�ȁu�����Z�v�ɑ��āu���v�̕����ق��Ă͂��Ȃ��B�����O��̓����͏�O�����ɂ������܂�A���E�����Ȃ��Ȃ�B���Ƒ����݂̓����͎��X�Ɍ`��ς��A�ꌩ�S�R�W�̂Ȃ������Ȏ����ɂ��Ă̔Y�݂ƌ��f�s�\�������炷�i��FL����Z�s�ɍs�����A�E�B�[���ɖ߂邩�ɂ��Ă̔Y�݁j�B

�@�����āA�ŏI�I�ɂ͂ǂ��Ȃ�̂��B

�@����ɁA���́u�ލs�v�̋@����ʂ��āA�{���͏����I�s�ׂł��������̂��I�ǓI�Ȍ��f�s�ׂ̑㗝�ƂȂ�A�v�l���s�ׂɂƂ��Ă����A�㗝�s�ׂ̑���ɂ���ɐ旧���Đ��N����Ƃ���̂Ȃ�炩�̎v�l�i�K�������I�ȗ͂������Ď�����咣���n�߂�̂ł���B

����W278�y�[�W�i���ρj

�@�܂�A�v�l����s���ւ̗���͖{���ȉ��̂悤�ɂȂ�Ƃ���Ɓd�d

�@�v�l�@���@�A�����s�ׁ@���@�B�I�ǓI�Ȍ��f�s��

�@���܂ŏq�ׂĂ����悤�Ȏ����A�B�̏I�ǓI���f�s�ׂ͂ł��Ȃ��Ȃ�B�����ŇA�̑㗝�s���ʼn䖝����B�����łƂǂ܂��Ă���̂��A�P���ȋ����s�ׂ����X�ƌJ��Ԃ��^�C�v�̋����_�o�ǁB�����āA����Ɏv�l���邱�Ǝ��̂��s�ׂ̑㗝�ƂȂ�A�ŏI�ړI�ƂȂ��Ă��܂��̂��A�����I�v�l�����X�J��Ԃ��^�C�v�̋����_�o�ǂƂ������ƂɂȂ�B

�@���̂悤�ɁA���_�I���ƂȂ݂̍ŏI�ڕW���A�s�ׂ���v�l�ւƌ�ނ��Ă������Ƃ��A�u�ލs�v�Ƃ����B���̌��t�ɂ��ẮA�w�����f�i1900�j�x�̑�7�͂ɏڂ�������������B�����ł́A�S�I���u��]�����⌰�����̂悤�Ȍ��w�@��ɗႦ�Ă���B

�}�̍�������m�o���[�Ɏh�������́i�m�o�j�����ƁA����͍�����E�����ւ̕��G�ȋ����̗���i���S�I�ߒ��j���o�āA�ŏI�I�ɉ^�����[������o�i���s���j�����B���̂悤�Ȓʏ�̋����̗���ɑ��āA����Ƃ͋t�����ɋ������`��邱�Ƃ��u�ލs�v�ƌĂ�[27]�B���⌶�o�ɂ����ẮA�����̋L�����Ղ���m�o���n�������Ƃ����A�ލs���N����B

�@�����_�o�ǂł́A�s�ׂ���v�l�ւ̑ލs���N����Ɠ����ɁA�����ЂƂʂ̂������̑ލs��������B�����s�ׂ́A�����J��Ԃ���邤���ɂ������Ɏ��ԍs�ׂ̗l�������тĂ���B���Ȃ킿�A�����ł��Ώۈ����玩�̈��ւ̑ލs���������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�ȏ�̂悤�ȑލs�̋@�����AL���⑼�̋����_�o�ǎ҂ɗc��������D���ł��������I�ӎ��~�i�������Ƃ����~���j����ѐ��I�m���~�i�m�肽���Ƃ����~���j�ƌ��т��Ƃǂ��������ƂɂȂ邩�B

�@�v�l�ߒ����̂��̂������������B���Ȃ킿�A�ʏ�͎v�l�̓��e�ɕt�����Ă��鐫�I�������v�l�ߒ����̂��̂Ɉڂ��������A����v�l�o�H�ɂ����Č��_�܂œ�����Ă������Ƃœ����閞���������I�������ƂȂ�B

����W279�y�[�W�i���ρj

�@�Ȃ�ƁA�u�v�l�ߒ����̂��̂��������v����Ă��܂��Ƃ́B���̂�����́A�u���炵���v�v���l�ƁA�u����ς���Ă����Ȃ��v��焈Ղ���l�ƁA�t���C�g�ւ̍D�������̕������Ƃ���ł��낤���B�s���ւ̉ߒ��ł���͂��̎v�l���̂��̂��ړI�Ɖ������ƁA���ꎩ�̂͂����Ƃ��Ă��A�Ȃ�������u�������v�ƌĂԕK�v������̂��B�t���C�g�ɂƂ��āu���v�Ƃ͖{���c���I�Ȃ��̂ł���A����ɋ����_�o�ǂɂ����Ă͑Ώۈ����玩�̈��ւ̑ލs���������Ă���B���̂��Ƃ��l������A�����ł����u�������v�́A�u�q���̐��킢����v�̂悤�Ȃ��̂ƍl��������̂ł͂Ȃ��낤��[28]�B�q���������������悤�ɁA���肩�������肩�����v�l�����邻�̉ߒ����̂������ƂȂ�B���ꂪ�����I�v�l�ł���B

�@�ȏ���܂Ƃ߂�ƌ��_�͎��̂��Ƃ��Ȃ�B

�@����v�l�ߒ��������I�ɂȂ�̂́A�i�Η�����Փ��̊����ɂ��j���_�V�X�e���̉^�����[�ɂ����Đ��~���N���������ʁA�{���Ȃ�s���̂��߂ɂ̂ݗp������͂��̃G�l���M�[���g���āA���̎v�l�����s�����ꍇ�ł���B���Ȃ킿�A�����I�Ȏv�l�Ƃ��ލs�I�Ɍ����s����㗝���邱�Ƃ����̋@�\�Ƃ���̎v�l�̂��Ƃł���B

����W280�y�[�W�i���ρj

�@�u���_�V�X�e���̉^�����[�v�Ƃ������t�ɂ��ẮA�O�̃y�[�W�ł������}���Q�Ƃ���Ɨ������₷���B�����_�o�ǂ̏ꍇ�ɂ́A�}�̉E�[�̖�����u�^���ɂ�鋻���̕��o�v�̌o�H���i�^���\�͂̏�V�ɂ���Ăł͂Ȃ��Η������Փ��̊����̌��ʁj�₽��i���~�j�A���̎�O�̋����`�B�ߒ��i���v�l�ߒ��j���̂��̂�����������āA�����̕��o�Ƃ����{���s�����S���͂��̖������͂����悤�ɂȂ�B���ꂪ�A�u�������v�Ƃ���A���̓Ɠ��̊����ɂ��Ă̐����ł���B

�@�u�v�l�̐������v�ɂ��Ă��A���̑O�́u�v�l�̖��\�v�ɂ��Ă��A�Ƃ��ɍŏ��͋����_�o�ǎ҂̓����I�����Ƃ݂Ȃ���Ă����B�������A�t���C�g�͌�ɂ�����l�Ԑ��_�̂�蕁�ՓI���{�I�Ȑ����ƍl����悤�ɂȂ���[29]�B

���������u�v�l�v�Ƃ͂Ȃɂ��B��̐}�̍�����E�ւ̋����̗��ꂪ�A�قƂ�ǒ�R�Ȃ��Ȃ���Ă����̂ł���i�Ⴆ�A����������h���ɑ��Ė{�\�ŋK�肳�ꂽ���̍s��������ꍇ�j�A�S�I�ߒ��͎����I�ȁA�p�^�[�������ꂽ���̂ƂȂ�A����قǒ��ڂ���A�ӎ�����邱�Ƃ��Ȃ��̂��낤�B���̉ߒ����u�������v����u���\�v�ƂȂ������ɂ͂��߂āA�u�v�l�v�Ƃ������ʂ̖�������ɒl����S���w�I�ߒ��ɂȂ�Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ��낤���B����ɁA����͉�X�́u��̐��v�Ƃ��u����ӎ��v�Ƃ��������̂̐����Ɖ����W������̂ł͂Ȃ��낤���B