フロイト全集 第17巻 1919-1922年

フロイト全集の記念すべき第一回配本は、この17巻であった。「不気味なもの」、「快原理の彼岸」、「集団心理学」という、重要な3論文をメインに構成された論文集となっている。

不気味なもの

Das Unheimliche (1919)

藤野寛 訳

では、いよいよフロイト全集17巻の最初の論文、「不気味なもの」を読んでみよう。

「不気味さ」という、この独特の感情に注目したというところがすばらしい。この目のつけどころのよさが、この論文のすべてであるといっても過言ではなかろう。

不気味さというのは独特な心の動きである。単なる恐怖とは違う。ほとんどの人がそれを体験したことがあるだろうから、それがどんな感覚かよくわかるだろう。

一方では、誰もが同じように不気味さを感じるわけではない。不気味さを研究する上でのむずかしさのひとつは、「この感情の質に対する感受性が、各人の違いに応じて著しく異なって見出されるという事実である(p4)」という指摘がある。そして、フロイト自身はこのことについて「普通以上の鈍感さしか持ち合わせていない(p4)」のだそうだ。

不気味さに対する感受性の違いは、ひとつには各人の世界観にあると思われる。

例えば、「幽霊の証拠」というものがあったとして、それを次の各人が不気味に感じるかどうかを検討してみよう。

1.幽霊をまったく信じない人

2.幽霊を完全に信じている人

3.幽霊の存在に半信半疑の人

さて最初の人は、本当にみじんも信じていないのであれば不気味には思わないだろう。その一見幽霊の証拠と見えるものが、なにか別の形で合理的に説明できると考えるだろう。

2番目の人も、また別の理由から不気味とは感じないだろう。彼にとっては幽霊の存在は当然のことだから、それを危険な動物のように恐れることはあっても、不気味には思わないだろう。

不気味さを体験するのは3番目の人であろう。「幽霊なんていないと思っていたのに、まさか、そんな、怖ろしい」と、背筋がぞーっとする。(この辺の描写、へたくそで申し訳ない)そういうのが不気味さというものだ。

実は、上の分類で1や2に完全に該当する人というのはほとんどいないのではないか。現代においては1番目の、科学的合理的世界観をもった人というのは多いが、それでもオカルト的な疑惑を完全に払拭できている人というのはどれくらいいるだろうか。ホラー映画なんかでも、「幽霊なんか存在しない」と豪語する科学者タイプの登場人物が実は一番怖がったりする、というのはありがちな設定である。

また2番目のような人も、実際に幽霊の証拠をそんなに頻繁に見ているわけではないから、それを目前にしてはたして平然としておられるかどうか。

というわけで、ほとんどの人は霊的な存在について半信半疑な思いをいだいており、それがこういった物事に対して不気味さを感じるための前提条件になっているということがいえるだろう。

H18.12.8

不気味の谷現象

論文「不気味なもの」では、冒頭で各国語の不気味に相当する言葉や、ドイツ語の不気味unheimlichの反対語である"heimlich"の意味について、辞典を長々と引用している。

これを真似して、日本語の「不気味」について辞書で起源を調べてみようと思ったが、あまりおもしろいのが出てこない。どなたか、この辺りのことをよく知っている方がいたら教えてください。

そこで気をとりなおして、現代の便利ツールであるGoogleで「不気味」を検索してみた。

すると、トップ2件に出てきたのが、「不気味の谷現象」という言葉。最近話題になっている概念なのだろうが知らなかった。

上記ウィキペディアの記事によれば、これはもともとロボット工学上の概念なんだそうな。ロボットの概観や動作を人間に近づけていくと、かえってそれが不気味な印象をいだかせるようになるのだという。さらに最近では、映画やゲームでコンピュータ・グラフィックで作られた人間が、リアルでありながら微妙に違うことで、あたかも死体が動いているかのような不気味さをかもしだすということが指摘されており、これも「不気味の谷現象」で説明されている。

フロイトの「不気味なもの」でも、これと似たことはが論じられている。以下は、全集より引用。

E・イェンチュは、「一見したところでは生きている存在が、本当に生命が吹き込まれているのか疑わしいケースと、逆に、生きていない事物がもしかして生命を吹き込まれているのではないと疑われるケース」をその(不気味なものの)顕著な事例として際立たせ、その際、蝋人形や精巧に作られた人形、自動人形が感じさせる印象をその拠り所にした。(p16)

うーむ、確かに蝋人形は不気味ですな。子供の頃に見た東京タワーの蝋人形館を思い出す。あれは今でもあるようだけど、昔とは変わってしまったのだろうな。

さて、フロイトは動く人形の不気味さを認めつつ、子供が人形が動くことを欲するという事実と対比させて考察していく。

誰もが覚えているように、遊び始める年頃にあっては、子供はおよそ生きているものと命のないものをはっきり区別したりはしない。ことの他好んで人形を生きている存在のように扱うものだ。(P26)

たしかに、子供はおもちゃや人形に魂を吹き込んで遊ぶ。そういうことができるから、子供は大人よりも遊ぶのが得意なのだともいえよう。

この、「魂を吹き込む」(これはフロイト表現ではないが)ということが、不気味さを考える上でポイントになるのではないかと思う。

子供は、いろいろなものに好んで魂を吹き込む。しかし、大人になると、魂を吹き込む対象は、生きている人間に限定される。

魂を吹き込むことについての迷いや誤りが、蝋人形やコンピュータ・グラフィックスで作られた人間の不気味さをかもしだすのではないか。さらには、死体や癲癇発作の不気味さも同じようなしくみで生じるのではなかろうか。

H18.12.9

「ホフマン短篇集」を読む

「不気味なもの」では、E・T・A・ホフマンの短篇小説「砂男」を、不気味さを考察するための題材としてとりあげている。現在この小説を読もうと思ったら、岩波文庫の「ホフマン短篇集」がよいだろう。書店には並んでいないが、下記のようにアマゾン・マーケットプレイスなどで中古で手に入れることができる。(その後再版されたようで、以下のリンクでは新刊本で買えます。H21.8.8)

この短篇集に収録されているのは、以下の6作品である。

クレスペル顧問官

G町のジェズイット教会

ファールンの鉱山

砂男

廃屋

隅の窓

どの話にも、愛と狂気と死といった共通するテーマがあり、独特の世界観、人生観がある。私が特にいいと思ったのは「クレスペル顧問官」と「G町のジェズイット教会」で、この2作品では上記のテーマに加えて、究極の芸術というモティーフが感動的であった。

ただ、これらの作品は、こと「不気味さ」という点になると、同時代の読者にはおそらくかなり怖ろしい印象を与えたであろうが、今となっては気の抜けたビールのように思える。素材は良いので気が抜けてもおいしいが、新鮮な時にはもっとよかったのだろうなと。

思うに、芸術作品における不気味さというのは比較的賞味期限が短いものなのではなかろうか。それは、不気味さを引き起こす前提条件に、それを感じる人の世界観という、時代に左右されやすい要因があるからだろう。

ホフマンの作品が、今となってはそれほど不気味に感じられないひとつの理由は、それをかもしだすための重要なモティーフであるはずの「狂気」が、現代においては精神疾患として科学的視点から解釈されるようになっているからだろう。

しかし、狂気を疾患ととらえる現代的な理解は、その本質を正しくとらえているのであろうか。ホフマンの作品は、そんなことをも考えさせてくれた。

蛇足

フロイトの論文でも言及されているが、オッフェンバックのオペラ「ホフマン物語」は、ホフマンの作品をもとに作られており、そこに自動人形のオリンピアも登場している。「ホフマンの舟歌」という有名なメロディーは、名前を知らない人でもどこかで聞いたことがあるだろう。不気味さとは無縁の美しい曲だ。

H18.12.10

去勢不安

フロイトは、ホフマンの「砂男」において不気味さを作り出している最も中心的なものは、「子供の目をえぐり取る砂男のモティーフなのである(p18)」と論じている。

次に彼は、「目をめぐるこの不安、盲目になるかもしれないという不安が、かなりの場合、去勢不安の代替物である(p23)」という主張をする。

こういったところが、フロイトに心酔するか、嫌いになるかの分かれ道になるのかもしれない。

「目をめぐる不安というのはよく理解できるが、それが去勢不安だなんて、ぜんぜん納得できない。著者の思い込み、きめつけ、でたらめではないのか。」と、フロイト・アレルギーになってしまう人も多いのではないか。

そんな人にこそ言いたい。「ちょっと、待ってください。あきらめないで、もう少し読み進めてください。」

ここで、ちょっと姑息なフロイト・アレルギー克服法を提案したい。

「姑息な」というのは、性的な意味合いを薄めた表現によって一般的に受け入れやすい論述をすることを、フロイトは嫌ったからだ。それを承知の上で、あえてここではひとつの「おきかえ」をするが、あくまでも暫定的な理解のためと心得ていただきたい。

去勢不安とは、親による去勢(ペニスの切り取り)に対する子供の不安である。通常、男の子が母親に抱く近親相姦的欲望(エディプス的欲望)は、父親による去勢威嚇によって妨げられ、これによって男の子はその欲望を断念し、エディプスコンプレクスは没落する。(今回の全集での訳語統一になるべく合わせた言葉づかいをこころがけている。)

ここで言葉のおきかえをする。

去勢威嚇 → 大人が子供の欲望を禁止するためになす、おどし

去勢不安 → 上記に対する子供のおそれ

このように考えると、われわれの感じる不気味さのある部分が、幼児期の大人からのおどしから発している、ということは比較的すんなりと納得できるのではないか。

大人というものは、子供の教育のためとか保護のためとか称して、子供をおどすものである。それは実は大人の都合による場合も多いのであるが。

そして、一昔前にはそのために便利な「怖い話」というものがたくさん語り継がれていた。砂男は、そんな話のひとつである。「不気味なもの」にもフロイトによる要約として描写されているが(p18)、岩波文庫のホフマン短篇集(池内紀訳)の方が文学的な表現なのでそちらを引用する。

「ぼっちゃまはご存知なかったのですか?悪い男でございますよ、子供たちがベッドにいきたがらないとやってきて、お目めにどっさり砂を投げこむのでございますよ。すると目玉が血まみれになってとび出しますね。砂男は目玉を袋に投げこみまして半分かけたお月さまにもち帰り、自分の子供に食べさせるのでございますよ。砂男の子供たちは半月の巣の中におりましてね。ふくろうみたいに先のまがった嘴をもっていて、その嘴で夜ふかしの子供の目玉をつつくのでございますよ」

子供は夜なかなかベッドに入りたがらないし、親はそれを寝かしつけるのに苦労する。このあたりは、古今東西共通しているようだ。砂男の話がホフマンによる創作なのか、実際に伝承されたものなのかは知らないが、いずれにせよありがちなお話しで、日本の民話にも似たようなものはありそうだ。

なぜ子供は夜寝たがらないのか、なぜ大人は躍起になって寝かしつけようとするのか。その答えは、子供の寝た後に禁じられた大人たちだけの時間があり、そのことを子供のほうでもうすうす感じているからであろう。

砂男のような話しを子供は本気で信じてしまうものだから、教育効果は抜群で大人にとって都合がよい。しかし、子供の心に残される禍根はいかばかりのものであろうか。大きくなって、そんな妖怪は架空のものだとわかってからでも、これらの禍根は潜在し、不気味さをひきおこす源になっているのかもしれない。

H18.12.14

ドッペルゲンガー

不気味さをもたらすモティーフとして、ドッペルゲンガーについての考察がなされる(p27-p30)。

ここの部分は難解で、正直よく理解できない。しかし、後の論文「自我とエス」などで超自我の概念に発展するような内容の萌芽を含んでいるようだ。重要なところだろうから、じっくり読んでいこう。一方では、こういう難しいところは何度も読んだからわかるというわけでもないので、疑問を残しておいて他の論文を読んでから繰り返し立ち返るということも大事である。

ドッペルゲンガーとは、通常自分自身の生き写しの姿を見るような体験のことをいうが、フロイトは「自我の二重化、自我の分割、自我の交換」などをも含んだ、幅広い概念として取り扱っている。

「ドッペルゲンガーとは、もともと、自我の没落に掛けられた保険だった」という。自我の没落とは、一次ナルシシズムにおけるすばらしい私(自我)が、現実的な私(自我)に落ちぶれることであろう。落ちぶれるといっても、実際に落ちぶれるのではなく、より正しい認識になるだけなのだけれど。

「保険をかける」ということは、一次ナルシシズムの時点で、自我の没落は予感されているのだろうか。それとも結果として保険となったということなのか。

いずれにしても、一次ナルシシズムの段階では自我は万能すなわちなんでもOKだから、二重化であろうが分割であろうがお手の物であろう。しかもそれは、この時点では不気味でもなんでもない。

自我が没落して現実的な姿になっていっても、ドッペルゲンガーの表象は生き残り、そこには「克服された古いナルシシズムに属していると見えるものの一切合財」およびその他もろもろの、後の自我からは切り離されたものが割りふられるのだという。

これが、自我の中に形成された「別の審級」であり、自我理想あるいは後に超自我として定式化されるものである。

で、超自我がドッペルゲンガーからできるということと、ドッペルゲンガーの不気味さはどう関係があるのか。

ヒントとなるのは、「観察妄想という病理的事例にあたっては、この審級は、孤立化されて自我から分裂」するということである。

だいたい、超自我というものは自我にとっては目の上のたんこぶのような、うっとうしい存在だから、外界からの脅威という形に投影されやすい。それがドッペルゲンガーの不気味さと関連があるのか。

あるいは、自我がやすやすと分裂するといった、一次ナルシシズムの時代のふるまいが、成熟した自我にとっては異様に思えるということなのか。

あまりよくわからないので、推測ばかりの話になってしまった。

この3ページ程の中には、「自由意志という錯覚を結果的に生み出す抑え込まれた意思決定」とか、なかなか意味深長そうないいまわしがいくつかある。またいつかふりかえってみることにしよう。

H18.12.16

反復強迫

不気味さをひきおこす要因としての反復強迫についての言及(p30-p32)。

反復強迫とは、欲動の最も根源的な性質として後期理論に導入された概念であり、次の「快原理の彼岸」で詳しく論述される。「不気味なもの」のこの部分は、その先駆けである。

フロイト自身の体験談も交えて、同じ道に何度も戻ってしまうことの不気味さや、同じ番号が繰り返しあらわれる偶然の不気味さなどの例があげられている。

誰もが経験したことのあるような例でわかりやすい。しかし、それがどうして不気味なのかというところはよくわからない。

ここで私流の解釈を述べる。おそらくは不正確なものなので、フロイトの言葉を理解する上で訳に立つなら参考にしてください。

反復を求めることが人間心理の根本的性質であることは、幼児が好んで反復的な遊びをすることなどから推察される。後に、成熟した心理はこの根本的性質を否定しようとする。すなわち、心は創造的で独創的で新奇なものを求めるのであって、反復的なものは退屈で無意味であると。このような常識的理性的観念によって普段は否定されているところの反復への根源的欲求が、運命のごとく外から押しつけられるように体験される際にわれわれは不気味さを感じる。

かつてわれわれは、反復を欲していた。また、かつてわれわれは自らの思考や欲望が直接現実になることを信じていた(思考の万能)。

成熟した心はそれらのことを否定している。だからこそ、それが目の前に現れるとぞっとするのである。

不気味さとは、われわれが現在目の前にしている現実の隙間から、かつて慣れ親しんだ根源的な世界がもれ出てくる時に体験される感情であろう。

H18.12.26

人はなぜホラーを見たがるのか

フロイトは、ホフマンの「砂男」の他にもたくさんの「創作された不気味さ」の例をあげて分析している。

現実の不気味さと、創作された不気味さとは区別して考える必要がある。創作された不気味さの方が、はるかに豊かな感情を含んでおり、抑圧された幼児期のコンプレクスと関連したものが多い。同じような題材、例えば無生物が動きだす、ということが作者の設定如何によって不気味になったり楽しく滑稽なものになったりする。

フロイトは明確には述べていないが、ここには「そもそも人はなぜ創作された不気味さを求めるのか」という問題と、その答えが両方含まれている。

芸術の中に不気味さをひきおこす素材が豊富に存在するということは、とりもなおさずそれを求める人がいるからだ。そして、われわれが不気味さを求めるのは、それがかつての親密なものであり、抑圧の後に両価性を帯びるようになったからであろう。現実の不気味さは嫌でも、フィクションという安全保障のある条件では、不気味さを楽しむことができるのである。

今日においても、「ホラー」と呼ばれる分野の小説、漫画、テレビや映画などがひっきりなしに創作され、多くの人がそれを見たがっている。

こういうと、創作においては不気味以外にも不快な要素が存在するではないか、例えば「悲劇」はどうだ、と反論されるかも知れない。

悲劇すなわち創作された悲しみは、不気味さの場合とは違う。それは大抵、「喜び」ということと対になってあらわれるのであって、人が求めているのはむしろその喜びの方なのであろう。一番多いのは、禁じられ不幸な結末に終わった恋愛の話だが、この例では悲しみによって恋愛感情がより高まり強い余韻を残す効果をあげるのである。

創作された不気味さは、悲劇とは違い、それ自体が欲求の対象となるのである。

H18.12.29

死の不気味さ

死や死体の不気味さについて考察がなされる(p36-37)。

ここは次の「快原理の彼岸」でもたっぷり論じられるところなのでさらりと行こう。死とはもともと積極的な概念ではなく、生との対比において初めてでてきたものであるというのがフロイトの持論のようだ。つまり、人間は死を、勝手に大層なものとみなしている。そこに独特の意味を創り出している。

おそらく人だけが、死体を不気味に思う動物であろう。不気味に思うのは、そこに霊を感じるからであろう。霊は、喜ばしく、かつ怖ろしい。喜ばしいのはその人とまた会えるからであり、自分が死んだ後にも存続できるからである。怖ろしいのは復讐されるからである。

死体が帯びる不気味さには、そういった両価性がある。

死は、「殺す」ということとも結びついている。死体を前にした人間は、その者を自分が殺したのではないかと、実際には殺してなくても、そう思う。それは、自らの中に殺したいという欲望があったからである。心理学的には、自分が彼を殺したのであるから、彼からの復讐を怖れるのは当然なのである。

H18.12.30

露骨な表現

この記事の題は、「不気味な女性器」にしようかと思った。しかし、記事の題はいろいろな検索等でひっかかってくるので、公序良俗に反するサイトと誤解されても困る。

別の方面からの反発も予想される。「『女性器が不気味だ』などとは、女性蔑視でありけしからん」といった声である。

フロイトは、男女の心理学的違いといったことにもしばしば考察をめぐらし、その際に女性蔑視ともとれなくはない発言をして、いろいろと批判されている。

ただ、ここでは男女というファクターと、個人ごとに多様性を示す心理学的特徴との相関について、学問的に検討しているのである。社会において、男女が同等の権利と機会を持つべきであるという主張とは直接関係はないのである。

という前置きの後に引用。

神経症の男性が、女性の性器は自分にとって何かしら不気味だと断言するということがしばしば起こる。この不気味なものは、しかし、人の子にとっての古の故郷への入口、誰もがかつて最初に滞在した場所への入口なのだ。(p41)

そこから出てきたのだから「出口」であるようにも思うが、「入口」ということで近親相姦的欲望を暗示しているのだろうか。

女性器の不気味さは、去勢との関連から(つまり女性器=ペニスを切り取られた状態)論じられるのかと思いきや、そうきたか。まあ、近親相姦と結びつけると同じところにたどりつくのだが。

H18.12.31

快原理の彼岸

Jenseits des Lustprinzips (1920)

須藤訓任 訳

いよいよ、「快原理の彼岸」を読む。言うまでもなく、この論文はフロイトの著作の中でも最重要級のものである。

どうしても力んでしまうのだが、まあリラックスしていこう。他人がどう評価しようと、自分で読んでどう思うかが大切である。「王様は裸だ!」と言う勇気も持とう。

これまで私は、主にちくま学芸文庫の「ジークムント・フロイト自我論集」に収録された中山元氏の訳で読んできた。この本は、文庫本で手に入りやすく、フロイトの重要な理論的論文を収録している。しっかりした読みやすい翻訳で、竹田青嗣氏の解説もつき、実にお得である。

フロイト研究会でもこの論文についてのレジメを掲載している。↓

http:///185656.xyz/sem/pdf/tyukyu5.pdf

この文章を書いてからもう10年にもなる。あらためて読み返してみると、われながら、なかなかわかりやすくできている。10年たっても私のフロイト理解はあまり進んでいないということでもあるか。

H19.1.6

後ろから読む「快原理」

「快原理の彼岸」は難解なので、何回読んでも途中でわけがわからなくなってしまう。発想を転換して後ろから読んでみるのはどうだろう。

この論文は、ある詩人(「ハリーリーのマカーメン」におけるリュッケッルト)の句の引用で終わっている。

"Was man nicht erfliegen kann, muß man erhinken.

................................................................................................

Die Schrift sagt, es ist keine Sünde zu hinken."

GW,XIII-69

「飛翔によって成し遂げられぬものは、跛行しながら成し遂げなければならない。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

跛行はなんら罪ではない、と聖なる書も言う」。

全集17巻p125

注釈によると、アル・ハリーリー(1054-1121)とは、アラビア人文法家で作家であり、マカーマートとは韻律を伴った短い散文のこと。フロイトが引用したのは、リュッケルトがが翻案した本におさめられた「2つのグルデン」というマカーマートの最後の数行だそうだ。

この句にこめられたフロイトの思いとは、いかなるものなのか。

「本来なら飛んで行きたいところだが、それができない以上、不本意ではあるが這ってでも行かねばなるまい。」と、そんなところであろうか。

彼自身はこの言葉を、科学的認識の進展の遅さについての慰みであると記している。しかし、この引用はもっと多くのものを、「快原理の彼岸」という論文全体によって示される彼の決意といったものをも暗示しているように思われる。

科学的認識の進展が「速い」と感じるか「遅い」と感じるかは、個人の価値観によるところもあるだろう。フロイトにとっては、遅かったのだ。

なぜなら、彼は天才だからわかってしまった。心についての真理にかなりせまるところまで、直感によって到達してしまったのだ、と私は想像する。

その真理を、科学的に実証して、皆にわかるように説明する。フロイトはそれを精神分析という方法論によってこつこつと続けてきた。ただ、その歩みはまことにゆっくりとしたものであった。

この時期、晩年にさしかかろうとしている彼にとって、これまでの方法で成し遂げることはもはや無理だと思えてきたのではないか。

心についての真理をなんとか皆にわかるように説明したいが、この際もうなりふりかまっている場合ではない。不本意だが、いろいろとかっこわるいことをしてでも、自分が得たものを表明しておきたい。

それが、この「快原理の彼岸」という論文なのではなかろうか。

例えば、第IV節は次のようにはじまっている。

以下は思弁である。往々にして度の過ぎた思弁であって、各人はそれぞれの立場からそれについて評価したり、無視したりすることであろう。(17-75)

思弁とか哲学的思考とは、フロイトが若い頃しきりにふけったものであるが、学問の世界に入ってからはそれを表明することに関してはかなり慎重な態度をとってきたのである。

その思弁をあえてする。科学的な根拠もしめされず、ただの空想的、抽象的観念と非難されればその通りかもしれない。

また、この論文では他にみられない程、生物学や哲学など他の広範な学問からの引用がみられる。

論理的にも飛躍が多い。人間の心理と単細胞生物といった、あまりにもかけ離れたものを一緒くたに扱っているように見えるところもある。

以上のように「快原理の彼岸」は欠点だらけのようにも見える。フロイト自身そのことは百も承知だっただろう。にもかかわらず、これは出版しなくてはならないものだったのだ。そのような決意のほどが、ハリーリーの引用に込められているように私には思える。

H19.1.8

想い出の痕跡

フロイトが到達していたのではないかと想像される真理に、意識の本質ということがある。フロイトといえば無意識の発見者のように思われているけれど、精神に無意識の部分があることはそれ以前から多くの人が指摘しており、別に目新しいことではない。そんなことより、意識の本質ということの方がはるかに重要でありながら不可解な事柄であろう。

フロイトはいくつかの著作で「記憶と意識の相互排他性」という命題について述べている。非公式にはフリースに宛てた手紙の中で、さらに夢判断の論理的部分で、そしてこの「快原理の彼岸」で再びこのことに言及している。

意識の出現について、ほかの典拠からはいかにわずかのことしか知られないかを考えてみるならば、意識は想い出−痕跡の代わりに出現するという命題には、少なくともまだしも判明な主張としての意義が認められるべきであろう。(17-77)

この命題については、「フロイト研究会」の中で、私なりの考察を試みたので、興味のある方は以下を参照して欲しい。

http://185656.xyz/sem/oyo/oyo1.htm

さて、今回の全集をみて、「おや?」と思ったのは、「想い出−痕跡」という言葉である。

ちくま学芸文庫の中山元氏の訳では、「記憶の痕跡」となっていた。原文での語は、"Erinnerungsspur"であり、「記憶の痕跡」の方が自然な訳に思われるが。

今回の全集がこの妙な訳語を採用した理由は、すぐにわかった。上記引用の同じ段落、少し前のところに、"Gedächtnisspur"という語があり、こちらの方が「記憶−痕跡」と訳されているのである。ちなみに、中山氏の訳ではこちらも「記憶の痕跡」となっているので両者が原文で異なる語になっていることはわからない。

ドイツ語にErinnerungとGedächtnisという、記憶を意味する2つの語があることから、これらを訳し分けるという困難が生じたようだ。「想い出」というのは、かなり苦しまぎれのような気もするが、原文が2つの「記憶」という語を使用しているということを気づかせてくれたという点は勉強になった。この2つの語のニュアンスの違いといったことについては、今後の課題としよう。

もうひとつ翻訳のことで気づいた点は、同じ「想い出−痕跡」にみられる「−(ハイフン)」のこと。ドイツ語では、"Erinnerungsspur"のように、2つの単語をくっつけて1つの単語が形成されることがあり、これを著者が独自に作ってしまうこともけっこうあるようだ。こういう場合に全集の訳ではハイフンを使ってあらわしていることがあるようだ。

今回の全集では、なるべく逐語的に正確な訳をするということを重要な方針としているようである。そのために日本語としての自然さが犠牲になることがあるかもしれないが、しかたがない。頭の中で補ったり変換したりしながら読んでいこう。

追記(2007.1.13):ErinnerungとGedächtnisの違いについて、標準版英訳全集ではどうなっているか調べてみると、双方を"memory"と訳しており、特に別の単語を使ってはいないことがわかった。

H19.1.10

快原理の此岸

心の出来事は快原理によってその経過が自動的に制御される、とわれわれは精神分析の理論において無頓着に仮定している。(17-55)

「快原理の彼岸」の冒頭部分である。快原理の彼岸(向こう側)に行くためには、まずは快原理そのものをしっかり理解しておかなくてはいけない。論文の第I節は快原理について、特にそれを経済論的観点(心をその量的な側面から見る視点)から説明することに費やされている。

フロイトが敬遠されるひとつの理由は、なんでも性欲に結びつけるといったことよりも、むしろここに挙げた引用にも示されるような決定論的な考え方による方が大きいのではないかという気がする。

ここにはわれわれが常識的に仮定しているような「自由意志」といったもの入り込む余地はない。心的装置は、快や不快をもたらす様々な要因を計算して総合的に最も快が多くなるように自動的に制御されるのだ。

その際に決定的な要因となるのが「量」である。経済論的視点は質よりも量を重視する。質の違うものどうしをも量で比べて決着をつけようとする、といった方がよいか。

資本主義経済では、貨幣によって物の価値が一元的に決まるので、質の違う物を比べることができる。すべては値段に換算して計算することができる。商品の価格をいくらにしたら店の利潤が最も上がるかとか、限られた収入をどう振り分けて消費すれば一番効率的に家計がやりくりできるか、といったことが計算できる。

そんなようなもので、心の成り立ちも、快と不快の損得勘定。

その損得勘定をするための原理が、恒常性原理である。一つひとつの心的出来事について、それにまつわる興奮の量を加減していって、総量が最も少ないようにする。心はそんな風に働いているよ、というのが恒常性原理である。

ここで興奮の量と、快・不快とは単純な関係にあるわけではない。量が減ると快がもたらされ、量が増えると不快が感じられる。量の時間あたりの増減(興奮量の微分)が快・不快と比例するのかも知れない。

すなわち、快 = ーk × d興奮量/dt という式が成り立つ。(kは定数、tは時間)

と、いうことをフロイトはいわんとしているのだと思うが、きわめて曖昧な記述である。同様な趣旨は「夢解釈」第7章の論理的記述部分にみられるし、さらにそのベースとなったフリースへの手紙(「心理学草案」)にもある。

このような見方に、我々の常識的観念は異を唱えたくなる。「私たちはそんなことで自分の行動を決めているのではない。私たちにも自由意志がある。」と。

H19.1.15

自由意志と現実原理

前回、フロイトの経済論的観点には「自由意志」の入り込む余地はない、と述べた。もっとも、この個所では自由意志について、あるともないとも言及されていないので、単にそういう概念を使わずに話しをすすめているというに過ぎない。

ただ、論文「不気味なもの」には「自由意志という錯覚を結果的に生み出す抑え込まれた意思決定(17-29)」という言葉があることは以前の記事で指摘した。やはり、フロイト自身「自由意志」のことは否定的にとらえていたのだろう。

そこで、もしこのことをフロイトに尋ねてみたら、ということを想像してみる。

重元「フロイト先生、先生のメタサイコロジイ論文を読んでいると、『人間には自由意志がない』とおっしゃっているように思えるのですが、そこのところはどうなのでしょう。」

フロイト「君の言う、『自由意志』とはどんなものかね。」

重元「確かに、先生のおっしゃるとおり、人間も他の動物と同じように快原理の影響を受けていると言わざるを得ません。でも、我々はただ単に欲望に身をまかせるだけではなく、たとえ不快なことであっても自分で正しいと考える道を選んだりする自由意志があるではないですか。そこが他の動物と違うところでしょう。」

フロイト「おっしゃることを私の言葉で言い換えれば、人間において快原理は部分的に現実原理によって修正されるということすぎません。あなたの言う意思決定は、快原理だけでなく現実原理にも配慮してなされるということでしょう。しかし、なぜあなたはそのことを『自由意志』と呼ぶのでしょう。」

重元「だって、我々の自由意志というのは、なにか『原理』といったものに規定されるものではなく、我々が自由に選択するものだからです。」

フロイト「原理によって規定されるのでなく、あるいは気まぐれや偶然で決まるのでもない、『自由な決定』とはどんなものでしょうか。あなたはなにかそれを、ナルシス的に過大評価していませんか。」

フロイトの言葉を勝手に想像するのは気がひけるのでこのくらいにしておこう。ただ、我々が「自由意志」ということを持ち込みたいと思うのであれば、それが何なのかということをきちんと定義してからでないといけない。

H19.1.15

フロイトの「くせ」

第II節と続く第III節では、快原理と矛盾するかもしれない4つの事例について述べられる。

第II節

外傷性神経症

子供の遊び

第III節

神経症患者の精神分析的治療における反復

人間関係がいつでも同じ結末に終わる人々

難解な論文の中で、この部分は比較的具体的で理解しやすい。

そうは言っても、フロイト独特の論述における「くせ」のようなものに慣れていないと少しわかりにくい。

「くせ」というのは、最終的に述べたい結論の前に、それに対する反論や別の可能性について、かなり念入りに議論するということだ。これは彼の誠実で慎重な学問的姿勢によるものであり、物事はそんなに単純ではないということを反映しているのだろうが、別の可能性として挙げられる説の方が説得力を持ってしまい、結論の方がかすんでしまうことさえある。

4つの事例は、反復強迫が快原理よりも根本的な原理であるということを証拠づけるために挙げられているのであるが、まずはこれらの例を従来どおりの理論の枠内でなんとか説明しようという試みがなされる。特に、2番目の子供の遊びの例では、ほとんど従来の理論で説明できそうな勢いだ。

ま、確かに、そんなに明瞭に反復強迫の根本性を示す例があるのなら、フロイトたるもの、最初からそのことに気づくようなものだろう。反復強迫とは、根本的な原理でありながら、いろいろな修飾によって覆い隠され、表面からは見えにくくなるのだろう。

反復強迫が根本的なもので、快原理よりも優先されるということは、3番目の、分析的治療における反復の考察において、はじめてはっきりと打ち出される。ここはフロイトが治療的実践の中で直接経験したことに基づいており、論拠としてはもっとも重要なものであろう。

これに比べると他の3例は、分析に関わらない一般の人々をも説得するために持ち出されたような風にも思える。最後の、人生における反復強迫の例などは、「日常生活の精神病理学」のノリだ。

こうして、「快原理の彼岸」についての、とりあえずの結論が出る。

反復強迫の過程を正当化するものは十二分に残されているし、反復強迫はわれわれには、それによって脇に押しやられる快原理以上に、根源的で、基本的で、欲動的なものとして、現れてくる。(17-74)

H19.1.19

触れられたくない過去

第IV節以降は、絶望的に難しい。途方に暮れてしまう。

この難しさを読んでいない人に説明すること自体むずかしいのだが、フロイトの示す仮定的モデルがどういう事実と合致するのか、どういうレベルの話しなのか、すぐについて行けなくなってしまう、という感じかな。荒唐無稽で筋違いと思えるところもある。しかしなにか意味ありげで真実をついているように感じられるところもある。

解説等でも触れられていることであるが、第IV節で提示される仮説は、かつてフリースへの手紙で展開された心理学モデル(全集第3巻収録予定の「心理学草案」)と重なりあうところが大きい。このモデルは、ニューロンネットワークによって心理学を構築しようとする壮大な試みであるが、フロイト自身によって公にされなかったばかりか、後にその原稿が残存していることを知った彼は必死になってそれを廃棄させようとしたという。その草案をわれわれが読むことが出来るということは、フロイトの意図には反するものの、いやだからこそ、大層意義深いことである。

心理学草案自体非常に難解なのだが、とりあえずひとつは大きなヒントが得られる。草案では、ニューロンによって心の働きを説明しようとする。これは文字通りの局所論なのである。5年後の「夢解釈」で展開される局所論は、あくまでも比喩的なものであって、脳神経の局所とはとりあえずなんの関係もないものとされる。つまり、ここでフロイトは脳と心理をつなぐ理論の構築を一旦あきらめたわけだ。しかし、そのために後の理論では却ってわかりにくくなってしまったところもある。

「快原理の彼岸」は、直接的には「夢解釈」の理論を継承しており、したがって心理学的な意味での局所論という前提も受け継がれているはずである。しかし、解剖学との関連をほのめかす以下のような記述がみられる。

このような仮定によってわれわれはなにも新たなことを企てているわけではなく、意識の「座」を脳皮質、つまり、中枢器官のもっとも外側をなす被覆層に置く脳解剖学の局在説に準拠しているにすぎない。(17-76)

このような記述はやや行き過ぎであったり、我田引水的に見えるところもある。ただ、第IV節の記述は、純粋に心理学的なものと考えるより、脳のニューロンをイメージしながら読み解いていく方がわかりやすいだろうと思う。

H19.1.15

第IV節要約

「快原理の彼岸」第IV節についての重元流の要約と解釈。どこまでがフロイトの言説でどこまでが私の勝手な解釈かは明記していないのでご注意を。

心の装置(≒脳)は、快原理に従ってその成り行きを決める。これはおおむね正しいが、快原理がきちんと働くためには前提条件がある。それは、心の装置に流れ込んだ興奮が、それぞれのニューロンによって一旦拘束され、定められた回路にしたがってその興奮を伝え、最終的に行動や意識作用によって興奮を消滅させることである。これは、われわれに外界からふりかかる出来事が、われわれの記憶に刻まれた過去の諸体験から想定される範囲内にあり、したがって定式的に適切な判断ができる場合である。

外傷体験においては、この前提が成り立たなくなる。心の装置は突然想定外の出来事にみまわれる。準備の出来ていないところに、過剰の興奮が押し寄せるために、心の回路は興奮を適切に拘束できず、快原理は破綻する。

快原理が働かない時にも、より根本的な原理である反復強迫は働いている。反復強迫は、生物が生きる上での原動力たる欲動の、基本的な性質である。快原理が働いている時でも、反復強迫は働いているが外からは見えにくくなっている。これは、外見的には異なるが意味的連想によって結合したものを反復しているからである。快原理は最終的には反復強迫に奉仕する。

外傷体験の記憶は、快原理が破綻した状況で刻まれた、特殊な記憶である。この記憶は、外傷の状況を再体験することを反復強迫的に求める。これは、元の体験において拘束しきれなかった興奮を、再体験の中で拘束して適切に処理しようとする試みである。

快原理をより高度なレベルで達成するために、記憶のシステムがある。記憶とは、心の装置に残される痕跡であり、ニューロン回路の編成が変化することである。有機体が、入力aに対して常にbという出力していたのに、ある出来事以降は、入力aに対してb'を出力をするように変化したということ、これが記憶の事実である。

記憶の積み重ねによって、ニューロン回路はより込み入った編成になり、そこに流れ込んだ興奮はより複雑な経路を経て放出されるようになる。心の装置全体としては、より高度の判断に基づいて振る舞いを決めるようになる。

重元の推測:外傷体験の記憶が特殊なものであるとのことだが、通常の記憶もより小規模ではあるがやはり外傷的であり、だからこそ痕跡を残すことになるのではないか。完全に想定内の出来事に対してはそれまでと同じ対応をするだけでよく、記憶痕跡を残す必要がない。記憶の蓄積とは、小さな外傷体験(おおむね想定内だが少しだけ違う体験)の積み重ねであり、その結果、興奮は紆余曲折の後にしか放出されなくなるということなのではないか。

有機体は、外界からの圧倒的に大きな刺激から身を守るための外殻をそなえている。これは、もっとも単純な生物から極めて高度に発達した動物まで共通した構造である。

有機体がホメオスタシスを保つためには、内と外とを完全に遮断してはだめなので、外からの刺激をほんの少しだけ受け入れ、それによって適切な振る舞いを決める必要がある。これが感覚器官の役割である。

中枢神経系を持ち高度に発達した動物では、感覚器官で捉えられた興奮は神経を伝って脳の知覚システムにもたらされる。知覚システムは意識のシステムでもある。そこでは、興奮は痕跡を残すことをせず、一部は意識化によって消滅し、一部は記憶システムに伝えられる。記憶システムでは、興奮はそれぞれのニューロンによって拘束されつつ遅延しながら伝達され、行動への通路に向けて放出される。その過程で、あらたな記憶痕跡が残される。

重元の推測:感覚器官も知覚システムも、流入する刺激や興奮に対して選択性をもつ。感覚器官においてはこの選択は主に構造的なしくみによるが(例えば眼は、光を捉えるような構造になっている)、知覚システムにおいては、もちろんそれ自体のニューロン回路の編成にもよるが、さらに記憶システムからの要請によって決まるところもあるのではないか。例えば、物を見るときに、過去の記憶からある種の物を期待しつつ見るからこそ、その認識が成立するというような。知覚における、内から外への能動性ということ。この件については、フロイトの論文「『不思議のメモ帳』についての覚え書き」でさらに考察される。

H19.1.27

生きることは死ぬこと

第V節では、いよいよこの論文の中心となるテーゼが登場する。

欲動とは、より以前の状態を再興しようとする、生命ある有機体に内属する衝迫である。(17-90)

あらゆる生命の目標は死であり、翻って言うなら、無生命が生命あるものより先に存在していたのだ、と。(17-92)

これらの命題は一見ぎょっとさせられる、意外なものだ。しかし、よくよく噛み締めて吟味すると、確かにそういうものかも知れないと思えてくる。

欲動とは何か。生命の営みの本質とは、その目指すところはなにか。

フロイトは、その本質が守旧的であり、反復を目指すものであると結論している。それ以外にはあり得ないということだ。

われわれの印象では、生命とは、活き活きとして、創造的で、新しいものをめざしているように見える。つまり、生命の目標は「いまだかつて達成されたことのない状態(17-92)」なのではないか、と考えたくなる。

でも、そんなことはあり得るのか?自然界の動植物の営みを眺めると、それらは確かに反復によって成り立っているようだ。生まれては死に、生まれては死に、同じことの反復、反復、反復‥‥。

では、人間はどうなのか。われわれのめざすところは、創造であり発展ではないのか。でも、その「創造」とか「発展」って、いったい何なの?と、尋ねられると意外に曖昧模糊としていることに気づく。

そもそも、人間というものが他の動物と、さほど根本的に違っているとも思えない。他の動物とは違って、ヒトという種にだけ創造性という独特の性質があるとも考えにくい。

われわれの目に新奇なものと見えるものも、実は幼児期に求めていたものの形を変えた反復である。それらを求める創造的欲求とは、一旦は禁止され抑圧された幼少期の欲動が後に別の形での表現を試みているということであり、それがゆえに一層執拗に満足を追求して止まないのであろう。

例えば、芸術。これは、世界や母と一体になりたいという、幼児的な欲望の反復である。

発明や発見、科学技術の進歩。これは、大人の交わしている言葉も理解できず、五里霧中の状況で知的探求を続けた子供時代の再演である。

個人のライフ・サイクルにおいても、人類の歴史においても、一見創造的で進歩的に見える営みは、すべて反復であり、形を変えた再演である。

回りまわって、巡りめぐって、戻っていく。より幼稚的なものへ、そして最終的には死の道へ。その迂回路が、創造的という誤った印象を与えるのである。

H19.2.3

アウグスト・ヴァイスマン

フロイトの生物学への指向性についてはすでに述べたが、「快原理の彼岸」の第VI節では特にそういった引用や言及が多い。

生物学はまことに限りない可能性を秘めた領域であって、まったく思いもよらないような解明が期待できるし、またあと数十年もすれば、われわれが提示した問いに対しどのような答えを寄せてくるか、予見することなどできたものではないだろう。(全集17-120)

このような言及自体が、今となってみると予言的にも思える。フロイトが知らなかった、そして彼に教えてあげたかった生物学の知識と言えば、DNAの発見を中心とした遺伝の分子生物学の進歩が第一に挙げられるであろう。

「思いもよらないような解明」と言いながらも、アウグスト・ヴァイスマンについてかなりのページを割いて言及している辺りは、DNAの発見といった未来の知識に肉薄している。

アウグスト・ヴァイスマン(1834-1914)は、ドイツの動物学者である。多細胞生物が、その世代だけで死滅する体細胞と、次世代へと受け継がれる胚細胞とに最初から分かれているという主張により、獲得形質の遺伝を否定し、また生物学に新たな生と死についての概念を導入したという。彼の理論は、DNA発見によって打ち立てられたいわゆる「セントラル・ドグマ」の先駆けとも言えよう。

もちろんフロイトはヴァイスマンの理論をそのまま受け入れているわけではないが、かなり大きな関心を持っていたことは読み取れる。

フロイトが現代に生きていたとしたら、遺伝の分子生物学に関心をよせ、その意味を彼流に解釈し、自らの理論に取り入れて発展させたのではないか。そんな想像をしてしまう。

それは空想に過ぎないにしても、彼の思考の歩みを読み取り、現代的知識と統合しつつ再解釈することは、残されたわれわれの課題なのではないかと思うのである。

蛇足であるが、ヴァイスマンの著作が日本語で読めるかアマゾンで調べてみたが、1件もヒットしなかった。おそらく訳書は存在しないのであろう。原書では、フロイトが引用した"Die Dauer des Lebens"など、現在でも新刊書として手に入る。また、英訳もいくつか出ている。

ドイツ語では歯が立たないので(情けない、とこういう時にしみじみ感じる‥‥)、英訳の中からペーパーバックで安価な"Essays upon Heredity and Kindred Biological Problems V2"という本を購入してみた。古書を復刊させたシリーズのようだが、表題の書の第2巻だけが復刊されたようで1巻の方はリストにも載っていない。論文集のようなので、それでもあまり問題ないのかも知れないが、どうなっているのだろう。

H19.2.20

二元論というモデル

第VI節以降は難解で、もうよくわからん。生の欲動がどんなもので、死の欲動がどんなもので、従来の自我欲動と性欲動とはどういう関係があるのか。読む程に混乱してしまう。

しかし、よく考えてみると、欲動という概念そのものが実体のあるものではなく、人間の心や、さらに広くは生物の営みを考えるための、ひとつのモデルを構成する仮定的な概念にすぎないのである。であるから、死の欲動そのものをつきつめて考えていってもわからない話で、モデル全体としてどうかということを考えなくてはならない。

そう考えると、これは二元論である。二元論であるということに意味があるのであって、2つのうちどちらかを単独に取り出しても意味をなさない。

われわれの見解ははじめから二元論的であり、しかもいまでは、対立する二者をもはや自我欲動と性欲動ではなく、生の欲動と死の欲動として命名するようになっており、それ以来、かつて以上に鋭く二元論的になっている。それに対し、ユングのリビード理論は一元論的である。彼が自分の唯一的欲動力をリビードと呼んだために、混乱が生じずにはおかなかったが、われわれとしてはこれ以上、そのことに引きずりまわされるべきではない。(全集17-110)

この時期のフロイトはすでに、ユングとの蜜月時代を過ぎ、可愛さあまってにくさ百倍といおうか、この部分でも痛烈に批判しているのがわかる。ユングに対する意地から無理に二元論を固持したのではないか、とも思えるほどだが、それはさておき。

ともかく、生の欲動と死の欲動は、それらが二元論のモデルを構成するというところにこそ根本的な意味がある。生の欲動と死の欲動は、光と影のように、相互に対照的でありかつ依存的である。一方が存在してはじめて他方が存在し、一方が強まれば他方も強まるのである。

H19.2.21

生命の起源

かつて生命なき物質の中に、いまのところまったく想像不可能な力の作用によって、生命体の特質が目覚めさせられた。

(中略)

そのときには、これまで生命なきものであった材質の中に緊張が発生したが、その緊張は解消されようと努めた。最初の欲動が、無生命へ回帰しようとする欲動として、こうしてもたらされた。

(中略)

長い期間にわたって、生命ある基質は、そのように何度も新たに作られては簡単に死んでいったのかもしれない。しかし、とうとう外的影響に決定的な変化が起こり、そのため、それでも生き延びている基質はもともとの生命の道からますます外れてゆき、死の目標に到達するに当たってますます込み入った回り道をせざるをえなくなった。こうした死への回り道が、守旧的な欲動によって忠実に堅持され、今日では生命現象の姿を呈しているという次第なのかもしれない。(全集17-92)

生の欲動と死の欲動は、対立しつつも相互依存的なものである。死の欲動の正体を根本までさぐっていくと、それは物質界全体を支配する均質化への傾向、すなわちエントロピーの法則(フロイトはこの言葉は使っていないが)ということになる。

そういう意味では死の欲動は、生命の誕生以前からあった、とも言えるかもしれないが、光のない世界では闇が何の意味もなさないように、生命のないところでの死は意味をもたない。

生命の起源についての上記の引用を、現代的視点から補充しつつ考察してみよう。

最初の生命は、少なくとも2つの特性を持っていたと想定される。

1.自らの複製を作る能力。

2.複製を作る際に、時々小さな誤りがおこり、わずかに違った個体が生み出されること。すなわち個体間に変異を生じること。

これらは自然淘汰をひきおこすための条件となる。

そして、簡単に死んでいた最初の生命が、回り道をするようになった経緯というのも、自然淘汰によるものであったろう。

すなわち、複製が作られては破壊され、ということの繰り返しのうちに、たまたま外的力によく耐える変異が生み出され、それが生き残り広まって定着したということに違いない。

このように、生命がよりよく生きる術を獲得していく過程というのは、まさに生の欲動の表現と言えるであろうが、その過程そのものに死の欲動が深く関与している。なぜなら、生命が次々に死んでいくということと、複製の誤りという本来破壊的な作用が、自然淘汰において欠くことのできない要素だからだ。

H19.2.22

階層的なモデル

フロイトの構築したモデルは、二元論であるということの他に、階層的あるいは重層的な構造をなしているという特徴がある。あるレベルにおける2つの力の対立が要因となって、それより上位の別のレベルでの葛藤をもたらすという構造である。

とりわけ「快原理の彼岸」では、欲動やリビードの概念が、最初の生命や、多細胞生物における細胞間の関係といった、人間心理とはかけ離れたものにまで適用されているので、しばしば面食らう。

この論文は、フロイトがその時点での知力を尽くし、不確実であったり最終的には見当はずれになることをも恐れずに、真実のぎりぎりのところまでを追究したものだ。

心は脳の働きからなり、脳は神経細胞からなり、神経細胞の起源をたどっていけば最初の生命にいきつく。これは、今となっては確実な知識だ。

だからといって、その間のつながりについては、途方に暮れるほど膨大で複雑な連関があることが想定されるだけで、ほとんど何もわかっていない。このことに関してはフロイトの時代も現代も、さして変わりがないのかもしれない。

ただ、人間心理の本質について理解しようと思えば、その途方に暮れるほどの長いつながりをも視野に入れ、仮説を作っていく必要があるのだろう。

そこで役に立つのが、二元論というモデルである。2つの力の葛藤は、そのレベルでは完全な解決には至らないために、より上位のレベルでの幾つかの対立しあう流れを生み出し、それらの流れがまたさらに別のレベルでの動きを生み出し‥‥というようなパターンとして全体を捉えるということである。

さらに、個体というものが、進化によってつくられ、長い時間の中で反復されてきたことをさらに反復すべく、歴史を刻印された存在であるということ。つまり、欲動が歴史を反復しようとする力であるということ。

生の欲動と死の欲動は、お互いにするどく対立するにもかかわらず、あるいはそうだからこそ、逆説的にも双方を高めあう結果をもたらしてしまう。最初の生命の誕生と同時にこのパターンが始まり、その繰り返しの果てにわれわれの存在があるということ。

例えば多細胞生物においては、それぞれの細胞が死への傾向を内在しており、ある条件下で自ら死んでいく。しかし、そのことは他の細胞をより長く生きながらえさせ、さらに別の生命を生み出すつながりを創造する。

ラグビーの試合では、ボールを持った選手が前に突進していくことで、相手選手の強い抵抗を受ける。それらの抵抗を精一杯一身に受けつつ、最後のぎりぎりの所で自らが犠牲になってボールを味方にわたすことによって、ボールは前に進んでいく。(唐突な比喩だが、たまたま今試合の中継をやっているようなので。)生の欲動と死の欲動が織りなすドラマも、このようなものかも知れない。

H19.2.25

集団心理学と自我分析

Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921)

藤野寛 訳

長いこと停滞していたが、「快原理の彼岸」はいつまでこだわっても完全に理解できるものでもないので、後ろ髪を引かれる思いを残しつつ次に進む。もちろん、今後も折に触れ立ち返ることがあるであろう。

「集団心理学と自我分析」もまた、極めて重要な論文である。「快原理の彼岸」のようにわれわれの理解を拒むほどの難解さはないので、その点はむしろありがたい。

全集の解題で、須藤訓任氏は「本書とその少し前に上梓された『快原理の彼岸』とのあいだには直接的なつながりはほとんどない(17-416)」と記している。(ちなみに、これに続く一連の文章は、英訳標準版のストレイチーによる解説のほぼ引き写しである。北山修編「フロイト全著作解説」p354を参照。)

確かに表面的にはそうなのだが、内容的には「快原理の彼岸」を補完しているという意味があるのではないか。

本論文のすごいところは、個人心理学によって集団心理を分析するようにみせながら、実は逆に集団心理学によって、個人心理を相対化しようという試みをしている点であろう。この件については、「フロイト研究会」のセミナーで少し考察しているので、興味のある方は参考になさっていただきたい。

それにしても、「快原理の彼岸」の直後にこういう論文を書けるフロイトって、本当にスケールの大きな視野をもった人だ。

H19.2.26

循環論法

クリストフはキリストを支えた、

キリストは全世界を支えた。

なら言ってくれ、クリストフは、

その時、どこに足を置いたのか。

Christophorus Christum, sed Chiristus sustulit orbem:

Constiterit pedibus dic ubi Christophorus?

(全集17-154より。原典はコンラート・リヒター『ドイツの聖クリストフ』1896)

個人が集団に入ることで退行するという事実を、「暗示」という曖昧な言葉で説明して満足することへの批判として引用された冗談である。

しかし、この論文全体も循環論法のような気がしてならない。前半は個人心理学によって集団を説明し、後半では個人心理を集団から抽出されたものという側面から論じている。

鶏が先か、卵が先か。個人が先か、集団が先か。

この場合、循環論法というのは必ずしも悪いものではないのかも知れない。複雑な事象を説明しようとする時には、どうしても循環論法的になりがちである。それは何も説明しないことではなく、循環しながら物事が形成されるということを言明しているのである。

鶏は卵を産み、卵は鶏を作り、その絶え間ない繰り返しによって現在の鶏という種ができた。個人が集団を作り、集団が個人を生み、そのような絶え間ない相互干渉によって、人間心理というものは歴史的に形成されたのだと。

われわれの常識的判断は、そのナルシス的な傾向のためか、個人が集団を作るというところには目を向けやすいが、集団が個人を作ることを過小評価しがちである。であるから、2つの相互的な流れの双方に注意を向けるということだけでも意義深いことであろう。

H19.3.6

憎しみの源

身近な他者に対して反感や反発がむき出しになる場合、そこにわれわれは、自己愛の表現、ナルシシズムの表現を見出すことができる。ナルシシズムは自己主張をめざすもので、少しでも自らの個人的発達からの逸脱が起こると、まるでそれが自分に対する批判を、そして、自分を作り変えろという要請を伴っているとでもいわんばかりに振舞うのである。(中略)人間のこの振舞いの中には、憎悪への用意が、攻撃性が告知されているのであり、その由来は知られておらずとも、それが人間の基本的な性格であることは認めてよいだろう。(全集17-170)

ここでフロイトは、身近な者どうしの親密な関係に含まれる敵対的な感情について考察している。有名なショーペンハウアーによるヤマアラシの比喩(ヤマアラシの群が互いの温もりを求めて近づくと棘によって傷つけあってしまうという)をひいて、個人と個人の緊密な関係が、宿命的に愛と憎しみの両価性をはらむことを述べ、その根本要因を各個人のナルシシズムに求めている。

上司に不平を言う部下や、婚姻によって結ばれた家族が家柄を競いあうことなど、現代のわれわれから見てもとても現実的な例があげられている。こういった、さまざまな他者への不平不満、そこからくる人間の争いというものが、もとをただせば、個人のナルシシズムから発しているというのがフロイトの分析だ。

そして、そういった不和、憎しみといったものが、個人が心理学的集団にたばねられるにあたっては、きれいに解消してしまうか、すくなくとも一時的に棚上げされてしまうというのだ。

H19.3.7

救いはいずこに?

緊密な人間関係は愛と憎しみの両価性をはらみ、その淵源はナルシシズムにある。では、この苦しみから解放されるにはどうしたらいいのか。

自己愛は唯一、他者への愛、対象への愛においてのみ限界を見出す。(全集17-171)

ここで言う「対象への愛」とは、それによって自己への関心や配慮が薄らいでしまうほど対象に没頭することである。例えば片思いの相手にぞっこん惚れ込んでしまった場合である。

もちろん熱烈に愛し合うカップルでもいいのだが、現実の関係が近くなると、お互いの欠点も見えてきて相手を完全に理想化するわけにもいかないことが多いだろう。

個人と個人との関係においては、対象を理想化するような愛(恋着)は、なかなか長続きしにくいのが現実である。

個人が心理学的集団に組み入れられる際には、集団の指導者が各個人からの理想化を伴う愛を引き受ける役割を担う。さらに、個人相互は同一化によって結びつき、この結びつきがさらに指導者への愛を高めるという相乗作用を示す。

集団に帰属することで、個人はナルシシズムからくる愛憎の苦悩から救われる可能性がある。

H19.3.8

集団のこわさ

集団に帰属することで、個人はナルシシズムからくる愛憎の苦悩から救われる可能性がある。

宗教への帰依は、その典型であろう。

しかし、それですべてがうまくいくのかというと、個人においてはそうかもしれないが、もっと広い視点で見るとそう単純なものでもない。

なにしろ根本的には、どの宗教も、それが包み込む人々には誰にとってもそのような愛の宗教なのだが、それに属さない人々に対しては残虐で非寛容であるといったものなのだ。(全集17-166)

宗教の外に向けられた非寛容がしばしば戦争の原因にもなるということは、歴史をひも解いても今日の世界情勢を見てもわかる。

集団の中で個人が救われるということは、往々にしてその個人が退行して無責任になるということでもあり、それを束ねた集団は全体として攻撃的な方向に走る危険をはらむ。

H19.3.9

第VIII節までの要点

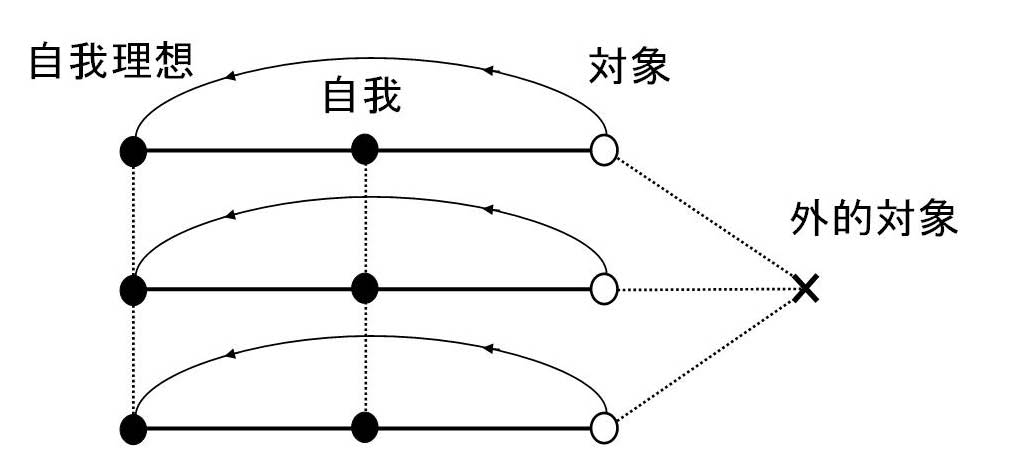

そのような一次的な集団(注)は、同じ一つの対象を自我理想の代わりに置き、その結果、自我が互いに同一化してしまった、相当数の個人からなる。この関係は、上のように図で描き出すことができる。

(全集17-188より。図は全集に掲載されているものをもとに作成。注:一人の指導者をもち、過度の「組織化」によって二次的に一個体の性質を獲得できるに至ったのではない集団のこと。)

第VIII節末尾からの引用であり、ここまでの結論となっている。リビード理論によって心理学的集団のメカニズムを解き明かした、すばらしいモデルである。

ここで終わったら、さぞかしすっきりしたものになるだろうが、フロイト理論はそう一筋縄にはいかない。続く第IX節は、次のようにはじまるのだ。

この定式化によってわれわれが集団の謎をもう解いてしまったという錯覚に耽ろうとしても、それができるのは束の間にすぎない。(全集17-188)

H19.3.11

個人という幻想

第X節では、チャールズ・ダーウィンの仮説をヒントにフロイトが「トーテムとタブー(1913)」で構築した、いわゆる原始群族仮説をさらに発展させている。本論文においても要の部分といってよいだろう。

集団の心理とは最古の人間心理である、われわれはそう結論つけねばならない。集団の残渣をすべて軽視し、その上で個人心理としてわれわれが孤立させたものとは、もともとの集団心理から、後になってようやく徐々に、いわば依然として一部だけその輪郭を浮かび上がらせたものなのだ。(17-166)

個人というものがそれぞれに固有の心理をもつひとつの単位であるという基本前提が、根底から覆されてしまった。

自由な意思をもった個人というものは最初からあったわけではなく、人々は集団の中に生き、集団によって拘束されていた。

現代のわれわれは、個人の人格、意思、自由を信じているが、それは集団の中から部分的に抽出されものに過ぎないのかもしれない。

H19.3.12

超人とその他大勢

個人心理はむしろ、集団心理と同じほど古いに違いないのだ。というのも、そもそもの始めから、二種類の心理が存在したのだから。集団の中の個人の心理と、父親、首領、指導者の心理である。(17-196)

群族の原父(父親、首領、指導者)は、ナルシス的であり、絶対的権力によって集団を支配し、全ての女性を独占し、好き勝手に行動することができた。フロイトはこれを、ニーチェの言う「超人」に例えている。

原父が死ぬと、その替りが現れた。それはおそらく一番年下の息子だったろう、とフロイトは述べているが、なぜなのかはよくわからない。

ポイントは、集団中の個人はそれぞれ原父になる潜在的可能性を秘めているということのようだ。蜜蜂が一匹の幼虫を女王蜂に育て上げることができるように、任意の個人を原父にすることができる。そのためには、齢の若い息子の方が適しているということか。

原父による愛は、支配であり強制でもある。後になって、原父は不死のトーテムに置き換えられ、神の起源となった。個人の心理には、原父によって暴力的に支配されたいという渇望が刻印された。

H19.3.14

指導者の資質

原始時代において首領と他の個人という二種類の心理が存在したことが、現代の個人における自我と自我理想の分離をまねいた。ただ、この分離の具合には個人差がある、ということをフロイトは述べている。

自我と自我理想の分離は、多くの個人にあってはさほど進捗しておらず、両者はなお容易に合流し、自我は往々にして以前のナルシス的自己満足を保持し続けていた。(中略)指導者は多くの場合、そういう個人がそなえる典型的な性質をそなえていることを殊のほか鋭くまた純粋に表に現していさえすればよく、より大きな力とリビード的自由をそなえている人だという印象を与えさえすればよい。

自我と自我理想があまり分離しておらず、一般に「自己愛的」といわれるような人物こそが、指導者に向いているということだ。たしかにこれは、あたっていると思う。

現代においても、「指導者に求められる資質」といったテーマは人々の関心を集めるらしく、ベストセラーの一大分野になっている。作者の多くは指導者として成功したと自認している人物であり、そういう著作をなすこと自体が自己愛的な性格の表現ともいえそうだ。

これらの本は、実際にはどれほど役に立つのだろうか。フロイトの言うような指導者の資質とは、生まれつきの素質がごく幼少期からの体験によって磨かれて形成されるもののような気がする。書物の役割は、もともと素質のある人の方向性を強化したり、具体的なノウハウを伝授したりするくらいで、資質を根本から変えることはむずかしいのではないか。あるいは、部下型の人物が憧れとして読むということもあるのかもしれないが。

H19.3.15

躁と鬱

自我と自我理想の分離の具合には個人差があるということだが、一個人の中でも両者の関係に変動が見られる。

自我の内にある何ものかが自我理想と一致する場合には常に、勝利の喜びの感覚が得られる。自我と理想の間の緊張の表現としては、罪責感(や劣等感)もまたそれとして理解可能だろう。(17-207)

前者が躁の状態で後者が鬱の状態といえる。この気分の変動が大きい病的状態が、躁鬱病(双極性障害)である。

周期的な、あるいは外界の出来事に反応しての気分の変動ということは、多くの人が経験するところであろう。

振り子が揺れ続けるのは、左に揺れた状態も右に揺れた状態も力学的に安定していないからである。同様に、躁状態も鬱状態も、安定した状態でないから揺れ動く。

自我と自我理想が一致している状態というのは、非現実的でいろいろ不都合なことに目をつぶっているわけで、これをどこまでも押し通すのには無理がある。

自我理想によって自我が責め苛まれる状態は、自我にとって大変しんどいことであり、そこから開放されたいという気持ちが働く。

H19.3.16

お山の大将

何度も言うようだが、本論文のすばらしさは、個人という存在を集団から二次的に切り出されたものとして相対化する視点を与えてくれたことである。

集団の中の個人は支配され自由を奪われているが、本当を言えば首領のように思いのままに振舞いたい気持ちはやまやまである。大きな集団の長になるのが無理であれば、自分の周りにある小さな集団において「一国一城の主」となるという手もある。そして、それをつきつめていけば、自分ひとりという集団の首領に自らがなるという考え方ができる。これが個人主義というものだろう。

集団の統率を重んじるか、個人の自由を主張するか、それぞれの社会がはらんでいるこの葛藤は、さまざまな歴史的動きの原動力となってきた。

ごく大雑把に言えば、イデオロギー論争において、「右」が集団の統率を重んじる立場であり、「左」が個人の自由を主張する立場であるということになろう。

個人の自由といってもその中身はなんのことはない、性愛的欲求の追及のことである。それを束縛されるか、自由にするか。

直接的な性的追求は、個体がその他の点では集団に埋没していても、その個体のために部分的に個人的活動を維持し続ける。それは、強くなりすぎると、いずれの集団形成をも破壊することになる。(17-220)

個人の自由を主張するようなイデオロギー的立場が、自由恋愛の許容ということと相性がよいように見えるのは、そのためだったのか、と納得した。

H19.3.17

意識の機能に関するE・T・A・ホフマンの見解

E.T.A. Hoffmann über die Bewußtseinsfunktion (1919)

藤野寛 訳

病理的な精神状態のみごとな描写に富む小説『悪魔の霊薬』(第二部、ヘッセ版全集、二一〇頁)の中で、シェーンフェルトは、一時的に意識が錯乱した主人公を以下のような言葉で慰める。「それにしても、あんたは一体、それを何だと思ってるんだい!私が言っているのは、意識と呼ばれている特別な精神の機能のことだよ。そんなもの、門の所に立っているいまいましい徴税官――関税を徴収する下級役人――上級監督助手がやっている呪うべき仕事以外の何ものでもないのさ。頭の中のカウンターをうっかり開けてしまい、外に出ようとする商品のどれにもこれにも「ヘイ、ヘイ、輸出は禁止だ。国内に国内にとどまるんだ」とさけんでいるんだ」。(17-227)

あまりに短い「著作」なので全文を引用してしまった。反則だったかな。

1919年に国際精神分析雑誌の雑録という項目にS・Fというイニシャルつきで掲載された文章。

同じ年に出版された「不気味なもの」ではホフマンの「砂男」を題材に不気味さについての検討がなされたし、その論文中で「悪魔の霊薬」についても触れられていた。

精神についてのホフマンの考えが、フロイトの意識・無意識と抑圧のモデルに似ていたということの一例であろう。

フロイトは、自分の考えが一番最初のものだとは主張しないという趣旨のことをいろいろなところで述べている。彼が精神分析によってえた知識と同様の洞察に、直感によって到達していた芸術家や哲学者もいたのである。

H19.3.21

戦争神経症者の電気治療についての所見

Gutachten über die electrische Behandlung der Kriegsneurotiker (1920)

須藤訓任 訳

第一次大戦中に行われた戦争神経症の電気治療について、戦後オーストリア国防省は実態を調べるための調査委員会を組織した。委員会の求めに応じて、フロイトが1920年に提出したのがこの文書である。(全集解題より。ただし、ほぼ英訳標準版の引き写しの情報。そもそもこの文書をフロイトの著作として採用したのは、英訳標準版が最初。)

公式文書としての抑えられた表現の中に、フロイトの心情が表れている。

戦争神経症に対してなされた電気治療が「痛ましい治療」であったと、患者のことを慮っている。

一方、それを施行した医者もまた苦しい立場に立たされていたことを指摘している。

しかし、この治療法ははじめからある汚点に付きまとわれていた。(中略)医学はまさにこの場合、医学とは本質的に異質な意図に奉仕していた。医者自身が戦争の官吏であり、自分に割り当てられた指令以外に意を払うなら、降格や役務怠慢の非難という危険がわが身にふりかかってくることを恐れなければならなかった。常ならば医者にとって主導的なものである人道上の要求と、国民戦争上の要求との解きがたい葛藤が医者の活動をも混乱させずにはおかなかったのである。(17-232)

戦争と医療という問題について、考えさせられる一文である。

H19.3.25

夢学説への補遺

Ergänzungen zur Traumlehre (1920)

須藤訓任 訳

第6回国際精神分析学会(ハーグ,1920)でフロイトが行った講演の要旨として、国際精神分析雑誌に掲載された文章。フロイト自身が作成した要約かどうかは不明とのこと。(全集解題より。)

挙げられている3つの要点のうち、前二者は「快原理の彼岸」で述べられた「懲罰夢」と「外傷」夢のこと。とくに後者が、夢は欲望成就であるという規則に対して重大な例外になるという指摘をしている。

第3の要点は、ヴァーレドンク博士の白昼夢についての研究に関するもの。これについては、後に博士の著作によせられたフロイトの「はしがき」でも述べられる。

フロイトの用いる「前意識」という語は、使用される文脈によって意味合いが異なるような曖昧さを孕んでいるようだ。

「夢解釈」では、いつでも意識されうる観念として、無意識より意識に近い意味で用いられていた。

「夢学説への補遺」および「J・ヴァーレドンク著『白昼夢の心理学』へのはしがき」では、白昼夢を前意識的思考として論じており、「夢解釈」の時とは少しニュアンスが異なるように感じられる。

ひとつには、後期理論では以前ほど意識的か無意識的かという観点に重きがおかれず、思考活動そのものの様態の違いに注目が払われるようになったということがあるのだろう。

H19.3.29

女性同性愛の一事例の心的成因について

Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität (1920)

藤野寛 訳

本ブログでは初の症例研究だ。

フロイトの症例論文としては、「ドーラ」、「ハンス」、「鼠男」、「狼男」といったところが有名である。それらに比べると本論文は短いものであるが、それでも多くの興味深い要素を含んでいる。

思春期の女性症例ということで、ドーラのことを思い出させる。親が子供を治療に連れてきたという、動機づけの問題が、最終的に治療継続を困難したという点も共通している。さらに、その治療中断に至る経過の中でフロイトが彼女らにとった態度が、例えば鼠男に対するそれに比べてどうも私には冷たく感じられるのだ。フロイトは思春期の女性が苦手だったのだろうか。そこには、彼自身の個人的な問題が潜んでいるのではあるまいか。

といった風に、フロイトを分析してみたくなる。恐れ多いことのようだが、別に治療をするわけではいから誰にも迷惑はかけないし、私ごときが何かを言ったところで彼の名誉を傷つけるわけもなかろう。

フロイトは精神分析における治療者の中立性を強調した。しかし、人間である以上完全に中立であることはできない。症例報告には、分析者自身の姿も映し出されている可能性がある。そのあたりを考えながら読んでみるとまたおもしろい。

H19.3.31

都合のよい要求

自分の好みと要求に合った別荘を設計するよう建築家に注文する建築依頼者とか、あるいは、芸術家に聖人画を描かせる際、祈りを捧げる自分自身の肖像が描かれるスペースをその片隅に確保しようとする敬虔な寄進者といった人が身を置く状況は、精神分析の条件とは根本において相容れない。(17-241)

フロイトは比喩の名人である。本論文でも、他の部分では分析治療の段階を汽車旅行の過程に例えたりもしている。

事例は18歳の少女で、10歳程年長のふしだらな女性に惚れ込み、そのことを父親に責められて自殺の試みをした後に、両親の手によって治療にゆだねられた。

この治療が最初からむずかしいものであった理由が2つ挙げられている。

第一点は、少女が両親に連れてこられたということ。分析治療では、葛藤をかかえる個人が自ら治療を求めるという前提が重要である。苦悩から解放されたいという切実な思いが、困難な治療を乗り越えるための力になる。人に連れてこられたのでは、このような動機づけが充分でない。

さらに、往々にしてその連れてくる人物自体が本人の葛藤に大きく関わっている。両親は、子供を自分の思いどおりのいい子に治してくださいなどと都合のよい要求をもって治療者の元を訪れるが、そういう親の身勝手な思いこそが当事者の悩みの原因であったりするのだ。

本事例においても、不品行な振る舞いによって両親に恥をかかせて復讐することが、彼女の行動の無意識的な決定要因のひとつであった。これでは治るはずがない。治らないことで親に復讐を続け、親の協力者としての治療者の顔にも泥を塗ることが彼女の本望であろう。

むずかしさの第二点は、同性愛というものがそもそも病気ではないということ。これについては、次の記事で。

H19.4.1

同性を愛せますか

一般に、発達しきった同性愛者を異性愛者に変えようとする企ては、その逆方向の企てより成功する見込みがずっと大きいというものではない。後者については、実際上の理由から、かつて試みられたためしがないだけの話である。(17-242)

フロイトのこういうユーモアは、なんともおもしろいということで終わらず、実に含蓄が深いものである。

確かに、異性愛の傾向を持つ人を同性愛に変えようなどということは、仮定してみたこともなかった。そのこと自体が、ある種の偏見だったのかもしれない。

そこで、自分が異性愛者だと思う人は想像してみてください。精神分析療法によって、自分自身を同性愛者に矯正することができるかどうか。「とてもできそうにない」と、思うに違いない。また、そんな矯正をしようとは決して思わないという結論に達することだろう。仮に異性愛が社会的に禁じられており、発見されたら重い罰や人々からの軽蔑を科せられるとしても、あなたは自分の恋愛の自由を守りぬこうとするであろう。

同性愛者を異性愛者に変えることのむずかしさということも、そう考えると随分納得しやすくなる。

H19.4.2

愛のかたち

本ケースが同性愛であるということは、彼女の愛の対象が女性であるということであるが、もうひとつ重要なのは彼女がどのような愛し方をしていたかということである。

フロイトが「ナルシシズムの導入にむけて」(1914)などで述べているところによると、男性は対象を理想化するような愛し方をし、女性は愛されることにナルシス的な満足を求める傾向があるという。

つまり、彼女は、愛する男性に特有の謙虚さと見事な性的過大評価の姿勢を示し、ナルシス的な満足はことごとく断念し、愛されるより愛することを優先した。つまり彼女は、対象として女性を選択しただけでなく、男性的な姿勢でそれに対してもいたのである。(17-247)

本事例は、男性的な姿勢で女性を愛していたということだ。

ちょっと注意しないといけないのは、同性愛のペアで、よく「男役」とか「女役」という言い方をするが、これとフロイトの言う男性的姿勢・女性的姿勢とは一致しない。それどころか、逆のことが多いかもしれない。レズビアンのペアでの男役は、女役に慕われることにナルシス的な満足を覚えるという意味では、女性的な姿勢をとっている。女役の方がむしろ男性的な愛し方をしていると言えるであろう。

H19.4.3

恋愛と友情

フロイトの考えによれば、すべての人間は女も男も、両方の性を愛する素質を持っている。通常は、同性への愛は、友情と呼ばれるが、これは本質的には異性への愛と変わらない。

われわれのリビードはすべて、普通は、生涯を通して男性的対象と女性的対象との間で揺れ続けている。独身の男性は結婚すると、男友達とのつき合いをやめてしまう。しかし、結婚生活が味気ないものになると、仲間同士のたまり場のテーブルに戻っていく。(17-252)

つまり、恋愛感情と友情というのはシーソーのように一方が高まれば他方が減じるという傾向がある。フロイトの挙げている例は男性のものだが、女性でも似たようなことは観察されるだろう。

同性への愛が、友情を超えて同性愛と呼ばれるまでに高まるのは極端なケースである。そこに至る要因としては、生物学的素質なども含めてさまざまなものがあるだろうが、心理的にはなんらかの理由で異性への愛の道が閉ざされるということが大きな役割を果たす。

本事例においても、同性愛の直接的契機としては、彼女が16歳の時に母が弟を出産したということが挙げられている。さらに、その母が自らの女性性をアピールし娘に対して競争的な態度をとったということがある。娘は母に敗北し、父および男性全体に幻滅し、女性を愛する道を選んだということだ。

H19.4.4

精神分析は予言できるか

本事例の分析は、まことに鮮やかにすすんでいく。まな板の上の活魚を、板前がばっさばっさとさばいていくように。その包丁さばきは転移解釈において頂点に達する。少女の父親コンプレクスが、分析者に対する、気を引いておいて拒絶するという態度を招いているという分析。そこで治療の打ち切りが宣言され、続けたければ女医の元に行くようにとの忠告が与えられる。

「ちょっとフロイト先生、まだうら若き乙女なんだから、まあお手やわらかに。」と、言いたくなってしまう。

それはともかく、こういう分析の説明を聞いていると、「そこまでわかるのなら、幼児期のコンプレクスを分析してこれから起こることを予想し、精神障害等を未然に防ぐということはできないのか」という疑問がわく。これに、対するフロイトの答えは以下のとおり。

こうして、何が原因かを分析という方向の中で認識することは確実に可能なのだが、総合という方向でそれを予言するのは不可能という話になる。(17-266)

つまり、実際に何が起こるかということは、多くの要因のそれぞれが、最終結果に対してどれだけの比重をもって働くかという、量的因子によって決まるのであって、分析はそこまでのことは与り知らんということのようだ。

H19.4.6

Nature vs. Nurture

本事例が先天的な同性愛(というものがそもそも存在するのかということにも議論がありそうであるが)なのか、獲得されたそれなのかということは、論文の重要なテーマとなっている。

この件についてフロイトは最初に問題提起をしておきながら、なかなか読者に自分の考えを示さずに思わせぶりに論を運んでいる。そして、「この事例は後天的に獲得された対象倒錯に分類するのがもっともだ、とわれわれには思われた(17-226)」などと述べたかと思うと、「今題材を再検討してみると、むしろ、ここに見られるのは先天的な同性愛である、‥‥という結論が否応なく浮上してくる(17-269)」と、ひっくり返す。

「どっちなんじゃ?!」と、詰め寄りたくなるが、結局のところ「氏か育ちか」というこの問い自体が、われわれが思っている程意味深いものではない、というのがフロイトの言いたいことのようだ。

理論の中でわれわれが――遺伝と後天的獲得という――対立するもののペアに分解しがちなものは、観察の中では、常々そのように混ざり合い一体となって存在しているのだ。

(中略)

こういう問いの立て方の価値をそもそもあまり高く見積もらない場合に、われわれは正鵠を射ることになるのだろう。(17-269)

H19.4.8

Nature via Nurture

今回は、少しわき道にそれて、本の紹介。

やわらかな遺伝子 マット・リドレー著 中村桂子・斉藤隆央訳 紀伊國屋書店

原題は"Nature via Nurture"(生まれは育ちを通して)であり、"Nature vs. Nurture"(氏か育ちか)という句をもとにした語呂合わせになっている。「利己的な遺伝子」(R・ドーキンス)以来、「〜な遺伝子」といった題名の本をよく見かける。原題は違うのに「愛となんとかのなんとか」という邦題をつけられた映画が多いのと同じようなものか。

それはともかく、本書は大変興味深く内容もしっかりした本だ。ドーキンス氏も絶賛している。

近年の分子遺伝学の発展を受け、人間が遺伝によって、あるいは環境によって、いかに作られるのかということについての重要な論者を12名あげてそれぞれの考え方を紹介している。

その12名は以下のとおり。チャールズ・ダーウィン、フランシス・ゴールトン、ウィリアム・ジェームス、ヒューゴ・ド・フリース、イヴァン・パヴロフ、ジョン・ブローダス・ワトソン、エーミール・クレペリン、ジグムント・フロイト、エミール・デュルケーム、フランツ・ボアズ、ジャン・ピアジェ、コンラート・ロレンツ。

最終的に著者の考えは、対立するものと捉えられがちな12人の主張はすべて正しいのであって、氏か育ちかという問い自体が一面的であるということのようだ。

今回この本をとりあげたのは、もちろんリドレーのあげた12人の中にフロイトが入っているからである。本書はこのようなジャンルのものとしてはフロイトを好意的にあつかってはいるのだが、氏か育ちか論争という座標軸において彼を育ち論者として捉えている点はやはり誤解と言わざると得ないであろう。前の記事(Nature vs. Nurture)で述べたとおりで、フロイトの考え方というのは、実はリドレー氏にとても近いものである。

フロイトは精神分析の臨床を通して心を捉えようとしたから、自ずと幼少期の体験といったことを重視せざるを得ないのであった。しかし、経験を積むほどに、それらの幼児体験の普遍性に気づくようになり、その体験の背後にある太古からの遺産というものに注目するようになった。これは、人間を個人という枠を超えた歴史的存在として捉えることであり、遺伝によって伝えられたものを重視する見方でもある。

H19.4.9

ロシア流はいかが?

強迫神経症のケースでは、抵抗は、非常にしばしばこのロシア流の――と呼べるだろう――戦術に従おうとするのであって、その結果、しばらくの間は、この上なく明快な成果が得られ、また症状の原因に対する深い洞察が得られる。(17-260)

瑣末なことなので記事にしようかどうか迷ったが、一応。

上の引用の「ロシア流」とは、どんな意味なのか。文脈からは、途中までは抵抗なく進ませておいてある箇所からはテコでも動かないという戦術のようだが。

ちょうど「戦争と平和」(トルストイ)を読んでいるところなので、ナポレオンによるロシア遠征(1812)の際のロシア側の戦術がモデルになっているのかとも推測した。

ネット検索で「ロシア流」とひいてみると、「ロシア流交渉術」、「ロシア流民主主義」、「ロシア流暗殺」、「ロシア流ウォッカの飲み方」など、いろいろ出てくる。調べようとした内容にぴったりくるものはなかったが、なかなか興味深かった。総じて、あまりよろしくない意味あいのものが多いようだ。

さらに「国名+流」という言葉で、いろいろ検索してみる。そもそも「国名+流」という言い方自体が、「別の国の奇妙な流儀」というニュアンスを含んでいるようだが、それでも国ごとに一定の傾向がありそうだ。日本人が抱いている各国への感情が反映されているようでおもしろかった。興味のある方はどうぞ。

H19.4.10

分析技法の前史にむけて

Zur Vorgeschichte der analytischen Technik (1920)

須藤訓任 訳

これはちょっと変わった文章である。解題によると、初出は国際分析雑誌第6巻第1号(1920年)で「F」というイニシャルつきで掲載されたとのこと。文章の中では、「教授(フロイトのこと)の語ったところによると」などと、第三者による報告のような体裁をとっている。イニシャルや内容からフロイト自身が書いていることは見え見えであり、現代なら「自作自演」などと非難されそうだが、当時はこのような表現のしかたがあったのだろうか。あるいは、他にも匿名で発表された文章があるのでこれがフロイト流なのか。

内容は、ハヴロック・エリスの論文に表明された見解への反論である。しかし、最初の段落で「こうした見解には断固として反論しておきたい」と述べている割には、実はたいしたことはない。

エリスの指摘は、J・J・ガース・ウィルキンソン博士の著作中に、フロイトの自由連想類似した技法についての叙述がみられるというものだ。

この叙述が精神分析の技法の選択にあたって影響を及ぼしたことはない、と断言した上で、むしろその選択に個人的に影響を及ぼしたかもしれない別の作家を挙げている。

それはルートヴィッヒ・ベルネのことで、フロイト教授は精神分析技法を先取りしたかのような彼の文章を以前に読んだ覚えはなかったが、同じ作家の別の文章は若い頃に愛読して長く記憶に残っているのだという。

したがって、多くの場合外見上の独創性の背後に推測されてよい、あの記憶隠匿の一つが、この指摘によってもひょっとして暴かれた可能性がなしとしない。(17-276)

自分では独創的な考えと思っていることが実は誰かからの受け売りであって、そのことをすっかり忘れてしまっているということはありがちなことだ。

フロイトがベルネの影響で自由連想を思いついたとしても、それをきちんと体系化して広めたのはやはりフロイトの功績だし、ベルネにしてもまた何かの影響を受けているに違いない。

H19.4.12

アントン・フォン・フロイント博士追悼

Dr. Anton v. Freund (1920)

須藤訓任 訳

国際精神分析雑誌第6巻第1号に編集者の著名で掲載された文章で、オットー・ランクとの共同執筆かもしれないとのこと(解題より)。同じ巻には、「女性同性愛の一事例の心的成因について」と匿名の「分析技法の前史にむけて」も収められていた。フロイトが影に日向に関与して作られていた雑誌なのだな。

アントン・フォン・フロイント博士については解題の伝記事項という項目に詳しく解説されており、フロイト個人にも精神分析学会にも多大な理解と経済的貢献をした人物だそうだ。

人間、このはかなきものが立てる、

希望とは、企てとは、いかばかりのものであろうか。

(17-278)

フォン・フロイントの夭折を悲しむ気持ちを表現するために引用された句は、シラーの「メッシーナの花嫁」からの引用とのこと。本文には引用元が記されていないのは、当時の人には常識であったということか。フロイトによるシラーの引用は多い。

H19.4.14

ある四歳児の連想

Gedankenassoziation eines vierjährigen Kindes (1920)

藤野寛 訳

四歳になる少女が母に語ったこと。「誰かが結婚すると、いつも赤ちゃんがやってくる」、「木が土の中で成長していく」、「愛する神様が世界をお創りになった」。

これらが象徴的表現の意味することについての、フロイトの解釈。「木が‥‥」→「赤ちゃんはお母さんの中で成長する」、「愛する神様が‥‥」→「それはパパの仕業だ」。

小さな子どもは、大人が想像する以上のことを知っている。これを語ったのが女の子であるということもおもしろい。

ここからは私自身の観察による印象の話しで、エビデンスに基づくわけではないことはいつもどおり。

子どもは旺盛な知識欲をもって周囲から物事を吸収していくものだが、男の子と女の子とでは少しその姿勢が異なるように思う。男の子は、「なに?」とか「なんで?」とか大人にしつこく尋ねる。女の子は周囲の大人の話をだまって聞いていて、後で「わたし知ってるわ」と言う。もちろん個人差もあるだろうが、全体としてはそんな傾向があるように思う。

H19.4.16

J・J・パットナム著『精神分析論集』への序言

Preface to J. J. Putnam's addresses on psycho-analysis (1921)

須藤訓任 訳

J・J・パットナムは1918年に72歳で亡くなったアメリカ人で、精神分析に興味を持ちその断固たる支持者であったという。その彼の論文集にフロイトから与えられた序言である。

パットナムは精神分析に心酔し、さらに「科学として精神分析はある特定の哲学体系と手を結び、分析の実践はある特定の倫理学説と公に繋げられるべきだと要求する」に至ったという。

この意見に対してフェレンツィらが反対したのは、今にしてみればしごく妥当なことに思われる。では、フロイトの考えはどうだったかというと、はっきりとはしないがパットナムの考えにまんざらでもなかったような書きっぷりである。

ここのところは、微妙にして重要な問題をはらんでいる。治療体系としての精神分析が、人がどう生きるべきかという問題について特定の方向を示すことになれば、それはひとつの主義になり中立性を失うことになる。そうはいうものの、精神分析が悩める人に対してある種の人間観や世界観を提示しているのも事実であって、そこまでしておいて「どう生きるかは自分で決めなさい」というのもなんだかそっけないという感じがする。

H19.4.18

クラパレード宛書簡抜粋

Das Unheimliche (1920)

須藤訓任 訳

フロイトがアメリカのクラーク大学で1909年に行った講義「精神分析について」が仏訳されてはじめて紹介された際に、エドゥアール・クラパレードの解説「フロイトと精神分析」が付されていた。これを見たフロイトが、重大な誤解を指摘するためにクラパレードに送った書簡の抜粋である。(解題より)

「性欲動は心的活動のあらゆある発現の駆動力である」というところが間違いであり、こうしたよくある誤解が精神分析理論が「汎性欲説」であるという観念を生じさせているという。

たしかに、すべてが性欲であるということなら、それが性欲であるという意味は失われる。単にひとつの根源的欲動と呼べばいいわけだ。性欲が性欲である意味は、そうでないものと対立するところにこそ生じるのであろう。

それにしても、フロイトは外国語に翻訳された著作への解説にも目を光らせていたのだな。フロイトは無神論者だから天国にはいないだろうが、現代の膨大なフロイト解説書を見たらどう思うのだろうか。

H19.4.20

精神分析とテレパシー

Psychoanlyse und Telepathie (1921)

須藤訓任 訳

フロイト全集17巻に収録されている論文が書かれた1919年から1922年は実に創造的な時期であった。そして、「快原理の彼岸」や「集団心理学と自我分析」といった重要な著作をなすかたわらで、彼は精神分析を通じてテレパシーの研究にとりくんでいた。こう言うと、「へー」という声が聞こえてきそうだ。フロイト嫌いの人なら、「ほら見ろ、やっぱり彼は食わせ物だ」と揚げ足とりの材料にするかもしれない。

本原稿は、1921年の8月に作成され、精神分析の内輪の会合である「秘密委員会」(アブラハム、アイティンゴン、フェレンツィ、ランク、ザックス、ジョーズらによる)で読み上げられたという。「まえがき」にも、その時点で一般に公開するものではないことが書かれている。話題が話題だけに安易に発表しては精神分析の評判を失墜しかねないということで、まずは仲間内でひっそりと発表したわけだ。実際、テレパシーに懐疑的であったE・ジョーンズは公刊に反対であったという。

そんなわけで、本原稿は生前には公開されなかった。しかし、フロイトは1922年には「夢とテレパシー」を発表しているし、本原稿の内容も焼きなおして「続・精神分析入門講義」に収められた。つまり、この件に関して彼自身は慎重でありながらも積極的だったということになる。

H19.4.22

三つの陣営

フロイトは幾つもの顔を持っていた。分析治療の実践者としての、心の真実を追究する研究者としての、そして精神分析を広める政治家としての。これらの一般には両立しにくい分野のすべてにおいて高い能力を発揮して大きな結果を残した彼は、まさにスーパーマンであったといってよいだろう。

本著作の最初の部分では、政治家フロイトの顔がうかがえる。彼の状況分析によれば、当時精神分析は「公認の科学」にはいまだ含まれないばかりか排斥されることさえあり、同じような立場のオカルト主義者から同盟の誘いを受けていた。ただ、精神分析とオカルト主義との類似点はそこまでで、真実を追究する姿勢はまるで異なる。

大多数のオカルト主義者を突き動かしているのは知識欲でもなければ、羞恥心――否定しようもない問題に向き合うことを科学はこんなにも長く忽せにしてきたという羞恥心――でもなければ、新たな現象領域を科学の配下に置こうという欲求でもないのです。オカルト主義者はむしろすでに確信し終えているのであって、それにお墨つきをもらって、あからさまに自分の信仰に帰依するための正当化を求めているだけなのです。(17-291)

フロイトは、神秘現象についても頭から否定することはなく、むしろこれに科学的光をあてて真実を明らかにしようという態度をとった。オカルト主義者が主張する事柄の大部分は彼らの欲望成就によって作られた幻影であろうが、中に少しは真実が含まれているかもしれない。そのひとつがテレパシーと呼ばれる思念の感応であると考え、この事柄を追求したのであった。

H19.4.23

どこがすごいのか

テレパシーを含む超能力ということを議論するためには、まずはその定義をはっきりさせておかなくてはならない。それらは、その時点での科学的知識では説明の出来ないか、あるいはそれと矛盾する事象の存在を主張しているのであろう。科学で説明できないこと自体はいつでも無限に存在する。フロイトの時代よりも科学的知識の蓄積された現代においても、いまだ解明されていない人間の能力が存在することについて誰しも異論はないだろう。しかし、超能力というものはそれ以上のことを主張しようとしているように見える。

問題は、それが既存の科学的知識のどの部分と矛盾し、どのレベルでの書き換えをせまる事象なのかということである。科学的追求においていまだ確定しない研究途中の部分についてひとつの仮説を提示するものなのか、あるいはすでに確実となった根本的原理をも覆すようなものなのか。

例えば、テレパシーを、言語を中心とした既知の意思伝達を超えた思念の伝達であると考えれば、以下のようなことはすべてテレパシーに含まれるだろう。しかし、それぞれが科学の知識体系にもたらすであろうインパクトは異なる。

(1)表情や身振りなど、既知の非言語的伝達手段によって、これまで知られていた以上の情報を伝達する潜在能力を人間は有しており、それついて驚くほど高い能力を持った個人が存在する。

(2)嗅覚など、人間がすでに退化させてしまったとされる意思伝達手段が、素質と訓練によって再開発可能であり、それによって驚くべきコミュニケーションを実現できる。

(3)可視光外の電磁波や超音波など、生物学的知識では利用できないとされる媒体を使ったコミュニケーションが可能である。

(4)物理学的にも未知の媒体を用いて、あるいはいかなる媒体も使わすにコミュニケーションが可能である。

また、このような能力がどのように獲得されたかについての仮説も大事である。

(a)他の能力と同様に自然淘汰による進化によって獲得された。

(b)神や宇宙人など、別の知的存在によってもたらされた。

例えば(1)と(a)の組み合わといったつつましやかな主張であれば、「テレパシー」と呼ぶ程のものではないかもしれない。ある人が、自分は他人の表情を見て、当事者が真実を語っているか嘘をついているか70%以上の確率であてることができると主張したとしても、それはすごい能力というくらいのものだろう。同じように表情を読むということでも、相手が思い浮かべた電話番号を読み取ることができるといったことになれば、これは超能力といってもいいかもしれないが、既存の科学知識を根本から覆すというものでもない。

フロイトがどのようなテレパシーを想定して追及していたかはさほど明確ではない。ただ、彼はそれらの事象がいずれ科学的に解明され既知の知識となるだろうと予想している。彼の想定している思念の感応は、ごく普通の人どうしの間でおこるが、通常は目立たず、精神分析の施行によってはじめて明らかになるような性質のもののようだ。 多くの人が潜在的に持っている能力であるということは、科学知識との親和性という点で重要な性質である。それは、(a)の自然淘汰によって獲得された能力のひとつの特徴であるからだ。(多くの人が顕在的に持っている能力でもいいのだが、それでは超能力にはならない。)

H19.4.24

買って出ましょう

本論文では、3つの事例があげられ、それらが思念の転移という現象の証拠となるであろうことが論議されている。これらの事例は、同じパターンをなしている。それぞれの症例は自分の大きな関心ごとについて職業占い師に相談をしており、その占い師の予言が相談者の潜在的な欲望を表現していたのみならず、具体的な細部までをも言い当てていた。また、予言のなされた時点では両当事者はその思念転移に気づいておらず、分析をほどこされてはじめて明らかになったということも、これらの事例の証拠性を高めているとフロイトは考えた。

この予言の説明を買って出ようという方、またその証拠能力には疑念があるという方、大いに歓迎します。この資料に対するわたし個人の態度はぐずぐずとし、両価的なままです。(17−294)

H19.4.25

分母はいかに

フロイトのあげた事例について、思念の転移がなかったという仮定に基づく説明を試みてみよう。

まず、偶然の一致であったという可能性がある。これは、こういった事柄について考える際にまず検討しなければならないことだろう。

ただ一回起こった出来事については、それが偶然であったか、なんらかの要因が働いてそうなったのかは判断できない。例えば通常の経路で意思伝達できないよう厳重に配置された2人の人間が思い浮かべた三桁の数が一致したのを見たら、あなたはテレパシーを信じたくなるかもしれない。しかしそのくらいのことはテレパシーなしでも1000回に一回くらい起こることである。あなたの目撃したのがその一回でなく、まさにテレパシーの証拠だったことを示すには、同じ実験を繰り返し行う必要がある。

現実の出来事の場合には完全に同じことの繰り返しはできないが、同じような条件の事象を結果の如何にかかわらず集めて検証する必要がある。「結果の如何にかかわらず」というところが重要だ。われわれは「あたり」の方には目がいきやすいが、「はずれ」の方はたくさん目にしていても見過ごしてしまいがちなものだから。

フロイトの事例であれば、彼が分析治療を施したすべてのケースに対して過去になされた占い師への相談のことを、はずれたものも含めて全部調べ上げることが望ましい。そこまでやらないと、「都合のよい事例ばかり集めたのだろう」と言われてしまう。

また、「あたり」が一通りだけではないということも重要である。「牡蠣か蟹の中毒」ということを言い当てられた第一事例で、予言の対象となった人物は過去に山で転落しかけたことがある。占い師が「山で事故にあう」と予言したとしても「あたり」になっていたに違いない。

H19.4.26

記憶がつく嘘

テレパシー説への第二の反論は、われわれの記憶というものが実に当てにならない代物であるということである。この点については、フロイト自身が自らの体験もあげながら解説している。

わたしは自分の教授任命後、大臣に謝恩謁見を許されたときのことを想い出します。謁見からの帰り道、わたしは自分が大臣との間で交わされた話を偽造しようとしていることにはたと気がつきました。それ以降、実際になされた談話を正しく想い出すことはできませんでした。(17-305)

記憶というものは、当事者も気づかないうちに、本人の欲するように形を変えていくことがある。第一の事例であれば、占い師の言った言葉は単に彼の義弟が死ぬということだけだったのかもしれない。潜在的に義弟の死を願っていた彼は、占い師の言葉に感銘を受けるあまり、「蟹か牡蠣の中毒で」という言葉を付け加えて、より劇的で実現しそうな予言に変えてしまったのかもしれない。

H19.4.27

すばらしい能力

フロイトへの反論の第三は、占い師はすばらしい「通常の能力」を持っているというものである。つまりそれは、相談者の表情や身振りなどの非言語的情報を通じて、その心を読む能力のことだ。相談者から見ると、誕生日や手相などの情報からずばり結論を言い当てられるようだが、実はその表情を読まれ探りを入れられて結論を引き出されているのかもしれない。

「その人物は‥‥ふむ、死相が表れていますな。(驚きの表情で確信)そう、彼は‥‥事故か(違う)‥‥病気‥でもなく‥‥中毒(図星だ)、そう蟹か牡蠣の中毒で‥‥といば夏の頃ですね、7月か8月に亡くなるでしょう。」とまあ、そんな感じだったのかもしれない。

フロイトは占い師のこうした能力を過小評価していたのではないか。そして、その背景にはもしかしたら次のような事情があったのかもしれない。

精神分析と占いは、悩める人が助けを求めて訪れるという点では似ているところがある。前者は言葉によって過去を再構築していく地道な作業であり、後者は怪しげな道具立てと直感によってなされる。分析家にとって、被分析者が過去あるいは分析中に占い師のもとを訪れたということは、なにか競争心のようなものを掻き立てるところがあるのではないか。しかも、分析において苦労して到達した内面の真実が、占いによっていとも簡単に言い当てられたとしたら。それを占い師のすばらしい能力によるものとは認めがたく、そこに思念の転移といった未知の現象を仮定したくなるのかもしれない。

H19.4.28

夢とテレパシー

Traum und Telepathie (1922)

須藤訓任 訳

「精神分析とテレパシー」の少し後に書かれ、翌1922年の「イマーゴ」誌に掲載された論文。もともとウィーン精神分析協会で講演する予定の原稿だったが、結局講演は行われなかったらしい(解題より)。

これもテレパシー関係の論文ということで、発表までに紆余曲折があったのだろうかといろいろ想像させる。この論文自体にも妙なところがあり、以前に著作集で読んだ時には最後のところで「はてな?」と首をひねった。

わたしは皆さんに、オカルト的な意味でのテレパシーの実在性を認める立場を暗々裏にとろうとしているという印象を与えたでしょうか。そういう印象は避けがたいだけに、もしそうなら、大変遺憾に思います。というのも、わたしは実際、完全に公平でありたいと思っているからです。そうすべきあらゆる理由がわたしにはあります。テレパシーの実在性について、わたしはいかなる判断もつかないし、何も知らないのですから。(17-191)

本論文では、前のものに比べるとテレパシーを認めることに否定的な調子で論述が進んでいくのだが、終わりの方になって急に肯定的な論調になり、最後は上記引用で締めくくられる。

当時はテレパシーという現象がかなり灰色に見え、思い込みによる幻影なのかあるいは将来科学的知識の一部になるのか、実際のところ判断がつかなかったということはあるだろう。

そんな状況において、精神分析の創設者フロイトとしては自身の発言が後世にも長く影響を与えるという自負と責任があったのだろう。将来テレパシーが実証された場合と否定された場合、どちらに転んでも発言が見当はずれなものにならないように。そんな計算があったのではないかとも思える。

H19.5.1

どちらでもおなじ

本論文は、テレパシーに関連した二つの夢の事例からなっている。これらの事例はフロイト自身が分析で取り扱ったものではなく、当事者が手紙によって報告してきたものだ。

そういう意味でこれらの事例がもつテレパシーの証拠能力は小さい。だいいち、実際に相対して分析するのでなければ夢の分析は完全にはなしえない。また、わざわざこういった夢を報告してくる人にはある種の思惑があるに違いない。

フロイト自身はオカルト的体験をすることが乏しく、テレパシー的や予言的にみえる夢をみたとしても、それは当たらなかったという。また27年間の分析家としての活動の中で、患者がテレパシー的な夢を体験するところに立ち会ったことがなかったともいう。

これらの事実からしても、テレパシー的な夢というのは、そういうものを信じたい人によって作られる場合が多いのではないかという推測がたちそうだ。

しかし、実はこの論文の目的はテレパシー的な夢が存在するかどうかということを検証することではない。その点については、批判的に吟味はなされるが最終的な結論にいたらない。むしろ、ここでの重要な主張は、たとえテレパシー的なお告げが眠っている人にやってくるとしても、それは夢形成のための素材の一つとして取り扱われるに過ぎず、一番本質の夢工作のプロセスにはかかわらないということだ。

H19.5.2

超常現象の起源

第一の事例は娘の双子出産を伝えるテレパシー的な夢を見たという男性のものであった。フロイトの分析は、この事例においてテレパシー的お告げが仮にあったとしても、それは睡眠中の物音のように夢に素材を与えたに過ぎず、夢の本質は当人の抱いていた近親相姦的欲望の成就というところにあるというもの。

第二の事例は、テレパシー的な幻覚をよく体験する女性を繰り返し悩ませる夢の報告である。この夢自体はテレパシー的でもなんでもない。むしろ夢解釈によって明らかになった父へのエディプス的欲望が、彼女が想い出の錯誤によってテレパシー現象を作り出す際の原動力になったという解釈。

第二事例の考察が大変おもしろく、また「霊感の強い」と自認するような他のケースにも応用できそうだ。本人だけが経験したというオカルト的体験は、他人の記憶と照らし合わせて現実性を確かめることができない。にもかかわらずというか、だからこそというか、これらの体験の現実性は当人によって間違いないこととして主張されがちである。この確信感は、その出来事の現実性ゆえではなく、それが当人にとっての強い欲望に基づくものであることから生じる。

H19.5.3

初出は1922年の「国際精神分析雑誌」だが、その前年に執筆され「精神分析とテレパシー」と同じ機会に「秘密委員会」で読み上げられ、その後も加筆されたとのこと(解題より)。小粒な論文だが、かなり気合が入っていることがうかがえる。

最初に術語のこと。精神分析の用語では、「嫉妬」と「羨望」は比較的厳密に区別される。独語、英語との対応関係は以下のとおり。

Eifersucht(独),jealousy(英),嫉妬

Neid(独),envy(英),羨望

日本語の「嫉妬」という語は、通常上記の2つを含む幅広い意味を持っているので注意が必要だ。また、日本語で「羨望」と言うと、「羨望のまなざし」などのようにあまり悪いイメージの言葉ではないが、精神分析では(あるいは独語英語一般でもそうなのかもしれないが)羨望は未熟で攻撃的な意味を持つ。「ねたみ」の方が近いかもしれない。特にメラニー・クラインは、羨望という概念を多用した。

わかりやすく言うと、羨望は一対一の関係において、相手の持っている良いものをねたましく思う気持ち。

嫉妬は、3人の関係で生じる感情。本人が男であるとすると、愛人(女)が別の男を好きになったのではないか、といった時に燃え上がるのが嫉妬。

人間が3人からむだけにややこしい。嫉妬という感情は誰に向けられるのか。愛人にか、別の男にか、あるいは2人の関係そのものにか。日本語で「〜に嫉妬する」と言う時には、どれも当てはまるような気がするが。

H19.5.5

三角関係

嫉妬は、3人の人物の関係から生じる。嫉妬自体はもしかすると、愛とか憎しみのようにより単純な情動に分解できるのかもしれないが、3人の人物が関わるだけに複雑なドラマを生む。三角関係が、古今東西の物語の題材となってきたのは周知のごとくである。

フロイトは、嫉妬を三段階に分けた

嫉妬の三層ないし三段階は名づけてみれば、一、競争の嫉妬、つまり正常な嫉妬、二、投射された嫉妬、三、妄想性嫉妬と呼ぶことができる。(17-343)

嫉妬を正常から異常へのスペクトラムを形成するものとしてとらえたわけだ。そもそも嫉妬という感情は、もともと正常と呼ばれるような心の営みに収まりにくいものをもっている。

(正常の嫉妬とは)愛の対象が失われたと信じ込まれたがゆえの痛みである喪の悲哀、また、他と区別される限りでのナルシス的傷心、さらに、ライヴァルが優遇されたことに対する敵意の感情、および、愛の喪失を自分の自我の責任にしようとする多少とも厳しい自己批判といったものである。(17-343)

自分が失恋したときのことを想い出してみるとよい。まずそれは、愛情の対象を失うという体験である。しかしこれは単純な喪失ではなく、愛人が自分とは別の競争者を選んだことによる喪失なのである。そこで、敵意はまずこの競争者に向かう。そしてこの恨みは彼(または彼女)を選んだ愛人へと向かう。(個人的な印象としては、意外にも敵意は競争者のところよりも愛人のところに強く長くとどまるような気がする。それはもともと愛人に向けられていた感情の両価性によるものかもしれないし、あるいはフロイトの指摘した競争者との同性愛的結びつきのせいかもしれない。)そして、最後にそれは自分自身にかえってくる。結局のところ、愛人に選ばれなかった自分がだめなんだ、というわけだ。

このようなお決まりのパターンで、友人が登場して「世の中にはもっとすばらしい相手もいるから元気出せよ」などとしごくもっともな慰めをしても、当人はなかなか諦められずに悲嘆を続けるというのもまたお決まりのパターンであろうか。

嫉妬状況が人の心を強くとらえ、なかなか冷静で合理的な判断にもどれないのは、この情動が「深く無意識に根を張り、幼児の情動活動の蠢きを継続したものであって、第一期の性的時期のエディプスコンプレクスないし兄弟コンプレクスに由来しているからである」という。

H19.5.6

至言

忠誠、とくに結婚において要求される忠誠は、絶えざる誘惑に抗してのみ維持されうる。(17-344)

コメントするのも野暮だが、誤解をまねかないよう念のため。「だから結婚に対して不実であってもよい」と、不倫を勧めているのではない。耐えざる誘惑に抗して維持されるからこそ、忠誠に価値があるのである。

H19.5.7

嫉妬深いということ

嫉妬というのは当人にとってつらい情動であり、できればあまり抱きたくはないものだ。他者のとの愛情関係がうまくいっている時には、嫉妬にとらわれることはあまりない。カップルの一方が強く惚れ込んでいる場合には、パートナーの浮気になかなか気づかなかったりする。強い片思いにおちいっている人は、相手に交際者がいることを最後まで知らないということもある。

一方では、些細なことで嫉妬が生じてしまうような状況がある。嫉妬を抱きやすい人というのもいる。事実に不釣合いな強さの嫉妬が起こる場合、それは投射による嫉妬であることが多い。投射というのは防衛機制の一種であって、自分自身の抑圧された感情や衝動を他者の中に見出すことだ。気づかぬうちに不実への欲望を抱いている人が、パートナーの中に不実への欲望を見出し、そのことに嫉妬する。これが投射による嫉妬である。われわれは禁じられた情動を自分の中に持ちこたえるということがなかなかできないので、それを他人の中に捜し求め、それを発見すると大騒ぎするのである。

H19.5.8

動機が大事

フロイトといえば神経症の治療と理論で有名である。精神病圏の疾患については分析治療の対象とはならないと考えられていた。彼の精神病理論の根拠は、シュレーバー症例という精神病者の自伝と、分析的に関わった若干のパラノイア患者ということのようで、自らの豊かな臨床経験から導き出したものではない。

にもかかわらず、フロイトの精神病理論はすばらしい、と私は思うのだ。どこがすばらしいかと言うと、彼が動機というものを重視したということだ。

投射による嫉妬が極端なところまでいきつくと、それは嫉妬妄想になる。が、その間には簡単には乗り越えられない「現実認識」という防波堤がある。嫉妬を投射しようとする波は強い力をもって押し寄せるが、他者と共有する現実という防波堤を突き破るところにまでは容易には至らない。しかし、非常に強い波であればこれを乗り越え、その結果氾濫が起こるであろう。また、防波堤自体に脆弱なところがあれば、このような氾濫は比較的小さな波でも起こるかもしれない。

打ち寄せる波というのはもちろんさまざまな感情や衝動といった動機のことであるが、防波堤の方もまた他者と現実を共有しなくてはならないという動機によって支えられている。つまりそれは建造物のような静的なものではなく、心的エネルギーを注ぎ続けることによって維持されている。葛藤しあう諸動機が最終的にどこでバランスするかということが心の状態を決めるのであり、それはそれぞれに配分されるリビードの量によって決定される。

注:ここで用いた防波堤の比喩は、私が説明のために工夫したものであり、フロイト自身の表現ではありません。

H19.5.9

蠢き

妄想性嫉妬とは同性愛の嫉妬に関連しており、パラノイアの古典的形態のうちにその位置を占めてしかるべきものである。それは強すぎる同性愛の蠢きに対する防衛の試みであり、(男性の場合)次のように定式化することができよう。

彼を愛しているのはわたしではない、彼女なのだ。

(17-345)

抑圧された不実への衝動を他者に見出すのが投射された嫉妬であり、それをもっと極端に進めたのが嫉妬妄想であるが、そこまで行き着くためにはより強力な動機が必要になる。その動機が、「同性愛の蠢き」だ。嫉妬妄想では、抑圧された同性愛の蠢きを異性の対象に投射するという機制が働いているというのがフロイトの定式化である。

このような説明は、「では同性愛者は嫉妬妄想を抱きやすいのか」という誤解を生じそうである。同性愛者は、自分の中の欲求を意識化してそのままの形で表現しているわけだから、投射という防衛をする必要がない。同様に、同性愛的衝動を友情といった形で昇華できている人も、嫉妬妄想に陥らずにすむ。

では、嫉妬妄想になるのは一体どんな人なのか。同性愛というのは一次ナルシシズムに近いより原始的な対象愛であり、それすらも充分に現実の対象に振り向けることができず、そのような衝動を抱えることに危険を感じて、他者に投射せざるをえないような切迫を感じる人であろうか。現実では同性も異性も充分に愛することができず、しかし愛への欲求には強く悩まされているという人であろうか。

H19.5.10

一抹の真実

フロイトは、「妄想は真実である」という仮定から出発した。しかも、それは単に妄想が当事者にとって心的現実であるということを言っているだけではない。客観的に見ても、そこに少しは真実があるのではないかという仮定を立てている。この点がすばらしい。

妻への嫉妬妄想の事例では、当人は自分の無意識的な不実を妻に投射するのであるが、何もないところに投射するのではない。妻のほんの些細なしぐさの中に不実の兆候を嗅ぎ出し、それについて極端な拡大解釈をしたのであった。こうして見ると、「妻が浮気をしている」という訴えにも1パーセントくらいは真実が含まれていることになる。

このような発言を妻は否定するだろう。周囲の人もそれに同調するだろう。こうした「客観的事実」と合わないから、この男の発言は妄想と判断され、彼はパラノイアと診断される。彼の発言にも1パーセントの真実が含まれているのだが、それは周囲の「正常な人」にとって都合の悪い真実だから否定されるのである。

H19.5.11

競争はいやだ

周知のように、相当数の同性愛者が、社会的な欲動の蠢きを著しく発展させ公益のために献身するという点できわ立っている。このことを理論的に説明しようとするなら、可能な愛の対象を他の男性に見る男は、男性の共同体に対し、男というものをさしあたり女性関係のライヴァルと見ることを余儀なくされる他の男とは異なった振舞い方をせざるをえないのだ、と述べてもいいだろう。(17-355)

どんな人も同性愛と異性愛の両方に向かう傾向を本来持っているが、最終的に多くの人は異性愛を選択し、少数が同性愛を選択する。同性愛者を選択した人にとっては、それによってもたらされる有利さの総和が不利さの総和を上回っていたのであろう。少数派であるということはそれだけで多くのハンディキャップとなるだろうから、それらを上回る利点が必要になる。その有力な候補のひとつが、「同性との競争から自由になれること」であるとフロイトは分析した。逆に言えば異性愛者にとっては、異性関係の追及が同性との絶えざる競争による緊張をもたらしているということである。これはなかなか鋭い見方だなと思った。

H19.5.13

ヨーゼフ・ポッパー=リュンコイスと夢の理論

Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des Traumes

須藤訓任 訳

人間というものは、自分の独創性を過大に評価しがちである。いろいろな経路で他者から影響を受けておきながら、そのことはさっぱり忘れて独自に考えたものだと主張しがちである。しかし、以前に誰も主張していないという意味でのオリジナリティーを競うことにたいして意味はない。 以上のような趣旨のことを、フロイトは繰り返し述べている。自戒の言葉ともとれるし、また当時彼の理論へのさまざなま反発の中に、「そんなことはすでに誰々が述べている」といったタイプのものが多く、それに対する反論として述べていたところもあったろう。

今回とりあげられているヨーゼフ・ポッパー=リュンコイスの「ある現実主義者の空想」という著作は、フロイトの「夢解釈」とほぼ同じ時期に出版された。それぞれは、お互いを知らずに書かれたものであるが、その内容には共通した洞察がある。それこそは「夢の歪曲」という、フロイトの夢理論においてかなり重要な鍵概念であったのだ。

フロイトに学ぶ現代のわれわれにとって、彼の考えがオリジナルなものであるか否かはもはやどうでもよく(少なくとも私自身のオリジナルでないことだけは確かであるし)、それが真実探求の道しるべとしてどれだけ役に立つかが重要なのだ。

H19.5.15

J・ヴァーレンドンクの『白昼夢の心理学』(The Psychol.ogy of Day-Dreams, 1921)によせられたフロイトの前書き。もとが英語の著作であり、この文章もフロイトが英語で書いている。後にアンナ・フロイトによって翻訳された独語版につけられたバージョンもS・フロイトが書いたようだが、なぜかこちらは前半部分だけに切り詰められている。そんなわけで、日本語訳は前半は独語からの、後半は英語からの翻訳になっている。 スタンダード・エディションに掲載された英語版をみてみたが、ややわかりにくい英語である。そのためか、日本語訳でも後半部分にわかりにくいところがある。"intentionally directed reflection"を「意図的に方向の定められた反省」とするなど、日本語訳にも無理がある。異なる原語には異なる日本語を対応させるという方針を貫いた結果であろうか。

ここでは、英語版だけに存在する後半部分に重要な指摘がなされている。前意識的思考(注)という言葉が誤解を招きやすいもので、白昼夢の特異性はそれがなされる意識状態にあるのではなく、その思考の運び方の様式に注目して「とめどなくさまよう思考ないし空想的な思考」と表示する方がよい、と述べられている。

注:フロイトは"fore-conscious thinking"と書いており、スタンダード・エディションでの"preconscious"という訳語とは異なっている。

追記:この文章の前半はヴァーレンドンクの著作を推奨する内容になっているが、後半では本質的な部分への批判がなされており、著作の前書きとしてはどうかという気もする。独語版でカットされたのはそのためだろうか。

H19.5.17

賞授与

Preiszuteilungen (1921)

須藤訓任 訳

精神分析の模範的な仕事に対する賞の発表。医療としての精神分析に関する賞はA・シュテルケの「去勢コンプレクス(1921)」と「精神分析と精神医学(1921)」に、応用精神分析部門の賞はG・ローハイムの「自己(1921)」と「オーストラリアのトーテミズム(1920)」に与えられた。

H19.5.19

懸賞論文募集

Preisausschreibung (1922)

須藤訓任 訳

前の「賞授与」の翌年1922年に同じ「国際精神分析雑誌」に掲載された懸賞論文の募集記事。テーマは、「分析技法と分析理論の関係」であった。

探求されるべき内容は、技法は理論にどの程度影響してきたか、また技法と理論の両者は現在どの程度相互に促進し合っているか、あるいは妨害し合っているかというものである。(17-365)

「あるいは妨害し合っているか」というところがおもしろい。ありきたりのことを書いたら、大変有意義に相互促進がみられるとかいった話になりそうだが。両者が妨害し合うということがあるとすれば、どういうことなのだろう。治療者が理論を追求する知的好奇心が、必ずしも患者の治癒を目指す方向とは一致せず、むしろ妨げる恐れすらあるといったことかな。

この募集に対しては応募は一件もなかったという。残念。

H19.5.21

無意識についてひとこと

)Etwas vom Unbewußten (1922)

須藤訓任 訳

国際精神分析学会の第7回ベルリン大会(1922)でフロイトが行った講演の要旨。翌年に出版される「自我とエス」のさわりの部分に触れる、いわば予告編のような講演であったことがうかがわれる。こういう講演によってフロイトの理論構築を同時代で目撃できた人は、さぞかしわくわくさせられたことだろうな。

H19.5.23

フロイトは同時代の他者による分析関連の著作のために序言やはしがきをずいぶん書いている。彼自らすすんで書いたのか、著者からの求めがあちこちからあったのか。いずれであったにせよ、当時こういった著作を書いて、大フロイトがそれを推奨する一文を寄せてくれるということになれば、それはもう太鼓判を押されたようなものであったろう。

レーモン・ド・ソシュール(1894-1971)はスイス人の分析家で、フロイトの著作を丹念に研究したのみならず、彼から数ヶ月間の教育分析をほどこされたという。本著作などによって精神分析をフランスに紹介するのに大きな功績のあった人物であり、その後も長きにわたって精神分析学会で活躍した。

「はしがき」では、本著作が精神分析について解説している内容がフロイトの意にそったものであることにつき、最大級の賞賛が述べられている。もっとも、二、三ヶ所の訂正を助言したことと、「わたしならこう書いた」みたいなことも付け加えられている。

H19.5.25

メドゥーサの首

Das Medusenhaupt (1922)

須藤訓任 訳

没後に発表された小文で、原稿には「1922年5月14日」と日付が打たれているが、もっと本格的な論文のためのスケッチのように思われるとのこと(解題より)。

フロイトには芸術作品や小説を題材にして精神分析学的に解釈した論文が多くあるが、ギリシャ神話を題材にした独立した論文はありそうで実はなかった。「エディプスコンプレクス」や「ナルシシズム」という言葉は、ギリシャ神話からとっているし、短い挿話や比喩としてはしばしば言及されているから、この分野に興味がなかったはずはないだろう。このスケッチを基にした論文が実現していたら、さぞかし興味深いものになったであろうにと悔やまれる。

こうした解釈を本気で主張しようとするなら、ギリシャ神話においてこの独立した恐怖の象徴がいかに生成したかについて、また他の神話においてそれと平行現象をなすものについて、追跡する必要があるだろう。(17-372)

これはあくまでも想像だが、いつかはまとまった著作にしようとアイデアをあたためていたが、他の仕事や著作に追われ、実現のために必要となる膨大な文献研究をすることが最後までできなかったのではなかろうか。

H19.5.27