フロイト全集 第18巻1922-1924年

第22巻の読解が終わって、いよいよブログでは4冊目になる第18巻に突入だ。これは、最初に読んだ第17巻に続く1922年から1924年の時期の論文を集めている。後期構造理論が完成をみた重要な論文「自我とエス」と、フロイト自身が自らの著作の歩みを振り返りつつ解説した「みずからを語る」。これら2つの他にも、「十七世紀のある悪魔神経症」、「マゾヒズムの経済的問題」、「エディプスコンプレクスの没落」、「神経症および精神病における現実喪失」、「「不思議のメモ帳」についての覚え書き」など、小粒だが重要な諸論文を収録している。後期の理論的発展のピークであった時期といってよいだろう。

それでは、はじめよう。まずは「自我とエス」。

2007.9.20

自我とエス

Das Ich und das Es (1923)

道籏泰三 訳(2007)

心的装置についての後期構造理論(第二局所論)が完成された、大変重要な論文である。本格的にフロイトを勉強しようという人なら必ず熟読するであろう。

序の部分では、本論文を「快原理の彼岸」に始まった思考の歩みを引き継ぐものとしている。しかしこちらの方が、ずっと論理的であり、高い完成度でまとまっている。というか「彼岸」の方はとんでもない論文だったから。

そういうわけで、まるっきり初心者では厳しいだろうが、ある程度フロイトの著作を読み進んだ後にチャレンジするにはお勧めの著作だ。一回読んでさっとわかるというわけにはいかないだろうが、何度も読むことで後期理論の真髄に触れることができる。

<Ⅰ>意識と無意識

今日ではフロイトの功績もあって、無意識的な心理過程が確かにあるということは、さほど強調しなくても理解されるようになっている。もっとも、それはなんとなく意識と無意識があるという程度のことかもしれない。彼は、心的なものの質として、意識的、前意識的、無意識的の三様を規定したのであった。

このうち、前意識的ということが意外に誤解されやすいところだ。これは、現在その時に意識されていないという意味で潜在的であるが、その気になれば意識することのできる心的過程のことをいう。

例えば、「昨日の夕食は何を食べましたか」と問われれば「とんかつを食べました」と、その食事の内容や有様を思い出すことができる。昨日の夕食にまつわる諸観念は、その時点ではじめて意識的になったということだ。問われる前には、それらの観念は潜在していたわけで、それらは前意識的だったということになる。

考えればわかることだが、ある瞬間に意識できる心的内容は限られているのに対して、前意識的な観念は膨大である。この意識と前意識の関係がどうなっているかというのは、けっこうむずかしい。

ワープロやエディタで長い文書を表示しているところを考えてみよう。ウィンドウに表示されているのは、文書全体のほんの一部である。これが意識的なものに相当する。そしてスクロールした時に見えてくるであろう他の部分は前意識的なものということになる。

こういう文書を上下にスクロールして全体をみわたすと、目に見えている部分を縦に延長したような文書全体が存在するかのように錯覚してしまいがちだが、実はそうではない。メモリ上に保存された情報が、スクロールされるごとにウィンドウ内の所定の位置に描画されているにすぎないのだ。

略形の意図はいかに

「自我とエス」については、これまで著作集の小此木啓吾氏訳とちくま学芸文庫の中村元で読んできたが、全集の道簱泰三氏の訳もなかなか読みやすい文章でよかった。

ただ、これは全集全体の方針なのか、「自我とエス」でだけのことなのか、フロイトが用いた意識、無意識についての略形表記を訳に反映していない。

すなわち、原文では次のような略形を用いている。

bewußt(意識的な)→ bw 名詞形→ Bw

vorbewußt(前意識的な)→ vbw 名詞形→ Vbw

unbewußt(無意識的な)→ ubw 名詞形→ Ubw

これまでの2つの邦訳では、「意識(Bw)」のような表記をしていた。ちなみに、標準版の英訳では、"Cs.","Pcs.","Ucs."という略形を用いている。

原文を見ると、略形とそうでない表記が混在していて、それらを区別する明瞭な意図があるのかどうかわからない。全集の訳では、意味ある区別はないと考えたのだろう。ここの部分については、それでいいような気もする。

しかし、「夢解釈」における初期の局所論では、"Vbw"や"Ubw"に体系としての意味合いがあり、略形で区別することは重要なのではないかと思う。新宮氏がどのような翻訳をするか、注目されるところだ。

<Ⅱ> 自我とエス

著作全体の題名と同じになっているが、第二章の題名である。ここの前半は特に難解だ。フロイトのこれまでの著作での議論をふまえないと、なんのことを述べているのかもよくわからないのではないか。

さかのぼっていくと、「快原理の彼岸(1920)」、「無意識(1915)」、「夢解釈(1900)」の第七章といったところに同様の事柄の論述があり、さらに「心理学草稿(1995)」や「失語論(1891)」での議論にまでさかのぼることもできる。

こういう難解な理屈は正直よくわからないし、はじめて読むような方は適当に読みとばしてもよいのではないかと思う。この章の後半でエスが登場してから以降は、また少し理解しやすくなるので。

意識は外側に

意識とは心の装置の表面であるというのが、かねてよりのわれわれの主張であり、われわれは、意識なるものを、機能としては空間的に外界にじかに接している系に属するものと考えてきた。ちなみに、空間的とは、たんに機能の面から言っているだけでなく、そこには解剖学的な意味も含まれている。(18-12)

意識が外界の知覚ということと密接している現象であるということは、フロイトが何度も述べていることである。しかも、それは単に比喩的な意味だけではなく、解剖学的な意味も含まれるというのだ。

つまり、神経系において意識の座と考えられる脳皮質は、脳の一番外側にあるではないかと。しかし、そのことが心理学というレベルの話とどう関係してくるのか。

フロイトは、もともと脳解剖学を研究していたくらいだから、こういう発想がでてくるのだろう。脳の形や場所のことなんてふつう心理学者は考えないでしょう。

確かに、脳のような重要な器官が身体の奥深くではなく、露出した場所にあるというのはおもしろい。おそらく、目、耳、鼻、口といった、重要な感覚器官と近い位置にあるということが大事なことなのだろう。脳の中で神経細胞が表層部にあることは、それぞれが相互に膨大なネットワークを築きつつ外部とも連絡をとるという機能から導かれた、必然的な形なのであろう。

言葉によって引き出せ

すでに別のところで仮説として打ち出しておいたところであるが、無意識的表象と前意識的表象(思考)の実際上の違いは、前者が、しかと識別されていないものを素材として生じるのに対して、後者(前意識的表象)の場合には、これがさらに語表象と結びつくという点にある。(18-14)

前意識的表象の根本的な性質は語表象との結びつきであるという、非常に重要な命題である。

それでは、言語を持たない動物には、前意識的表象は存在しないのか。そういう動物には、意識はないのか。といったような疑問も浮かんでくる。

おそらく、言語をもたない動物にも、その瞬間その瞬間の意識はあるのだろうが、人間のような前意識的表象というものは存在しないかもしれない。つまり、前意識的表象とは、いつでも自由に意識の上にひきだせる表象ということであり、この「いつでもひきだせる」というこのために語表象との結びつきということが大事になってくるのだろう。

例えばネズミにも記憶力があり学習をすることができる。ある部屋に行くとびりっと電気刺激が与えられるような実験をすれば、ネズミはその刺激のことを記憶して、その部屋には行かなくなる。しかしこのような記憶は、前意識的な表象とはいえないだろう。

人間の場合には、「以前にいやな出来事があった場所だから、そこには行きたくない」と考えて、ある場所をさけるとしたら、その考えは前意識的表象になっているということだ。

しかし、「なぜだかわからないが、そこには行きたくない」と思えたり、それさえも意識せずにその場所を避けているという場合がある。そのような行動は、当人も意識できない外傷的な記憶によって規定されているのかもしれない。そうであれば、その外傷的な記憶は無意識的な表象にとどまっているということになる。

外部から来たかのように

つまり、語表象は、内的な思考過程を知覚するための仲介者の役割を果たしているということである。とするなら、あらゆる知は外的知覚から発しているという命題も、これで証明されたも同然ということになろう。思考に過剰備給がほどこされると、思考内容は、現実のものとして――あたかも外部から来たかのように――知覚され、それゆえ真とみなされるのである。(18-17)

知覚-意識系が心的装置の外側にあるということと対になるのが、思考のような内部過程は、あたかも外部から来たかのように知覚されるという仮説である。

知覚-意識系はそもそも外部からの刺激を受け取るように作られており、それが本来の機能なのである。内部からの快不快を知覚したり、とりわけ思考過程を知覚することは後になってから、外からの刺激を知覚することを模範にして生じた機能である。

思考の場合には、表象が語表象と結びつくことによって、つまり聴覚的な想い出-痕跡と結びつくことによって、それが可能となった。意識的に考えるということは、あたかも内からの声を聞くような営みなのであろう。

知覚と感覚

知覚と感覚という語は、日常的な使用においては同じような意味に用いられがちである。

心理学の用語としては、もちろん区別する必要がある。もっとも、感覚や知覚のしくみが完全には解明されていないだけに、その定義も曖昧であったり、理論によって異なったりする。

一般的には、感覚は実際の刺激によってひきおこされるプロセスであり、知覚はそれを心なり脳が体験するプロセスであるとされる。感覚の障害といえば、例えば末梢神経の損傷によって痛みや触覚を感じなくなる状態。知覚障害の例としては、実体のないものが見える幻視などがある。つまり、外界から主体までの経路のうち、外に近いところのプロセスが感覚で、主体に近いところのプロセスが知覚である。おおざっぱには、そういうことでよいだろう。

さて、フロイト理論においても、知覚(Wahrnehmung)と感覚(Empfindung)という語はわりと厳密に区別されているのであるが、やや独特のところがある。特に知覚ということのとらえ方である。

フロイト理論では、意識と知覚は密接に結びついているということになっている。それらは、心的装置においては知覚-意識系において生じる過程である。

意識と知覚がどれほど密接に結びついているかといえば、同じことであるといってもよいくらいである。つまり、知覚するということは意識するということに等しい。フロイトはそこまでは言っていないのであるが、彼の理論をつきつめていくとどうもそういうことになる。

これは、フロイトが知覚ということを外界の認知のみならず、内界の認知にも広げて考えているためである。外であろうが内であろうが、知るということが知覚なのである。それは意識するということのほぼ全域をカバーしている。そして、意識に上らないことは知覚することにはならない。「無意識的知覚」ということはないのである。

これに対して、無意識的感覚というものはある。意識に上らない事柄を確かに感知して反応していたり、それが記憶されて後の反応に影響するということは充分あり得ることなのである。

エス登場

その洞察に敬意を払うためにも、ここで私としては、知覚系に発し、まずは前意識的であるものを自我と呼び、それに対して、この自我と地続きでありながら、無意識的な振舞いをするこれとは別の心的なものを、グロデックの用語を借りて、エスと呼ぶことにしたいと思う。(18-18)

いよいよエスの登場である。エスという概念を、フロイトはゲオルグ・グロデック(1866-1934)から借用している。グロデックはみずからフロイトの弟子と名乗り、フロイトもこれを認めて1917年から1923年にわたってかなり親密な文通があったようである。しかし、例によってというか、二人はエスの概念の食い違いをめぐって衝突してしまった。(グロデック著「エスの本」訳者山下公子氏の解説を参照)

よく指摘されるように、フロイトと弟子の関係は、急速な接近と親密な関係の後の衝突というお決まりのパターンになる。そうしながらも、フロイト理論は弟子の考えを取り入れて豊かに発展していくのだからすごい。エスの概念も、借り物とは思えないくらいにうまくはまっている。

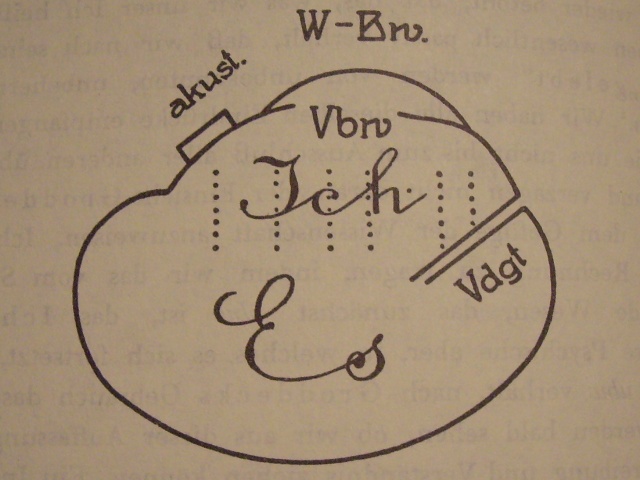

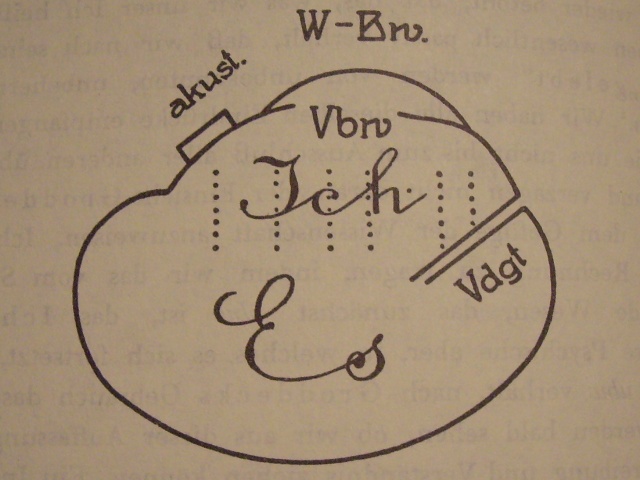

二番目の図

フロイトは、心的装置の図を公式には三回描いている。一番目は「夢解釈」、二番目が今読んでいる「自我とエス」、そして三番目が「続・精神分析入門講義」である。最初のものは初期局所論のものなので、今回登場する図とは大きく異なる。三番目のものは、二番目の改訂版のようでよく似ている。

ここに示したのはもちろん、「自我とエス」に出てくる図である。今回は、独語版全集のものをとりこんでみた。「続・精神分析入門講義」の図と比べると、大きく違うところが二箇所ある。ひとつは「超自我」がここには描かれていないが、「続」の図では表示されていること。もうひとつは、「聴覚帽(Hörkappe, 図では"akust."と表示されている)」である。

この聴覚帽、後の図では消えてしまっているし、他のところでもあんまり出てこないようだが、いったい何なんなんだろう。

もうひとつ付け加えておくと、自我は、「聴覚帽」を被っており、しかも脳解剖学によって証明されているように、それは片一方の側だけに限られている。(18-19)

つまりこの図は脳を意識したデザインになっているようだ。たしかにそんな雰囲気はある。編注によると、「フロイトの念頭にあったのは、言語理解の際にある役割を果たしている高度聴覚中枢、つまりヴェルニケの脳内言語中枢のことなのかもしれない」とのことだ。

フロイトは精神分析以前の著作である「失語論(1891)」で、失語のメカニズムについて論じている。言語については、聴覚理解にかかわるヴェルニケ中枢と発語にかかわるブローカ中枢があるというモデルが現代においても通用している。フロイトは、この仮説を批判し、両者はもっと広範囲にわたって存在する言語領域の入力と出力の部位に過ぎないだろうと述べている。

であるから、聴覚帽が「高度聴覚中枢である」という表現にはフロイトも反対したに違いないが、これを音声言語の入り口と考えるとより近いのかもしれない。

つまり、この図があらわしているのは、音声言語が他の感覚要素とは違う経路を通って知覚系に到達するということであろう。われわれが言葉を聞く際、それは意識に上った時には、すでに単なる音ではなく、意味を伴った言語に加工されているのである。

勝ち馬に乗る

エスとの関係でいえば、自我は、馬の圧倒的な力を制御しなければならない騎手にでも譬えられるが、ただし、騎手ならば自力でもってこれをなそうとするのに対して、自我はよそから借りてきた力でもってこれをなそうとする点が異なっている。この比喩はもう一歩進ませることができる。つまり、騎手は、馬と離れたくなければ、往々にして、馬の行こうとするところへ馬を導いてゆくほかないが、それと同じで、自我もまた通常は、あたかも自分の意志であるかのようにしてエスの意志を行動に移しているということである。(18-20)

自我とエスの関係についての、騎手と馬の比喩。

フロイトは比喩の名人であり、このブログでもすでにいくつか紹介してきたが、その中でもこれは特にすばらしい。ベストテンに入ることは間違いないだろう。(いずれそういうベストテンをしてみたいものだ。)

難解な論文だが、こういうところは実にしっくりとわかる。そして、なにか人生を生きるうえでの教訓のようにも読むことができる。

われわれは、自分が暴れ馬に乗せられていることに気づかず、行ける所に行けると錯覚してしまいがちである。そして、馬の意向を無視して強引に目的地をめざそうし、ひどい目に会う。

自分の馬がなにをやりたいかということに注意を払い、ある程度それに身をゆだねるようにしながらうまく操っていくことができれば、人生の難局も案外うまく乗り切ることができるのかもしれない。あるいはうまく乗り切れなくても、それは馬が望んだことだからと、素直にあきらめることができるかもしれない。

境界としての身体

自我とはとりわけ、身体的自我なのであって、たんに表面に位置するものであるだけでなく、それ自体が表面の投射ともなっている。(18-21)

「自我とは身体的自我である」というフロイトの言明は、どうもわかったようでわからないところがある。以下のような理解でよいのか、あまり自信がない。

人間は身体を、とりわけ外界との境界であるその表面によって強く意識する。つまり自分の身体が、ある体積と形と方向を持って、三次元的に広がる空間のある部分を占めていることを実感する。その表面によって内と外が区切られることを知る。

このように形としての己をイメージすることによって、その中身である精神的なものも含め、他とはっきり区別され、ひとつのまとまりをなす自らを表象することができるようになるのである。

<Ⅲ> 自我と超自我(自我理想)

いよいよクライマックスにさしかかってくる。「自我とエス」という論文は心的装置の3つの審級について述べたものだが、なぜか題名に入っていない超自我についての叙述が、実は一番新しくて重要なところなのではないかと思う。

まずは、対象を断念するにあたって同一化という過程によって自我に変容がもたらされるという重要な指摘。

自我は、対象の特徴を身にまとうと、いわば、エスに対しても自らを愛の対象として押しつけ、エスの損失を埋め合わせようとして、こう言うのである。「どう、私を愛してもいいのよ、私、対象(あのひと)にそくりでしょう」と。(18-25)

ここのフレーズは以前から好きなところだったが、今回の翻訳で女性の口調になっているのでびっくりした。その前の段落に、「豊富に恋愛経験を積んできた女性の場合には、概して、その性格特徴のうちに対象備給のさまざまな残留物が容易に見出せるようである。」という文があり、それとの兼ね合いなのか。しかし、引用部分は男女に関係なく一般的な過程を表現しているのだと思う。本論文の翻訳は全体にくだけた日本語だが、「対象」に「あのひと」とルビをふったりするあたりは少々やりすぎなのではとも感じた。

ともかく、エスに愛されようと自我が同一化によってさまざまな性格を身につけていくというのは、実におもしろい洞察だ。

多重人格

自我はさまざまな対象との同一化によってその性格を形作っていく。それはさながら、いろいろな端切れで作るパッチワークのようなものであろう。どのような過程によって、それが自分らしい作品に仕上がるのかという点が興味深い。

ことがいつもうまくいくとは限らないわけで、フロイトは矛盾しあう同一化の折り合いがつかずに病的な結末になるケースのことを指摘している。

それぞれの同一化が、抵抗によってはばまれて相互に受けつけなくなると、自我は分裂状態に陥りかねないし、もしかしたら、いわゆる多重人格という症例の秘密も、それぞれの同一化が、入れ代わり立ち代わり意識を占領してしまうところにあるのかもしれない。(18-26)

多重人格というと、数年前から随分ブームのようになって、小説やらドラマやらでしきりに取り上げられている。フロイト自身が本格的な多重人格のケースを治療したという話は聞いたことがないが、興味をもっていたことは、こういった言及でわかる。

昇華への道筋

同一化とは、対象に向けられていたリビード(対象リビード)が、自我にもう一度戻ってきて(ナルシス的リビード)、二次ナルシシズムが形成される過程である。これが、自我がその性格を豊かにしていくのにとても大事なことなのだ。

さて、ここでフロイトは本筋とは少し離れるが、重要なことを述べている。上記のリビード転化には、「性目標の断念ないしは脱性化、つまり一種の昇華(18-25)」がともなうというのだ。しかも、このような過程が、昇華がなされる際の一般的な道筋ではないかという仮説をたてている。

昇華というのは、性欲を別の行動への欲求に転化させることである。スポーツとか、芸術活動とか、あるいは仕事に没頭するといったことが昇華の例といえよう。

この昇華がおこるためには、対象リビードがナルシス的リビードに転化するという過程が必ずともなうというのだ。たしかに、そうかもしれない。昇華された活動の追求ということは、対象をひたすら求めるというよりは、「こういうことをしている俺ってすごい」みたいなナルシシズムの要素を含んでいる。

超自我登場

いよいよ超自我の登場だ。どうやって登場するかというと、同一化によってである。じゃあ、自我とどう違うんだ、ということになる。ここのところは、ちょっと、というかだいぶややこしい。

超自我の核は、最早期における父親あるいは両親との同一化によってつくられる。この同一化は、対象備給を断念する結果ではなく、直接的なものであるという。これを一次同一化という。

さらに、エディプスコンプレクスが解消されるにあたって、超自我は父への同一化によって強化される。ここでちょっと不思議なのは、男の子の場合であれば断念される対象は母親なのに、超自我は父に同一化されるということだ。

超自我はむずかしい。同じ同一化でも、自我の同一化はしっくりと理解できるのだが、超自我の場合にはどうもぴんときにくいのだ。

表エディプスコンプレクスと裏エディプスコンプレクス

男の子のエディプスコンプレクスが解消されるにあたって、母親への性的欲望は断念されねばならない。その際に、父親への同一化によって超自我が強化される。ここのところ、断念した対象と同一化して自我の性格が変容する場合とは異なっている。

実はエディプスコンプレクスには、表と裏の二種類がある(注)。その前提として、子供は男の子でも女の子でも、両方の性の特徴をもっているということがある。

この両性性ということは、フロイトが性別について問題にする際に必ずといってよいほど持ち出すキーワードである。

男の子であれば、表エディプスコンプレクスは、通常どおりの、母を愛して父を邪魔者と思うというもの。そして、裏エディプスコンプレクスは、女性のような態度で父を愛して母に嫉妬すること。表と裏の両方が同時に進行していくのが、完全なエディプスコンプレクスである。

そして、両者が解消される時、父-同一化と母-同一化が出現する。それらがひとつに合体して、自我の中に超自我を作り出すというのだ。

注)以前は陽性と陰性などと訳されていた。原語は"positive"と"negative"。

内なる他者

超自我における同一化が自我における同一化と異なる最大の点は、それが禁止の命令を含んでいるということである。

超自我の自我に対する関係は、そのように(父のように)あるべし、という促しに尽きるものではなく、そのように(父のように)あってはならぬ、すなわち、父のすることを何でもしてよいわけではない、という禁止も含んでおり、多くのことを、父親だけの特権として留保しているわけである。(18-31)

同一化は「なりきること」と考えると理解しやすい。自我の同一化については特にそうである。しかし、超自我における同一化はそれだけではない。なりきりつつ、禁止もするという。そういう意味で、超自我は内にある他者のような存在である。しかし、まったくの他者でもなく、というのは内にあるわけだらから当然かもしれないが、その禁止に従うことは、自我にとってもある種のナルシス的な満足感をもたらすのだ。

どちらの味方か

自我とエスと超自我、この三者の関係はどうもわかりにくい。超自我というのは、自我にとっての理想であり、自我に対して「こうすべし」とか「してはならぬ」と上から命令してくるものである。一方でエスは、自我に対して「あれを欲する」と下から欲望を突き上げてくる。だから単純に考えると、三者は上から超自我、自我、エスの順に並んでおり、超自我とエスがもっとも遠い関係にありそうに思える。

しかし、フロイトの記述によれば必ずしもそうではないようなのだ。むしろ、超自我とエスとは意外に近いところにあるようである。

自我は、自我理想を打ち立てることによって、エディプスコンプレクスを制圧すると同時に、自らをエスに従わせることになったわけである。自我が本質的に外界ないし現実の代理形成だとすれば、それに対して、超自我は、内界ないしエスの代弁者として、自我に対峙している。(18-33)

譬えていえばこんなことになる。ウルトラマンでもかなわない強大な怪獣が現れた。ウルトラの父が登場し、その力を借りてようやく怪獣を制圧した。しかし、そのためにウルトラマンは怪獣に従属することになってしまった。実は、ウルトラの父は怪獣の味方だったのだ。

そんなばかな話があるのだろうか。よくわからないが、しかしなんとなくありそうな気もする。

うまい話には意外な落とし穴があることが多い。誰かの助けを借りれば、必ず自らの独立性は減じてしまう。助けてくれた人が実は敵と近しい存在だったということも、ありがちなことだ。近しい仲だから制圧できたのかもしれないし、最初から共謀していたのかもしれない。

超自我の由来

フロイトが遺伝ということを重視していたことは、意外に知られていない。彼が幼少期の体験を重視したということは、「氏か育ちか」という問いに対して「育ち」を重視したとみなされがちである。

しかし、彼がもし環境要因そのものを重視したのであれば、個人のもつコンプレクスはそれぞれが体験した多様な幼少期を反映しているはずであるから、エディプスコンプレクスのような普遍的なパターンはでてこなかったであろう。彼が幼少期の体験を重視しつつ、その背後にある「太古の遺産」といったものを捉えていたからこそ、エディプスコンプレクスの理論は定式化された。

心的装置の理論においても、その系統発生的由来というものが繰り返し問われている。このような進化的な側面からの問題意識をフロイトはつねにもっていた。

すなわち、その昔、父コンプレクスをもとにして宗教と倫理を獲得することになったのは、原始人の自我にあたるのかエスにあたるのかどちらなのか。(18-35)

フロイト自身難問だとして、迷いつつ暫定的な答えをしている。自然淘汰の理論と「集団心理学と自我分析(1922)」での議論を取り入れて、私なりに解釈すると次のようなことになろう。

エスは遺伝によって個人にもたらされたものである。自我は、その個人が直面する現実に対応するにためにエスから派生したものである。自我の体験は直接には遺伝しないが、おなじような体験が多数の個体で繰り返されることによってエスを変えていくことができる。逆に言えば、エスの進化は自我のふるまいを通して淘汰されことによってのみおこる。

エスはその内に、そこから自我を派生させるための雛形を含んでいる。首領(原父)を中心に群族で暮らしていた原始人類においては、二種類の自我がありえた。首領の自我とその他大勢の自我と。それらの自我は、同じようなエスから派生してくるのであり、すなわちエスは大きく二種類の自我の雛形を含んでいた。「原父の殺害」という歴史的事件(といってもただ一回の出来事ではない)から以後、現実の首領は出現しなくなった。首領の自我の雛形は現実の人物として体現されることはなくなり、かわりにそれぞれの個人の中でひとつの超自我となった。

<Ⅳ> 二種類の欲動

「快原理の彼岸」で導入された、生の欲動と死の欲動の二元論が提示される。それぞれの欲動は純粋な形でみられることはなく、「生命基質のどの部分にもすべて、この二種類の欲動が二つながらに働いている(22-38)」のだという。

さらに、欲動の混合と分離の話。それにからめて、両価性(アンビヴァレンツ)という、これもフロイトが好んでとりあげてきたた問題にいきつく。

神経症を引き起こしやすい素質の人に非常にしばしば強く見られるあのいつもの両価性(アンビヴァレンツ)なるものも分離の結果として解釈していいのではないか、という問いもここに生じてくるが、しかし、この両価性はきわめて根源的なものであるため、これはむしろ、欲動混合が完全になされなかったために生じたものとみなされねばならないだろう。(18-39)

両価性もまた、人間の感情の根源的で不思議な性質のひとつである。簡単にいえば、愛のあるところに憎しみがあり、憎しみのあるところに愛があるということだ。対極にあるかのようにみえる二つの感情が実は同じ根っこから出てきている。そのことは、日常的なさなざなま場面でも実感されることであろう。

愛と憎しみは、生の欲動と死の欲動と一対一に対応するわけではない。しかし、欲動の混合と分離ということを考える上で重要なヒントになりそうだ。

遷移可能なエネルギー

生の欲動と死の欲動の理論には未確定で曖昧なところがあることをフロイトは認めているが、それでもともかく二元論であるということは固持している。

ところが、欲動理論としては二元論であるものが、エネルギー論になると一元論になってしまうという奇妙な点がある。

欲動は有機体におけるある種の衝迫であり、リビードは量である。力学に例えると、欲動が力でリビードはエネルギーということになろう。リビードは性欲動に対応する量なのであるが、では死の欲動に対応する量というものがあるのか。

フロイトはそういったものを明示していない。

さらに、本論文では「遷移可能なエネルギー」といったものを仮定し、それが「エロースの蠢きであれ破壊欲動の蠢きであれ、質的に異なったその双方どちらに付加されても、それぞれがもつ備給の総量を増大させることができる(18-42)」としている。

遷移可能なエネルギーは、「脱性化されたリビード」あるいは「昇華されたリビード」とも言い換えられる。この「脱性化」という過程は、対象リビードの自我リビードへの転換において、すなわち自我の対象への同一化による二次ナルシシズムの成立においてなされるという。

<Ⅴ> 自我の依存性

超自我と自我の関係から、精神分析の臨床における負の治療反応(注)の話題になる。通常症状の改善をもたらすはずの治療における進展が、却って症状悪化を招いてしまうような反応のことである。

負の治療反応は治療に対する抵抗の一種であり、その原因は患者に内在する無意識的罪責感にあるという。

超自我に起源をもつ無意識的罪責感は、多くの神経症に認められる。そればかりでなく、超自我の自我に対する振る舞い方が、神経症のタイプを決定づけているともいえる。

強迫神経症においては、自我は超自我から強く罪を責められるが、自我はそのことにある種の不満を感じ、抵抗しようとする。

メランコリーの場合には、超自我に強く責められた自我は、自分の罪をすっかり認めてしまって罰に服してしまう。

ヒステリーでは、自我は超自我の批判を招きそうな素材を抑圧によって遠ざけてしまう。つまり罪責感が生じるもう一歩手前のところで防衛がおこっている。

注:negative therapeutische Reaktion, 以前は「陰性治療反応」とも訳された。

非道徳性と道徳性

自我、エス、超自我の中では、エスは完全に無意識的であるが、超自我も大部分無意識的である。したがって、無意識の中には、衝動的なものと道徳的なものが同居していることになる。「ノーマルな人間は自分が思っているよりもずっと非道徳的であるばかりでなく、自分が自覚している以上にずっと道徳的でもある(18-53)」ということだ。

先の記事で述べた、「超自我とエスは意外に近いところにある」ということも、このあたりの事情と関係する。さらには、超自我の内容に備給エネルギーを提供しているのは、エスの内部の源泉なのだというのだから。

内容的には正反対のものが同居し、同じ源泉からエネルギーの供給を受けているというのも、無意識においては別に珍しくもないことなのかもしれない。それに比べて自我は、現実に対峙しているという性質から、中庸で妥当で辻褄が合ったものでなくてはならないのだろう。

罪責感から犯す罪

多くの犯罪者、とりわけ若年の犯罪者の場合には、強い罪責感の存在が立証されており、しかもその罪責感は、犯行がなされる前にすでに存在していたものであって、犯行の結果ではなくて、その動機となっている。(18-53)

普通に考えると、犯罪を犯す人というのは罪の意識が通常よりも少ないのではないかと思われる。しかし、無意識までを考えると、強い罪責感ゆえに犯罪にいたる事例があるというのだ。

犯罪心理学のことはよく知らないので、実際のところがどうかはよくわからない。ただ、卑近なところからの連想では、昔の大映系のドラマなんかで、非行少女が「叱って欲しかったからこんなことをしたのよ!」と叫ぶといった場面があったような。

この場合の心理としては、気を引くような行動によって対象のかかわりを求めるといった意図もあるのだろう。しかし、行動に先立つ罪責感というものも大きな要因になっていそうだ。

ただ、実際にそんなことを言う少女がいるかどうか。いたとしたら、自分のことを相当深く洞察している子ということになるだろうな。

犯罪の結果として罪責感が生じるという通常の因果律は、無意識の世界では必ずしも成り立たないのだろう。逆に、強い罪責感に見合うような実績が後から作られる。そういう行動を自我が迫られるということがありえるのだと。まあ、なんとなくわかる気もするな。

自殺に対する免疫

強迫神経症とメランコリーの相違の話。

強迫神経症では、メランコリーと同様に、自我が超自我に激しく責めたてられる。しかし、そのために自殺におよんでしまう危険は、メランコリーよりも少ないのだという。

その理由のところはわかりにくいが、ひとつには「対象がそれとしてきちんと保持されている(18-55)」からであるという。

対象の力は偉大だ。もっとも、強迫神経症においては対象がやさしく救いの手をさしのべてくれるというよりは、対象に攻撃性が向かうことによって、超自我から自我に向かう攻撃性がいくぶんそらされるということなのかもしれない。

また、先に述べたように、強迫神経症者の自我は責めたてる超自我に対して不満を感じ、完全には従属しないというところとも関係するのであろう。

強迫観念や強迫行為といった防衛手段も、自我が最低限自らの存在だけは守りきろうとして導入されると考えると合点がいく。

政治に譬えると

本論文では、自我の主体性がいかにみせかけのものであるかということが繰り返し述べられている。エスとの関係については、先に紹介したように暴れ馬を繰る御者の譬えがあったが、同様のことを今度は立憲君主にもなぞらえている。つまり、立憲君主は名目上の主権をにぎっているが、実際上は議会が決定したことをそのまま認めることしかできないと。

さらに少し先では、自我がエスと超自我と現実との間に挟まれて二枚舌三枚舌を使うところを、日和見主義者の政治家に似ているとしている。

なかなかおもしろい譬えである。と同時に、フロイトの政治への見方をもあらわしているようでそれも興味深い。

三種の不安

自我は、現実、エス、超自我の三者に対峙している。自我にとって、これらの三者はいずれも脅威になりえるのであって、その時自我は、「こりゃ大変だ」とばかりに逃げ出したいような気持ちになる。これが不安の正体である。

どこから来る脅威かということによって、不安には三種類ある。現実からくる対象不安(現実不安)、エスからくる神経症的なリビード不安、そして超自我からくる去勢不安である。

死の不安は、去勢不安のバリエーションであって、自我が超自我に憎まれ責められた結果である。

不安の問題については、後の論文「制止、症状、不安(1926)」で大きく修正されることになる。しかし、よく見ると「自我とエス」のこの部分にも、すでに「出産外傷」を暗示するようなことが一言書かれているのであった。

2007.10.18

みずからを語る

Selbstdarstellung (1925)

家高洋・三谷研爾 訳(2007)

本書は1925年に出版されたフロイトの自伝的な作品である。自らの生涯を振り返りつつ、治療技法としての精神分析の進展とそこから導き出された理論の発展を概説している。

フロイトをこれから学びたいという人へのアドバイス。いろいろな解説書の類があるが、やはり本人の書いた著作を読むのがよい。そしてこの「みずからを語る」から始めるのがお勧めである。

他にもフロイト自身の著した一般向けの解説はいろいろある。有名なのは「精神分析入門講義」で、これもすばらしいのだがちょっと長い。途中で挫折しそうである。

本書のよいところは、重要な著作名を挙げながら内容の解説やコメントをしていることだ。これで全体を把握した後で、興味をもった著作に進むことができる。というか、私もかつてはそうしていた。

生物学者としての出自

ウィーン大学医学部でのフロイトの最初の研究活動は、エルンスト・ブリュッケの生理学研究室でのヤツメウナギの脊髄についてのものだった。続いて脳解剖学研究室では、人間の延髄についての研究にはげんだ。

脳解剖学に飽き足らなかったフロイトは、神経疾患の臨床に乗り出し、症例研究を積み重ねていく。「しだいにこの分野に通じるようになり、病理解剖学の専門家も付け加えることがないほど正確に、延髄内の病巣を特定できるようになった(18-69)」という。

これはすごいことだ。延髄というのは脳幹の最下部にあって、様々な神経節や神経路が交錯するところである。解剖学の図譜を見るだけでめまいがしてくる程ややこしい。延髄に病巣を持つ神経疾患では、傷害される部位によって多彩なパターンの運動や感覚の麻痺がおこってくる。若きフロイトが神経徴候の診察から推定した病巣部位は、それが死後の病理解剖所見とぴったり合致していたというのだ。

これだけで優秀な神経内科医として充分食っていけそうなところだが、彼がそのようにはおさまらなかったことは周知のとおりである。そして、そのおかげで我々はフロイト全集を読むことができるわけだ。

シャルコー

千八百八十五年に、フロイトはパリのサンペトリエール病院に留学した。そこで学んだ師が、有名な神経内科医シャルコーである。

シャルコーが偉かったのは、優秀な神経内科医であったというだけでなく、ヒステリーを病気として扱ったという点にある。これは、現在から見ると画期的なことであるが当時としては異論や反発も多かったようだ。ヒステリーは、神経疾患のように麻痺やけいれんなどの症状をきたすが、器質的な病変をともなわず、神経徴候が解剖学や生理学の法則に合致しない。だから、ヒステリーはにせの病気のように考えられがちだったのだ。

そのシャルコーのヒステリー研究にフロイトは大きく影響を受けた。精神分析という学問への方向性のひとつが、ここで定められたといってもよいだろう。

ありあまる才能

パリから戻ったフロイトは、ヒステリーに大層興味を持って臨床的研究にいそしんだが、一方ではまだそれ以外の神経学の仕事も続けていた。

小児脳性麻痺、コカインの麻酔作用、失語症の研究など、多彩な方面での業績を残している。それぞれになかなかのものであったようだ。しかし、1891年頃にはそういった仕事にけりをつけて、神経症の診療と研究に専念することになる。

フロイト全集は独語版でも英語版でも、基本的には精神分析に関する著作のみを扱っている。精神分析以前の神経学の論文は収録されていない。フロイトは、後になってからも一般医学論文への評論など精神分析に関係ない文章を時々書いていたようだが、そういったものも全集には含まれていない。

今回の邦訳全集では、失語症の論文は精神分析理論との関連も大きいと判断されたためか第一巻に収録されることになった。画期的なことである。

それ以外の論文も、全集とは別の形で是非とも翻訳出版していただきたいと、フロイトファンとしては思う。

ユダヤ・パワー

ユダヤ系出身で優れた学問的業績を残した人は多い。フロイトはその筆頭に数えられる名前のひとつであろう。

ユダヤ人が多くの分野ですばらしい才能を発揮しているのはなぜか。この問題は今日でもたびたび議論されるところだ。ひとつには、差別をばねにして跳ね返すパワーとでもいうようなものを、彼らは伝統的にはぐくんでいるのかもしれない。

本著作でも、最初から自らのユダヤ人という出自を明言し、それゆえに学問の世界では不遇の扱いをうけたことを述べている。

つまり私は、野党的な立場にたち「安定多数派」からは追放されるという運命に、あまりにも早く親しんでしまったのだ。(18-67)

もっとも、フロイト自身によるこういった捉え方は、実際よりも大げさなものであったという指摘もなされている。例えば、男性のヒステリー症例の学会発表が否定的に評価され、その結果「私は野党的な立場に押し込められた(18-74)」というくだりがある。注釈によると、当時男性のヒステリー症例の報告や議論はすでになされており、フロイトの発表が注目されなかったのは単に新たな発見がなかったからというのが事実であったとのことだ。

そういう被害的な傾向はあったにせよ、それをエネルギーにして大きなことを成し遂げるというところはやはりすごいことだ。

ヨーゼフ・ブロイアー

ヨーゼフ・ブロイアーとの関係については、かなりのページをさいて述べられている。アンナ・Oの症例をフロイトに話し聞かせ、それが共著の「ヒステリー研究」のきっかけとなったエピソードは有名だ。この本はまだ純粋に精神分析の著作とはいえないが、その先駆けとなるものである。以降の分析的著作はすべてフロイト単独の筆になるから、こういった形での共著は唯一のものになった。

ブロイアーの方は、以後同様のテーマを追求することもなく、フロイトの方向性についていけなかったようである。仕事の面でも個人的な友情の面でも、二人は袂を分かつことになる。

「ヒステリー研究」については、「同書が提出している理論のどこまでが私の働きによるものだったのか、いまとなっては見分けることがむずかしい(18-80)」と述べている。実際これは、二人の思考のコラボレーションが成し遂げたものだったのだろう。それを踏み台にして、フロイトは精神分析の世界に高く飛び立っていったが、ブロイアーはそうではなかった。

ピエール・ジャネ

治療技法としての、そして心理学体系としての精神分析の発展が語られた後に、ジャネについてのコメントがなされる。

ピエール・ジャネ(1859-1947)は、フロイトとほぼ同時代に活躍したフランスの心理学者で精神医学者。パリのサンペトリエール病院でシャルコーに学び、ヒステリーを研究してトラウマや解離の概念によってその病理を捉えようとした。

ジャネの著作は読んだことがないのだが(注)、どうやらフロイトの精神分析理論を自分の発見の真似であるようなことを述べているらしい。本書の脚注に引用があったが、確かにかなり手厳しい。

それに答えてか、フロイトもジャネのことを批判している。「認識不足をさらけ出したばかりか、論法が見苦しかった」とか「ついに化けの皮が剥がれたわけで、彼の研究自体が値打ちを失った」など、非常に辛辣な言葉を使っている。

まあ、こういう歴史上の論争というものも、今から見ると面白いが、当事者はやはりそうとうカッカときてたんだろうね。

注:ジャネのことは近年日本でも見直されているらしい。邦訳で読めるものに「症例マドレーヌ 」がある。私は未読だが。

」がある。私は未読だが。

誘惑説から欲望空想説へ

フロイトは初期の精神分析的経験から、神経症の原因は幼児期に体験した年長者からの性的誘惑であると結論した。性的誘惑の体験は事実としておこったものとみなされていた。

「みずからを語る」では、この考え方は誤りであったとはっきりと認めている。

しかしやがて私は、そうした誘惑の場面はじっさいに起こったものではけっしてなく、患者たちが創作した空想(ファンタジー)にすぎないことを認識せざるをえなくなった。(18-94)

ここのところは色々な批判の的となっている。近年においては、養育者による性的虐待によって生じた精神障害というものが注目されていて、すべてが幼児の空想だというフロイト説は養育者の責任逃れを合理化してしまうというのだ。

たしかに本書のこの部分だけを読むと、フロイトは初期の誘惑説を完全に否定しているようである。しかし、全部が事実ではなかったというのも極端な話だ。もっと後の「モーセという男と一神教」あたりでは、両方の可能性があるというような、より穏やかな表現になっていた。

フロイト理論は、かなり本質的な部分から末梢的なところまで、いろいろな点で変更がなされている。しかし、かならずしも後のものがよいとは限らないようでもある。

潜伏期のパワー

人間の性生活のもっとも注目すべき特質は、それが中間休止をはさんで二節的に起動することである。(18-97)

フロイトの主張で特筆すべきものに小児性欲がある。これは、四、五歳の幼児にも性欲あるという主張である。このこと自体にびっくりしてしまいがちであるが、重要なことはむしろ性欲の発達に中間休止があるということなのではないかと思う。つまり、小児の性欲は連続的に大人の性欲に発達していくわけではないのだ。

潜伏期というのは、今の学校制度でいえば小学校年齢に相当する。この間、性欲は決して眠っているわけではない。単に抑圧されているだけであり、そのために反動的な、あるいは昇華された活動が豊かに発達する。この昇華された活動こそは人間と他の動物とを区別している特質なのだから、潜伏期は豊かな人間性が発達する時期といえよう。

たしかに、小学生年代というのは実におもしろい。教養、芸術、運動などさまざまな分野の才能がはなばなしく開花する。多くの子供が、得意な方面では大人顔負けの力を発揮する。なかには、神童と呼ばれるようなすごい能力を身につける子もいるのだ。

転移の解釈

自由連想法の開発によって、精神分析の方法は完成した。分析の内容においては、抑圧されたものの解釈から転移解釈へと重点が移っていく。「転移をどのように扱うかが、精神分析の技法のなかで最大の難所であるとともに勘所(18-104)」なのだという。

転移は精神分析によって発見されたが、精神分析のみでおこる特殊な現象というわけではない。それは、人と人との関係において常に生じるといってもよい、幼児期の感情体験の再演である。

つまり転移とはそもそも、ある人とその周囲にいる人びとの世界との関係を制御しているのである。(18-103)

関係があってそこに転移が生じるというよりは、転移によってはじめて関係ができるということのなのかもしれない。

一般的な人間関係で転移があまり意識されないのは、相互に投げかけあうものが合致すれば密接な関係になるし、合わなければ関係ができなし、途中から合わなくなれば関係が壊れるというように、自然に事の成り行きが決まっていくからであろう。

夢を通じて

自由連想法から話題は夢解釈へと移る。ヒステリーおよび神経症理論から性欲論へ、そして精神分析技法の発展の話題の後に夢の話になるという、この展開の順序は本書の特徴かもしれず、おもしろい。

夢解釈や失錯行為の研究は、精神分析の学問的地位を、単なる精神病理学の補助学問から、正常人を理解する上でも欠かすことのできないより基底的な心理学へと押し上げたのだという。

精神分析の前には、広大な領野へわけいる道、世界への関心の道が開かれているのだ。(18-108)

これは、単なる偶然というよりは、最初からフロイトが抱いていた野望だったのかもしれない。そしてその方向性こそが、フロイト理論の幅広い分野への影響へとつながっているのであろう。

両価的な態度

チューリッヒの精神医学者オイゲン・ブロイラーとカール・グスタフ・ユングが、フロイトの精神分析に興味を持ち、1906年以降学問的交流が生まれた。

フロイトとユングの密接な交流と後の決別は有名な話である。ユングの師であり精神病理学の巨匠であるブロイラーとの関係は、もっと穏やかなものであったようだが、それでもフロイトの方はかなり不満だったようだ。

両価性(アンビヴァレンツ)という貴重な概念を私たちの学問に導入するにいたったのは、まさしくこの著者のおかげだったというのは、偶然ではなかったのである。(18-112)

両価性とは、愛と憎しみのような対極にある感情が同時にひとつの対象に向けられることである。ブロイラーが統合失調症の特徴を描写する語として考案した両価性の概念を、フロイトは愛と憎しみの切り離せない性質を表すために用いた。

ブロイラーはフロイトの精神分析にはかなり好意的であったようだ。しかし、それはフロイトの目には物足りず、ブロイラーが精神分析に対して両価的な態度をとっていると思われたのであろう。

アメリカン・サイコアナリシス

ドイツの学会が精神分析に対して冷淡な態度であったことについては、フロイトは相当頭にきているようだ。本書の草稿を見たアイティンゴンは、ドイツ国民の野蛮性について述べたくだりは削除した方がよいのではと勧めたが、フロイトは頑として聞かなかったという。

一方、当時のアメリカは精神分析をずいぶん好意的に受け入れたようだ。1909年には、フロイトはユングと共にアメリカに招かれて、クラーク大学で連続講演を行っている。

アメリカでは、精神分析は非専門家のあいだに広く行き渡り、医学教育の重要な構成要素として認められたという。

ただ残念なことに、精神分析はアメリカではずいぶん希釈されてしまった。(18-114)

よさそうなものは積極的に取り入れて、ブームのように広めてしまうというのは、いかにもアメリカのお国柄という感じがしておもしろい。コーヒーもアメリカンは薄めだし。

ユングとアードラー

ユングとアードラーの離反については、先に書かれた「精神分析運動の歴史のために」に詳述されているとのことで、本書では簡潔にしかしきっぱりと記されている。

本書が書かれた時点でフロイトの元を去った弟子は、ユング、アードラー、シュテーケルであった。なお忠実であった者は、アブラハム、アイティンゴン、フェレンツィ、ランク、ジョーンズ、ブリル、ザックス、プフィスター、ファン・エンデン、ライクであった。このうち、本書執筆の後にフェレンツィとランクは師と異なる意見を持つようになったという。

このあたりの事情は、フロイトの弟子に対する狭量さとも批判されたりする。しかし、寛大な師がいいのかといえば、それはそれで弟子たちが好き放題して何が何やらわからなくなるってこともある。

だいたい、弟子というものは師に反発してそれを超えたいと思うものなのだ。フロイト理論でいう「父親殺し」だな。

ショーペンハウアーとニーチェ

フロイトは、常に哲学とは一定の距離をおいていた。経験から学ぶことを重視し、思弁的な考察にふけることに対して常に慎重な態度をとってきた。これは、彼自身が本当は哲学への強い志向を持っていることへの自戒でもあったようだ。

ショーペンハウアーとニーチェの哲学が、精神分析のもたらした知識と、結果としてよく似ていると述べている。それは、両者が別の方法論によって、真実を言い当てているからだとフロイトは言いたいのかもしれない。

ニーチェといえば、大学の頃『ツァラツストラ』に没頭したことがあった。天地がぐるぐるひっくり返るような経験であった。ずばり真実を言ってのけるような、奮い立たせるような魅力をもった文章に心酔したものだ。

私にとってのニーチェ体験は、フロイト体験に先んじるものであった。やはり何か共通したものに惹かれるのであろうか。現在のフロイトへの傾倒は、かつてのニーチェに比べると、ずっと穏やかで息の長いものであるという気がするが。

精神病の精神分析

精神分析は、主にその治療対象を神経症にして発展してきた。精神病圏の疾患は分析治療の対象にはならないとフロイトは考えてきたわけだが、「とはいっても、手も足も出ないわけでもないことがわかってきている(18-122)」と、本書では希望をもたせるような書き方をしている。

フロイトも、軽度あるいは部分的な精神病圏の疾患の分析経験や、神経症か統合失調症か診断上の区別がつきにくいケースにも遭遇していたようだ。それらは、治療としては困難であるが学問研究においては有益なものだったという。というのは、「神経症では苦労して深みから掘り出さねばならないものの大半が、精神病ではおもてにあらわれていて、誰の目にも明らか(18-122)」だからという。

フロイトの心理学モデルは、いろいろの点で精神病圏の疾患をも視野に入れた作りになっている。特に、第一局所論における退行の概念と、ナルシシズム理論と、思考過程の知覚についての見解は、幻覚や妄想を理解するのにとても役に立つ。

芸術論・文化論

フランスへの精神分析の進出は、精神医学としてよりもむしろ文学の方面ではじまったという。

私もフロイトの芸術論は大好きである。作品そのものの精神分析的解釈としては、「グラディーヴァ」、「ヴェニスの商人」(「小箱選びのテーマ」)、「ミケランジェロのモーゼ像」といったものがあり、作品を通して著者の人格分析をするものとしてはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ゲーテ、ドストエフスキー論などがある。

どちらかというと、後者の系列のものがより面白いと思う。いずれにしても、それらは単なる余興ということを超えて精神分析学の重要な一側面を形成していると言ってよいだろう。

空想(ファンタジー)の領分とは、苦しい思いをして快原理から現実原理に移行するにあたって設けられた「保護区」であって、そこでは現実の生活では断念を余儀なくされている欲動充足の代替が認められる。(18-126)

つまり、芸術の中にはわれわれが現実生活では禁じられている秘かな欲望が表現されているのであり、その欲望が普遍的なために多くの人に満足を与えるのだという。ただ、それを知ったからといってすぐれた芸術作品を作れるかというと、そういうわけではない。そこはやはりセンスの問題なのかな。でもセンスっていったい何だろう。

フロイトの芸術論は、さらに文化論につながっていく。「トーテムとタブー」、「ある錯覚の未来」、「文化の中の居心地悪さ」、そして「モーセという男と一神教」というシリーズは、晩年に向けてフロイトにとっての最大のテーマとなっていった。

2007.11.5

『みずからを語る』補筆

Ergänzungen zur Selbstdarstellung (1935)

家高洋 訳(2007)

「みずからを語る」発表の10年後にアメリカで単行本として再出版された際につけられた追加箇所のリスト。

フロイトがすでに出版された著作の再版に際して追加や訂正を行うことはよくあった。全集における他の著作では、最終版に脚注でどこの部分がいつ追加されたなどの記載をつけるという体裁になっていた。本著作のみそれと違うやり方で処理しているのは、独語版全集でこの補筆部分が本文とは別の補巻に収録されているためのようだ。「精神分析概説」の「まえがき」を別の著作として扱っていたのと同じことだろう。

しかし、独語版全集の不完全な部分にまで忠実にしなくてもいいのでは。どのみち、「失語症の理解にむけて」など独語版にない著作も収録予定になっているし、日本語版独自の全集として完成度の高いものにすればよいのではと思う。

追加箇所の大半は小さなものだが、最後の追加は8行と少し長く、精神分析が科学として正当に扱われていないことへの不満を表明している。

2007.11.7

『みずからを語る』その後――1935年

Nachschrift 1935 zur "Selbstdarstellung " (1935)

家高洋 訳(2007)

「みずからを語る」が書かれた10年後に、アメリカの出版社が「自伝」の再版を企画した時につけられた後日談。フロイトは「みずからを語る」を書いたときには、悪性腫瘍の再発で自分の生涯は間もなく終わるものと考えていたという。

幸いなことに、彼はその後10年以上にわたって生き、著作活動を続けた。フロイト全集にして4冊分以上の分量がその間に書かれている。

フロイト自身のあげる重要な著作としては、後期理論に修正を加えた「制止、症状、不安」がある。しかし、彼の関心はむしろ「トーテムとタブー」で切り開かれた文化的な問題に移っていった。

生涯にわたって自然科学、医学、精神療法へのまわり道を経てきた後で、私の関心は、かつて思索にも目覚めていなかった青年を魅了したあの文化的な問題に帰っていったのである。(18-138)

こうして書かれたのが、道徳と宗教の問題を扱った「ある錯覚の未来」と「文化の中の居心地悪さ」であった。そして、「その後」のさらに後、死の直前に「モーセという男と一神教」が書かれた。

それにしても、精神療法が単なるまわり道だったとは。

2007.11.9

「精神分析」と「リビード理論」

"Psychoanalyse" und "Libidotheorie" (1922)

本間直樹 訳(2007)

千九百二十三年に出版されたM・マルクーゼ編「性科学事典――自然科学・文化科学的性知識の百科事典」の「精神分析」と「リビード理論」の項目のために執筆された文章。

全集では31ページ相当の分量である。収録された「性科学事典」というのが、どういう本だったのか興味深いところだが解説にもそれ以上のことは載っていない。「精神分析」と「リビード理論」について、以下のような小見出しで区切って解説している。

精神分析 精神分析 歴史 カタルシス 精神分析への移行 催眠の放棄 自由連想 「技法の根本規則」 解釈術としての精神分析 失策行為と偶然行為の解釈 夢の解釈 夢形成の力動理論 象徴表現 性生活の病因論的意義 幼児期の性 リビードの発達 対象発見とエディプスコンプレクス 性的発達の二節的起動 抑圧説 転移 精神分析理論の基本柱 精神分析のさらなる運命 精神分析の新しい歩み ナルシシズム 技法の転換 治療方法としての精神分析 精神分析と催眠療法・暗示法との比較 精神分析の精神医学への関係 精神分析に対する批判と誤解 医学外の分野への精神分析の応用と関連 経験科学としての精神分析の性格

リビード理論 リビード 性欲動と自我欲動の対立 原リビード 昇華 ナルシシズム ユングの見解への外見上の接近 群棲欲動 目標制止された性的追及 心の生活における二種類の欲動の承認 欲動の本性

コンパクトな中に、1922年までの(ということは「自我とエス」の局所論はまだだが)精神分析学について要領よくまとめられている。こういった文章も丁寧に作られているところが、いかにもフロイトらしい。事典という性質上、これではじめて分析理論の概要に触れるという人も多いだろうから、きちんと理解してもらえるようにということだろう。

2007.11.11

夢解釈の理論と実践についての見解

Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeutung (1922)

三谷研爾・吉田耕太郎 訳(2007)

著作「夢解釈」の内容についての補足的な文章。「通例なら訂正ないし追加として、本文中に組み込まれるはずのものである(18-175)」とある。

「夢解釈」は、版を重ねるうちにフロイト自身による訂正や追加が何度にもわたってなされ、原型がどうだったかわかりにくくなっているところがある。しかし、この文章はなぜか独立したものとして発表された。

せっかくだから、翻訳も「夢解釈」の新宮一成氏にしていただきたかったものだ。

夢解釈について、十の事柄についての文章からなる。精神分析治療の中で夢解釈を扱う際の問題点など。根本的な問題としては、「快原理の彼岸」で指摘された欲望成就の例外としての外傷神経症の夢の件がある。

夢の中での自我の分裂について論じた十番目の文章がおもしろい。自我分裂一般ということと、超自我ということともつながってくる問題だ。

2007.11.12

十七世紀のある悪魔神経症

Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert (1922)

吉田耕太郎 訳(2007)

フロイト全集第18巻の中で、実は一番楽しみにしていたのが本論文である。

悪魔というテーマがおもしろい。現代でも、子供向けのテレビ番組やファンタジー映画には必ずといっていいほど悪魔的な存在が登場する。悪魔というのは怖いけれど魅力的なのだ。子供のファンタジーに欠かせない要素なのかもしれない。

もともとは宗教的な背景の中で作られたものなのだろう。新約聖書にも悪魔の話はでてくる。イエスは洗礼を受けた後、自分から悪魔の誘惑を受けるために荒れ野に行き40日の断食をする。すると、悪魔が現れて、石をパンにかえたらどうだとか、自分を拝むならすべての国々を与えようなどと言って誘惑をするのだ。(マタイによる福音書第四章)

ここでは、内面からの誘惑を悪魔として比喩的にあらわしているのかもしれない。あるいは、断食という極限状態で幻覚があらわれたということかも。だとすれば、やはり内的な欲望の投射ということになるか。

一神教であるキリスト教において、悪魔という存在の位置づけはどうなっているのか、ちょっとよくわからない。

歴史的文書

本書でフロイトが分析の題材にしているのは、オーストリア=ハンガリー帝国記録文書館の館長ルードルフ・パイヤー=トゥルン博士が発見した巡礼地マリアツェルに由来する写本である。原本はおそらく1714年に書かれたもので、1677年におこったクリストフ・ハイツマンという画家にまつわる出来事について描写している。

ハイツマンという男は、9年前に悪魔と結んだ契約を解消するためにマリアツェルの聖母の恩寵にすがった。その願いが奇跡によってかなえられたいきさつが、目撃した僧侶の証言とハイツマン本人の日記によって報告されている。

宗教的な奇跡の出来事として書かれた文書を、フロイトはひとつの病歴として分析するのである。歴史的文書に記された魔的な話や憑依現象を精神疾患として捉えなおすということは、フロイトの師であったシャルコーが興味をもって取り組んでいたことでもあった。

現在この写本は、オーストリア国立図書館に保管されているという。誰か日本語に訳して出版してくれないかなあ。

神経症か統合失調症か

フロイトが分析対象とした歴史文書については、イーダ・マカルピン博士とR・A・ハンター博士の共著で「1677年の統合失調症(Schizophrenia 1677)」という本が1956年に出版されている。こちらには、歴史文書が9枚の絵のカラー複写を含めて掲載されているらしい。また、フロイトの論文に対してはずいぶん批判的に書かれてるとのことだ。

この本自体ももうだいぶ古いので新刊書として手に入れることはできないようだ。残念。

フロイトに対してどのような点で批判的であったのか詳細はわからないが、題名からしてハイツマンを統合失調症とみなしていたとうかがわれ、そのあたりの診断的なことが問題になっているのだろう。

フロイトのみたては、メランコリーの後に生じた神経症的な空想ということのようだ。

このような歴史的事例に現代的な診断を当てはめるにあたっては、時代背景ということを充分に考慮しないといけない。たしかに、ハイツマンの悪魔と契約を結んだといった発言は、現代的な背景にもってくれば妄想ということになろう。しかし、その当時は悪魔ということが多くの人に真剣に信じられており、それに僧侶たちもつきあい、マリアによる奇跡に感動してそれを文書に残しているのである。つまり彼の言動は、当時の常識的世界観からみたら荒唐無稽とも言えないのではないか。

追記(H20.1.13)

”Schizophrenia 1677”は、米国のamazon.comのマーケットプレイスで手に入ることがわかった。現在の出品は200.15ドルとかなり高価だ。(2012年2月24日現在の価格は$140とやや下がっている。)

Schizophrenia 1677: by Ida Wertheimer Macalpine (Author)

書評は下記で見ることができる。

Schizophrenia 1677

代替者としての悪魔

例によってここからはネタバレですので、「十七世紀のある悪魔神経症」を存分に楽しみたい方は読まない方がよいでしょう。

ハイツマンはなぜ、悪魔と契約を結んだのか。魔術を、富を、享楽を得るためだったのか。否。悪魔から提示されたそれらの誘惑を、彼は退けている。

では、ハイツマンは悪魔に何を求めたのか。フロイトの分析によると、彼は悪魔に父の代替者となることを求めたのであった。彼は当時、父を失ってうつ状態に陥り、仕事もできない状態にあった。そして、ついに彼は、九年間にわたって悪魔の息子になるという契約を結んでしまったのであった。

しかし、それにしても何故に悪魔が。

父の代替者といえば、神もまた父の代替者である。子供にとって、父は神のようでもあり、悪魔のようでもある。神と悪魔は、そのような両価的感情の両極を表している。

父を失ってうなだれる息子を慰めてくれる存在としては、むしろ神のほうが適切ではないのかという疑問もおこる。もちろん、父を失って神への信仰を深めるといった場合もあるだろう。ハイツマンのケースでは、もしかしたら実際に父が悪魔っぽい人だったとか、彼自身が悪魔嗜好の人だったとか、個人的な要因から選ばれたということなのかもしれない。

しかしそれだけでなく、こういう場合には悪魔の方が一般的にもしっくりする気がする。自分がそういう立場に立ったら、やはり悪魔にすがってしまいそうな。なぜだろう。遠い存在に思える神より、悪魔の方が親身になってくれそうな気がするんだな。

マリア信仰

父の代替者たる悪魔と契約をして悩んだハイツマンであったが、その解消を求めてすがったのが聖母マリアであったというのが興味深い。マリアはもちろん母の代替者である。父との関係に苦しみ、母に助けを求めるという図式はわかりやすい。

キリスト教の特にカトリックにおけるマリア信仰というのもおもしろい。なにしろ新約聖書には、イエスの母マリアについてはほんの少ししか記述がなく、マリアを信仰の対象にするべしとも書いていない。それなのに、多くの教会にはイエスを胸に抱くマリア像といったものがある。そもそも偶像崇拝だってキリスト教では禁じられているはずなのだ。

カトリックにおけるマリア信仰というものは、明らかに本来のキリスト教の精神からははずれているのだ。にもかかわらず、これだけ広くいきわたっているのは、やはり民衆に人気があるからだろう。父と息子の関係だけではどうしても物足りず、母性的なものを求めたくなるのは人間の本性なのであろう。

女性的な態度

悪魔との関係の解消のために、聖母マリアに救いを求めたハイツマンであった。そもそも、彼と悪魔との関係自体が女性的なものを含んでいたという。

悪魔との契約期間の九年という数は、九ヶ月という妊娠の月数を暗示する。画家によって描かれた悪魔に四つの乳房があるのは、本人自身の女性性を投射するものであった。といった解釈である。

ここには、シュレーバー症例以降フロイトがたびたび強調した「父に対して女性的態度をとる息子」というパターンがある。

神経症を「男性的抗議」という観点からとらえようとしたアードラーへの批判が述べられる。去勢への不安を契機に生じる男性的抗議は、ものごとの半面をとらえているに過ぎない。「去勢への快」すなわち女性的態度を望む傾向が、もうひとつの半面にはある。

自作自演

ハイツマンが悪魔から取り戻したという二つの契約書。これらはマリアツェルの文書庫に保管されており、その文書には共に1669年という年号が記されていたという。

ここの部分はハイツマンの訴えとはつじつまが合わない。フロイトは追及して、結局のところこの契約書がハイツマン自身によって後から作られたものであり、マリアによる救済が二度にわたったために思わずなされた書き損じから生じた矛盾であると分析している。

しかしこれでは、神経症ではなく詐欺の話ではないか。画家は仮病を使った文書偽造者であり、病人ではなかったのではないか。そのとおり。神経症と仮病の境界線が流動的なことは周知の通りである。(18-224)

今だったら、「自作自演だろ」との声がかかりそうだ。まさしくそうなのだろうが、仮病や自作自演との違いは本人が意識せずにやっていることだ。

本症例はいわば無意識的になされた自作自演ともいえるが、ではその目的は何なのか。

二度目の症状再燃の意図というのはかなり明白で、一度目のマリアツェル訪問でしてもらったように、僧侶たちにやさしく対応してもらうことであったろう。そのために、「実は契約書はもう一つあった」という後からの捏造が行われ、それによって全体の辻褄が合いにくくなってしまったのであろう。

生活の困窮

ハイツマンの神経症の原因は、結局のところ生活の困窮だった。生活の困窮は、かつて自分をやしなっていた父への思慕をかきたて、悪魔神経症のきっかけを作った。

二度目の神経症では、世俗的な快楽の追求と、修道士として生計を維持する道との葛藤が演じられ、最終的には後者が選ばれた。

生活の困窮といえば、フロイトも分析医として開業してからも生活はなかなか安定しなかったようで、お金にまつわるようなエピソードをあちこちで披露している。「生活の困窮が父への思慕をかきたてる」というのは、フロイト自身にもあてはまることだったのかもしれない。

2007.11.22

幼児期の性器的編成(性理論に関する追加)

Die infantile Genitalorganisation (Eine Einschaltung in die Sexualtheorie) (1923)

本間直樹 訳(2007)

「性理論のための三篇」(1905)は、「夢解釈」と同様に後年の追加を繰り返しつつ発展していった著作である。この文書は第五版(1922)と第六版(1925)の間に独立して発表されたが、内容的には「性理論」を補足するものである。

幼児期の性的体制は、口唇期からはじまり肛門期を経てファルス期に至る。ここで潜伏期によって中断され、そして思春期になって性器期として完成する。

このファルス期と性器期の違いというのはよくわからなかったが、要するにファルス期ではまだ女性器が発見されていないということがポイントのようだ。男の子にとっても女の子にとっても、大切なのはファルス(女の子ではクリトリス)。思春期になってはじめて、女性器である膣が発見され男性器との関連において理解されるのだ。

そのとき膣は、ペニスの宿として評価され、母胎の遺産を相続するのである。(18-238)

逆に言うと、ファルス優位の段階では、まだペニスは性器としてはみなされていないということか。であれば、その段階で発生する去勢コンプレクスとはいかなる意味を持つのであろうか。

大人にとっての去勢とは性交不能を意味するわけだが、幼児にとっては自己愛のよりどころになる大事なものを奪われるということなのだろうか。

2007.11.24

神経症と精神病

Neurose und Psychose (1923)

吉田耕太郎 訳(2007)

転移神経症は自我とエスとの間の葛藤に対応している。そしてナルシス的神経症は自我と超自我との間の葛藤に対応し、精神病は自我と外界の間の葛藤に対応している。(22-242)

転移神経症は精神分析によってもっともよく研究されてきた疾患である。自我とエスの葛藤は、抑圧に続く妥協としての症状形成をもたらす。

ナルシス的神経症の代表はメランコリーであり、超自我に責め立てられた自我がうなだれて生きる意欲も失ってしまう。

精神病では、受け入れがたい外界の現実は否認され、エスの要求に合うよう幻覚や妄想によって作りかえられる。

そして病気ではない正常状態では、さまざまな葛藤はいろいろな防衛手段や自我の一貫性のない振舞いによってなんとかもちこたえられる。

単純でわかりやすい図式であり、これをもとにいろいろな考察ができそうだ。

外界の現実は、どんな疾患であれ正常状態であれ、多少とも歪んでとらえれている。精神病においてはその歪みが、「他者からの容認」という一線を越えてしまう。そうなるための要因はなにか。

単なる量的な問題なのかもしれないし、そのように定義したからそうなるので、「なぜ」という問い自体無意味なのかもしれない。

しかしそれでも、この件に関してどうも「なぜ」と問いたくなる。それはおそらく、主体によって外界が作りかえられることが異様に思える程に、われわれは自分の現実認知を、実はたいした根拠なしに、信頼しているからなのだろう。

2007.11.26

精神分析梗概

Kurzer Abriß der Psychoanalyse (1923)

本間直樹 訳(2007)

初出は英国で出版されたエンサイクロペディア・ブリタニカ社の『激動の年月――開拓者たちが語る二十世紀のはじまり』という本に「心の秘奥を探る精神分析」という題で寄稿された文章。

すでに、全集第18巻では「みずからを語る」と「「精神分析」と「リビード理論」」という似たような趣旨の文章を読んだ。それぞれの文章は、重なり合う内容を扱いながらも、想定された読者に合わせて重点を少しかえている。

この文章では、精神分析が発展してきた道のりと今後の寄与ということに重点がおかれているようだ。とくに「今後」については、文化論・芸術論といった精神分析の応用分野の発展についての期待が述べられている。この後に書かれる「ある錯覚の未来」や「文化の中の居心地悪さ」などの構想が、すでにフロイトの頭にはあったのかもしれない。

2007.11.28

ルイス・ロペス=バイェステロス・イ・デ・トッレス宛書簡

Brief vom 7. Mai 1923 über die spanische Ausgabe an den Übersetzer Luis López-Ballesteros y de Torres, eröffentlicht in Band IV der "Obras Completas del Profesor S. Freud", Biblioteca Nueva, Madrid 1923 (1923)

本間直樹 訳(2007)

フロイトの著作のスペイン語翻訳者に送られた書簡。後にスペイン語版フロイト著作集に掲載された。独語の原文はなく、フロイト自身によってスペイン語で書かれたものかもしれないとのこと。

フロイトは『ドン・キホーテ』を原文で読みたいあまりに、「若気の至り」で独学でスペイン語を勉強したという。すごい。

彼はドイツ語以外に少なくとも英語とフランス語はかなり堪能だったようだし、そのうえスペイン語もできたということか。「十七世紀のある悪魔神経症」では、ラテン語の資料も読んでいたようだ。ユダヤ人ということだから、ヘブライ語もできたのかな。当時の欧米の知識人における語学力の標準がどんなだったかは知らないが、かなりできる方であったことは間違いないだろう。

自分の著作がいろいろな言語に翻訳されるのを見るのは、さぞかし愉快なことだっただろうね。フロイトの存命中に著作の日本語訳もすでになされていたから、彼の手元にも届いていたことだろう。さすがに日本語はわからなかっただろうけれど。

私はもう若気の至りというわけにはいかないが、いつか原文でフロイトを読むようになりたいものだ。

2007.11.30

フリッツ・ヴィッテルス宛書簡

Brief an Fritz Wittels (1923)

本間直樹 訳(2007)

フリッツ・ヴィッテルスは1924年にフロイトの伝記『ジークムント・フロイト――その人物像・学説・学派』を出版した。出版前にフロイトに送られた一冊に対する返礼としての書簡である。当時ヴィッテルスは精神分析協会を離れており、フロイトとも微妙な関係にあったと思われる。

本人が生きている間に書かれる伝記というのはむずかしい。逆に死んでしまえば言いたい放題というところがある。ヴィッテルスによる伝記は、読んではいないけれど割と公平なものであったようではある。それでも書かれた本人は、皮肉っぽく批判的に評価している上、訂正箇所のリストまでつけている。

リストは細かい点にわたるが、大きなものとしてはコカインについての記述と、『快原理の彼岸』における死の欲動のアイデアのこと。ヴィッテルスは死の欲動の思いつきとフロイトの娘の死去とを関連づけて分析していたが、フロイトは『彼岸』の重要部分はその出来事の前に完成していたと反論している。「もっともらしいことは必ずしも真実ではない(18-227)」と。

フロイトは若い頃に、将来の伝記作者を困らせるためと、自分の日記を廃棄してしまっている。誰でも個人的なことを他人からとやかく言われたくないが、彼の場合には自らの研究成果を個人的動機と結びつけて解釈されるのがとりわけ嫌だったようだ。

そりゃあそうだろうと思う。理論がすばらしければ、それをいかに思いついたかという個人的な動機などは、どうでもよいことだ。

2007.12.2

M・アイティンゴン著『ベルリン精神分析診療所に関する報告』への序言

Vorwort zu M.Eitingon. Bericht über die Berliner psychoanalytische Poliklinik (1923)

本間直樹 訳(2007)

マックス・アイティンゴンが1920年に開設したベルリン精神分析診療所については、「みずからを語る」などにも触れられていた。彼は毛皮商人の父から受け継いだ資産を、精神分析関連の事業につぎ込むという実際的な貢献をつづけてきた。

アイティンゴンがなした業績に対して、フロイトは賛辞を惜しまない。同じような施設が各地に作られ、貧しい人も精神分析を受けられ、訓練された分析家を多数教育することができるようにと、将来への希望を述べている。

2007.12.4

フェレンツィ・シャーンドル博士(五十歳の誕生日に)

Dr. Ferenczi Sándor (Zum 50. Geburtstag) (1923)

家高洋 訳(2007)

『国際精神分析雑誌』のフェレンツィの五十歳を記念する特別号に寄せたフロイトの文章。フェレンツィの実務的およびに学問的な業績について紹介している。

フェレンツィはハンガリー人の精神分析家で、精神分析運動の初期からフロイトと活動を共にしていた。ちなみに、「フェレンツィ・シャーンドル」というのは、日本と同じく「姓・名」の順に書くハンガリー式の表記である。

この文章の後に、彼はフロイトと袂を分かつことになった。

2007.12.6

雑誌『ル・ディスク・ヴェール』への寄稿

Zuschrift vom 26. Februar 1924 an die Zeitschrift Le Disque Vert in Paris und Bruxelles für ihr Sonderheft "Freud et la Psychanalyse"

家高洋 訳(2007)

雑誌『ル・ディスクヴェール』は当時パリとブリュッセルで発行されていた雑誌で、その特別号の「フロイトと精神分析」に寄せられた手紙である。ドイツ語の原文は現存せず、おそらくフロイトがフランス語で書いたものとのこと。

フロイトが若き日に留学したパリのサンペトリエール病院。そこで恩師シャルコーから授かった、学問に必要な基本的姿勢についての教示を紹介している。研究対象について粘り強く繰り返し考えることと、常識的な反対意見は気にしないということ。

たしかに、フロイトの学問的姿勢をよくあらわしている。

2007.12.8

マゾヒズムの経済論的問題

Das ökonomische Problem des Masochismus (1924)

本間直樹 訳(2007)

小粒だが重要な論文。位置づけとしては、「快原理の彼岸」で導入した生の欲動と死の欲動の理論を、「自我とエス」の心的装置モデルもふまえて補足するもの。抽象的題材なだけに難解である。

経済論というのは、フロイトのメタサイコロジイで重要な視点である。心的装置の振舞いはさまざまな要因に影響されるが、最終的な決定は量的要因によってなされるという。つまり、諸要因はそれぞれ量に還元され、その量の足し算引き算によって、病気になるかならないかとか、どのような疾患が選択されるかとか、そういったことが決まる。

いわば損得勘定なわけだが、そのような視点からマゾヒズムの問題を考えてみようというのが本論文の目的。採算の面から考えて、マゾヒズムは合うのかどうか。

普通に考えると、サディズムはそれに見合った利益を個人にもたらしてくれる。他者を攻撃し排除しようとすることは、利己的な自己保存の目的にそっている。だから、個体がサディズム的傾向を本来的にもっていることは、容易に理解ができる。

であるから、マゾヒズムは人間が根源的にもつサディズムを、自己に向けかえることから二次的に生じるものと考えると理解しやすい。フロイトも最初はこのように考えていた。

本論文で提案されているのは、以上のような常識的な見方に対して、一次的なマゾヒズムが存在するのではないかという新しい仮定である。

自虐的な動物

人間は根源的にマゾヒスティックである、というのは一つの逆説だが、なかなか心にしっくるくるものがある。それは、もしかすると私自身がマゾヒストだからかもしれないが、周囲の人や世の中の動きを見ていても、人間は本来自虐的であるととらえると納得できることが多い。

フロイトも長年の臨床経験を経て、このような結論に達した。そのような印象を与えた例として、長い間神経症に苦しんだ患者が、不幸な結婚や破産や重い身体疾患など、現実的不幸を契機にして、神経症からは解放されたといったケースをあげている。

このようなケースでは、最初からの前提として「自分は苦しまねばならない」という結論があり、その手段として神経症が選択されたわけで、他の形での苦痛を手に入れれば神経症の方は必要なくなるというわけなのだ。

マゾヒズムの形

本論文で、フロイトはマゾヒズムを三つの形態に分類している。

性源的マゾヒズム、女性的マゾヒズム、そして道徳的マゾヒズムである。

第一の性源的マゾヒズムは、身体的な苦痛自体が性的快感になるというもので、マゾヒズムという言葉の本来の意味に近い。これは、一種の倒錯である。いわゆる正常の性生活においては、倒錯的な要因が多く入り混じっており、むしろ倒錯こそが性の本質といってもよいくらいである。苦痛が快になるというのも、例外というよりは性の本質的な部分を占める。身体的苦痛の表情と、性行為における絶頂の時の表情は酷似している。

第二の女性的マゾヒズムは、性源的マゾヒズムと区別しにくいが、もう少し対象との関係ということが意識されているようだ。つまり、受身的姿勢であり、対象から辱められて屈服するという側面が強調される。去勢され、性交を強要され、子供を孕まされるということである。「女性的」といいながら、フロイトは男性におけるこのような嗜好性を強調している。

第三の道徳的マゾヒズムは、脱性化されたマゾヒズムである。リビードは死欲動の危険性を中和するものであるから、脱性化されるということは危険なことでもある。道徳的マゾヒズムは、無意識的罪責感とも関連している。

本来的なマゾヒズムはサディズムと同一のものとみなされる。自分が自分を攻撃するのだから、それをサディズムと見るかマゾヒズムと見るかは視点の違いである。そうは言うものの、そこに心的装置の審級という概念をとりいれると、区別がでてくる。それは、自我にとってはマゾヒズムであり、超自我にとってはサディズムである。

エロースの混合

性源的マゾヒズムと女性的マゾヒズムと道徳的マゾヒズムは、もちろん別々のものではなく、重なり合い移行し合うものである。

例えば道徳的マゾヒズムは、もっともリビード的な要素が少ないマゾヒズムであるが、「父からの懲罰」、「尻を叩かれる」といった連想を通じて、女性的マゾヒズムや性源的マゾヒズムに変貌する。そうなると、リビード的要素も多くなってくる。

そもそも、マゾヒズムは死の欲動から生じるが、エロースとの混合が不可欠である。その混合の割合も、マゾヒズムの三分類に関係しているようだ。

また、一般的な性欲にもマゾヒズムの要素がひそんでいることがある。男性が女性に尻に性的魅力を感じるといったところには、マゾヒズムの味つけがある。

2007.12.13

エディプスコンプレクスの没落

Der Untergang des Ödipuskomplexes (1924)

太寿堂真 訳(2007)

論文「自我とエス」についての補足的な意味をもつ小論文。四歳頃にピークを迎えるエディプスコンプレクスが、小児の欲望断念によって終焉し、次の潜伏期に移り変わる過程についての考察である。この部分が重要であり、再考を続けていたことがわかる。

いくつかのポイントがある。第一に、題名にもなっている「没落(der Untergang)」という言葉である。この重要な過程は、抑圧といってもよいが、単なる抑圧ではない。「抑圧以上のものなのであって、理想的なかたちで運べば、かのコンプレクスの破壊ないし棚上げにも匹敵するものである(18-306)」とある。

どこがどう違うのか、具体的なことはあまり記されていない。私の考えでは、この時期に続く潜伏期における昇華による欲望追求ということが重要なのではないかと思う。

問題の没落の過程については、親からの去勢威嚇への反応というこれまで通りの説明がある。しかし、それだけでなく論文の冒頭では、親への欲望がそもそも実現不可能なことを知った小児が自分からあきらめるという見方と、乳歯が抜けて永久歯に生え変わるように遺伝的にプログラムされた過程であるという仮説をも提示している。そして、それらは一つの過程が多面性をもつということを表しているようだ。

さらに、論文の最後では女の子のエディプスコンプレクスについての考察がなされる。この問題は、続く「解剖学的な性差の若干の心的帰結」と「女性の性について」といった論文でさらに詳しく論じられることになる。

2007.12.15

神経症および精神病における現実喪失

Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose (1924)

本間直樹 訳(2007)

少し前に書かれた「神経症と精神病」の内容を、修正しつつ発展させた論文である。前の論文の方が単純でわかりやすい図式であったような気もする。こういったモデルは、実際の物事を多かれ少なかれ単純化している故の不正確さはつきまとう。どの程度まで複雑にするかは、好みの問題もあるだろう。

新しいモデルでは、神経症と精神病の成立過程をそれぞれ二段階にわけている。神経症の第一段階は、自我が現実に奉仕してエスに蠢く欲動を抑圧する。この段階では、まだ病気とはいえない。第二段階では、抑圧された欲動が症状を形成し、それによって現実のある部分と自我の関係がぼやけてしまう。これが神経症における現実喪失である。

精神病の第一段階はいきなり病的過程からはじまる。自我がエスに従属し、現実のある部分を否認する。第二段階では、否認された現実を修復しようとする過程であり、幻覚や妄想によってエスの欲動にかなった新たな現実が作られる。もっともこの現実構築は、エスの思いのままになるわけではなく、最初に拒絶された現実が執拗に迫ってくるために、やはりある種の妥協の産物になる。

「否認」という言葉は、現実を断固として拒絶するといったような強い意味で用いられ、精神病特有の過程とされる。「神経症は現実を否認せず、現実について何も知ろうとしないだけ(18-313)」であるという。

空想という、現実との中間領域の役割も重視される。精神病では、空想を元に新たな現実が作られる。神経症では、現実の一部が象徴的な結びつきによって、空想を依託され代替的な満足を与えるようになる。

2007.12.17

「不思議のメモ帳」についての覚え書き

Notiz über den "Wunderblock" (1925)

太寿堂真 訳(2007)

意識と記憶の問題について考察した、小さいけれども重要な論文である。「快原理の彼岸」で提示された「意識は想い出-痕跡の代わりに出現する」という命題に関連した論述がなされている。

これについては、「快原理の彼岸」についての記事でも触れたし、「フロイト研究会」のセミナーでも書いたことがある。

表題になっている「不思議のメモ帳(Wunderblock)」とは、当時売り出されていた、書いたり消したり出来る記録板のようなもので、解題によると1960年代のイギリスでは”Printator”という商標で入手可能であったとのこと。

私も、小さい頃(30年数年ほど前?)に、類似の物があったのを覚えている。今では、もっと便利なものがいろいろでてきたためか商品としては見なくなったが、子供用教材の付録で似たようなしくみのものを見たことがある。

脳を例えてみれば

脳における記憶のしくみはどうなっているのか。これは実にむずかしい問題だ。こういうことを考えるのに、身体器官を人間の考案した道具に例えて比較するというのは、ありがちな思考法ではある。

フロイトは、まずメモ帳や石版を例に出し、しかしそれよりもよい比喩として「不思議のメモ帳」をあげた。

今であれば、記憶システムはコンピュータのメモリに例えられそうだ。気まぐれな検索システムを備えたデータベースソフトといったものを想像すれば、外見上は脳と同じような働きをしそうである。しかし、コンピュータのメモリーと脳のニューロンでは、根本的なところでも違いがあるのではないかという気がする。

コンピュータの場合は、一つのデータは特定の場所に記録され、重ね書きをすれば前のデータは消えてしまう。メモリにはデータを記録できる容量の限界がある。たくさん記録したければ、最初に大きな容量のメモリを用意しておかなくてはならない。

脳の場合にはどうなっているのか。例えば赤ちゃんは空のメモリをたくさん携えて生まれてきて、いろいろ覚えていくにつれて空容量が減っていき、年をとるともうこれ以上覚えられなくなるのか。

それにしても、われわれの脳に記録されているデータの量というのは莫大なものになりそうだ。あるいは、そこはうまく圧縮されて、実際はみかけ程の量ではないのか。考えれば考えるほど、どうなっているのか不思議である。

この件については、不思議のメモ帳の方が、コンピュータよりも脳に近いのではないかと思う。これは、フロイトが指摘している点とは別のことなのであるが。

不思議のメモ帳では、永続的な痕跡はカバーシートの下のワックス版に、筆記具でつけた窪みとして残る。そして、それは書いたり消したりするごとに、重ね書きされるのである。最初のうちは、この窪みは読み取りやすいだろうが、重なりが多くなると、とくに前に書いたものほど読み取りにくくなる。しかし、強い筆圧で書いたものは例外的に時間がたっても残るであろう。

脳における想い出痕跡も、このように重ね書きがなされているのではなかろうか。その点で、コンピュータのメモリより、不思議のメモ帳に近いのではないかと想像するのである。

知覚のしくみ

不思議のメモ帳では、カバーシートが知覚-意識系に、ワックス版が想起系に対応する例えになっている。さらに、カバーシートは、外側のセルロイドシートと内側のパラフィン紙に分かれていて、前者が刺激保護、後者が刺激受容の役割をする。

大事なことは、刺激受容が想起系との共同作業によってなされるということだ。不思議のメモ帳で、書いたものが浮き出るのは、筆圧によってパラフィン紙とワックス版が密着し、その部分が他よりも黒く見えるからである。

つまり、知覚というのは外から来る刺激と、内からの興奮が出会うということなのである。この、知覚というと外から受容するという方向ばかりが目立つけれども、実は内側からある種の刺激を期待して迎えにいくという能動性が大事なのだと思う。

2007.12.21

精神分析への抵抗

Die Widerstände gegen die Psychoanalyse (1925)

太寿堂真 訳(2007)

精神分析が世間にもたらした反発について述べた文章。同様の趣旨のことは、これまでに何度も述べられている。精神分析への人々の反発が、その内容に対する情動的な反感からきていること、それは個々の患者が分析治療において表現する抵抗と同じ性質のものであると論じる。特に多くの人の気にさわるのが、性欲を重視した欲動理論と、エディプスコンプレクスの理論であるという。

後半には、文化論が少し展開されており、後に書かれる「ある錯覚の未来」や「文化の中の居心地悪さ」に発展していくような内容だ。

ある種の欲動の蠢きを社会は過度に抑え込んでいるが、これらがもっと充足されるのを容認すべきである。また他の欲動については、抑圧を通して抑え込むという目的に相応しくない方法をやめ、より良い、もっと確実なやり方で置き換えるのがよい。(22-334)

フロイトの考える理想的な、あるいはよりましな社会というものが、具体的にどんなものなのかはよくわからない。例えば、現代の日本社会などを見ると、フロイトが暮らしたヨーロッパの社会よりは、社会による欲動の抑え込みは穏やかになったと言えるだろう。とりわけ、性的なことについては、いき過ぎじゃないかとも思える程おおっぴらになされている。天真爛漫として、自由でよいのかもしれないが、人々が自分勝手に利己的欲求ばかり追及している様は、どうなんだろうかなとも思う。

2007.12.23

『国際精神分析雑誌』編者のことば

Mitteilung des Herausgebers der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse (1924)

本間直樹 訳(2007)

『国際精神分析雑誌』が創刊した1913年以来編集委員を務めてきたオットー・ランク博士が、編集業務を別の者に譲ることになったいきさつを説明し、彼の業績を讃える文章である。

2007.12.25